将帅诗词中的红军长征过四川

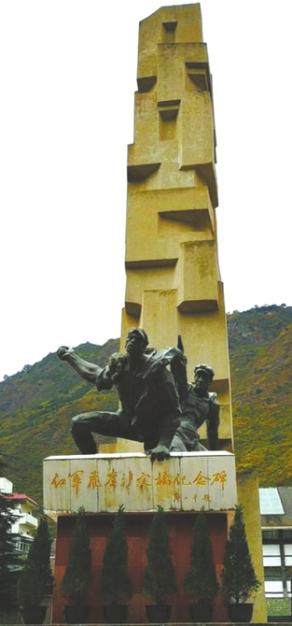

红军飞夺泸定桥纪念碑。

□王军

红军在长征中走的是高山峻岭,渡的是大河险滩,过的是草地荒原。毛泽东用“红军不怕远征难”高度概括了长征路上的各种艰难险阻,描述了红军夺关杀敌的战斗历程:巧渡金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥、跨越雪山草地等。巴蜀大地,是中央红军经过时间最长、地域最广、战役最多的地方。这些具有典型意义的地理名称,镌刻了撼天动地的不朽长征印记。

1935年1月,红军占领贵州的第二大城市遵义。1月15日至17日,中央政治局在此召开扩大会议,在事实上确立了毛泽东在中央的领导地位。遵义会议后,中央红军从1月末到3月下旬,四次渡过赤水河。其中,红军第二次、第四次渡过赤水河,都是在四川古蔺县太平镇太平渡口一带。

渡过赤水河后,2月7日,军委决定转向鸡鸣三省地区的云南扎西,在川黔边建立根据地。陆定一、贾拓夫的《长征歌》写道:“二月里来到扎西,部队改编好整齐。发展川南游击队,扩大红军三千几。”

1955年被授予上将军衔的肖华,创作了长篇组诗《红军不怕远征难》,后被改编为《长征组歌》。其中的第四首是:“横断山,路难行。敌重兵,压黔境。战士双脚走天下,四渡赤水出奇兵。乌江天险重飞渡,兵临贵阳逼昆明。敌人弃甲丢烟枪,我军乘胜赶路程。调虎离山袭金沙,毛主席用兵真如神。”

1935年3月下旬,红军南渡乌江,佯攻贵阳。正在贵阳督师的蒋介石,慌忙把滇军主力从云南调来贵阳。红军立刻跳出贵州,快速地分三路大踏步西进云南,前锋佯攻昆明。留在云南的滇军急于集中力量防守昆明,滇北各地和金沙江南岸的防御力量空虚,红军转而向北,在5月初抢渡金沙江。敌人得知红军的行动后,花了11天才追到江边,而这时红军早已渡江完毕。在红军第五军团政治部机关报上,刊登了一出新剧《破草鞋》,讽刺蒋介石指挥军队尾随红军,好不容易追到金沙江畔,却只在岸边捡到一双破草鞋。

张爱萍将军在《堵敌》中形象地描述了这件事:“金沙浪激追兵来,穿越枪林攀巉岩。火焰山前布奇阵,笑贼尽捡烂草鞋。”肖克将军的《北渡金沙江》写道:“盘江三月燧烽扬,铁马西驰调敌忙。炮火横飞普渡水,红旗直指金沙江。后闻鼙鼓诚为虑,前得轻舟喜欲狂。遥望玉龙舒鳞甲,会师康藏北飞缰。”

1935年5月23日,中央红军先遣队进入今石棉县境筲箕窝。中央红军一部经晒经关至大树堡,在大树堡佯作渡河准备。5月24日,中央红军先遣队经擦罗,深夜赶到安顺场,夜袭夺得一艘渡船。大渡河两岸石壁陡峭,水深流急。5月25日,红军17名勇士驾小船抢渡大渡河,占领渡口,接应部队渡江。

聂荣臻元帅当年指挥了这场战斗,他有诗歌云:“大渡河流险,吾非石达开。飞兵天际至,历史不重来!”“安顺急抢渡,大渡勇夺桥。两军夹江上,泸定决分晓。”肖华的《飞越大渡河》写道:“水湍急,山峭耸。雄关险,豺狼凶。健儿巧渡金沙江,兄弟民族夹道迎。安顺场边孤舟勇,踩波踏浪歼敌兵。昼夜兼程二百四,猛打穷追夺泸定。铁索桥上威风显,勇士万代留英名。”

5月26日,中央纵队抵达安顺场。毛泽东、朱德等听了刘伯承、聂荣臻等关于强渡大渡河的汇报,鉴于敌军已逐渐逼近,情况紧急,于是决定以两路红军夹河而上,直取泸定桥。

1935年5月28日清晨,作为红军左路军先遣队的二师四团接到军委电令,要求他们提前一天赶到泸定桥。那时距泸定桥还有240里,道路坎坷难走,沿途又有阻敌,要在不足一昼夜的时间里走完,是极其困难的。

红军快速行军,一路历经艰险,终于在29日凌晨六时赶到了泸定桥。红四团一营二连22名英雄,冒着对岸的密集火力,攀着高悬江上的光溜溜的铁链,冲上对岸,掩护大部队顺利渡过大渡河。

1955年被授予上将军衔的杨成武,是当时红四团政委。他在《飞夺泸定桥》中写道:“无边风雨夜,天堑大渡横。火把照征途,飞兵夺泸定。”1955年被授予中将军衔的郭化若作了《急夺泸定桥》:“泸定桥头铁索寒,桥前敌我战方酣。雄师争进驱顽敌,夺得长江又一关。”他还留下了这样的诗句:“金沙浪急军行疾,泸定桥残火炉微。”

红军过大渡河以后,决定避开人烟稠密地区,向北走雪山草地一线。

夹金山横亘于宝兴县与小金县之间,是中央红军长征翻越的第一座雪山。从山麓至垭口,曲折盘旋,坡陡路滑。红军翻越的王母寨垭口海拔4114米。

张爱萍将军作了《翻夹金山》:“夹金六月犹飞雪,红军渡泸从头越。夜宿南麓孤月升,晨攀北峰冷日斜。银海茫茫鸟兽绝,寒风凛凛休停歇。狂喜两军巧会师,欢声雷动天地裂。”

1955年被授予中将军衔的欧阳文在《长征》中写道:“军渡大河入天全,穿过邛崃到抚边。脚踏夹金千秋雪,目览瑶池九寒天。空气稀薄难呼吸,雪花飘撒铺双肩。携手翻过分水岭,树下岩边饮清泉。”1955年被授予中将军衔的莫文骅作了《钗头凤·忆过夹金山》:“狂风吼,飞雪骤,山径冰滑悬崖陡。白一色,忽又黑,天气互变,顷刻难测。愕!愕!愕!齐闭口,急奔走,拼命坚持还助友。苦跋涉,胜险恶,雪山飞渡,幸未日昃。乐!乐!乐!”

1935年6月12日,中央红军先头部队到达懋功(今小金县)东南的达维镇,与前来迎接的红四方面军第三十军李先念部会师。6月26日,中共中央在两河口召开政治局会议,决定红军集中主力向北进攻,以创造川陕甘革命根据地。

8月初,红一、四方面军混合编成左、右两路军北上。中共中央所在的右路军北上,穿越大草地。这里荒无人烟,到处是野草和泥潭,天气变化莫测。

1955年被授予少将军衔的王六生在《采把野韭菜充饥肠》中写道:“过了雪山过草地,草地一片野茫茫,无人烟,没村庄,风嘶吼,苍穹黄。吃了皮带吃皮鞋,只见粮袋底朝上。野韭菜花,草中藏,忙采摘,充饥肠。革命吃得千般苦,再辣再涩也觉香。”

张爱萍《过草地》写道:“绿原无垠漫风烟,蓬蒿没膝步泥潭。野菜水煮果腹暖,干草火烧驱夜寒。坐地随意堪露宿,卧看行云逐浪翻。帐月席茵刀枪枕,谈笑低吟道明天。”肖华在《过雪山草地》中记录:“雪皑皑,野茫茫,高原寒,炊断粮,红军都是钢铁汉,千锤百炼不怕难。雪山低头迎远客,草毯泥毡扎营盘。风雨侵袭骨更硬,野菜充饥志越坚。官兵一致同甘苦,革命理想高于天。”

右路军走出草地后,张国焘借口河水陡涨和缺乏粮食,在左路军到达阿坝后便不愿北上。为避免红军内部可能发生的冲突,毛泽东等决定连夜率红一、三军和军委纵队先行北上。右路军中的原第四方面军部队仍折回南下。

1955年被授予上将军衔的陈伯钧,作了《观雪忆往事》:“夜来北风起,大地全变色。朔方夷民居,八月就飞雪。北望奔波者,衣食现可缺?南视平夷地,捷音何时得?悲我孤独身,深锁漠之野。嗟彼太上苍,何时观日月!?”他还作了《阿坝即景》:“来时草正青,忽尔遍地金。朔风时怒吼,银霜更加身。夜月照雪地,牧马五更惊。草木本弱质,何能胜此任?憔悴形于色,精髓取之尽。何时甘露降,青上更加青。”

北上的红军改编为陕甘支队,只有七千多人,处境十分艰难。1935年9月中旬,陕甘支队攻克天险腊子口,进入甘肃南部。杨成武作了《突破天险腊子口》:“腊子天下险,勇士猛攻关。为开北上路,何惜鲜血染。”

10月19日,北上红军到达吴起镇,同陕北红军会师。行程两万五千里、纵横十一省的中央红军长征,胜利结束。

1935年11月,红二、六军团在任弼时、贺龙、关向应等领导下,从湖南桑植出发开始长征。1936年7月2日,红二、六军团齐集甘孜与红四方面军胜利会师。肖克写下了《高原会》:“康藏征途木叶青,忽闻金鼓来郊迎。高原初夏风不暖,一曲高歌步履轻。”1955年被授予中将军衔的张贤约作了《雅江阻击战》:“雅砻江畔旌旗赤,全师严阵打阻击。两军会师声威壮,隔岸敌军逃遁急。”

经过朱德、任弼时、贺龙等力争,红二、四方面军终于共同北上,在1936年10月先后同红一方面军会合。这样,红军三大主力都胜利地完成了长征。“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”。毛泽东以火一样的热情,描绘出了中国革命的光明前途。