何为三星堆?

李明斌

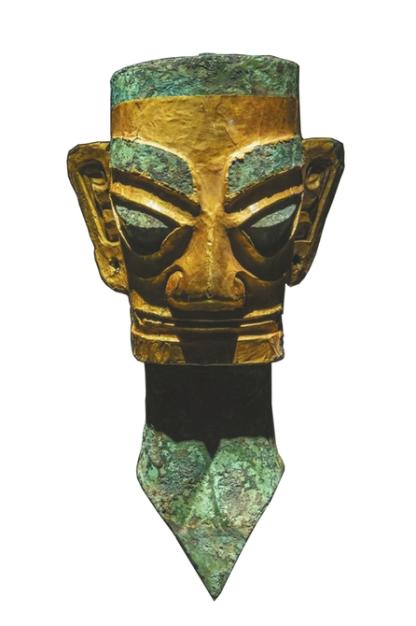

三星堆戴金面罩青铜人头像。

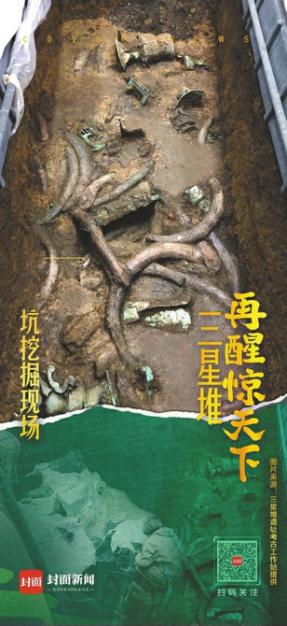

三星堆祭祀区3号坑考古发掘现场。

三星堆遗址祭祀区祭祀坑布局位置图。

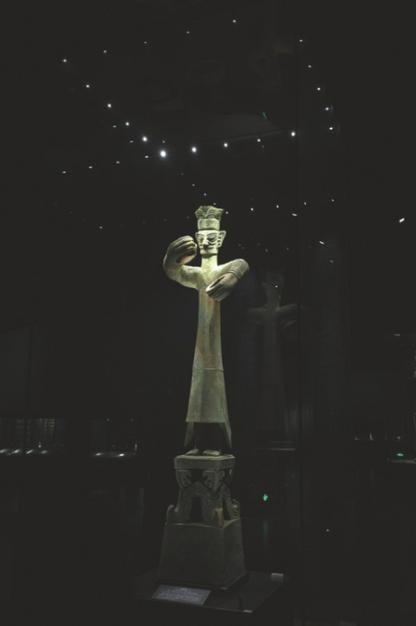

1986年出土于三星堆2号“祭祀坑”的青铜大立人。

□李明斌(上海大学博物馆馆长、上海大学特聘教授)开 栏 语

3月20日,“考古中国”重大项目工作进展会在成都举行,会上发布了三星堆遗址最新考古成果。此次三星堆新发现六个祭祀坑,发掘新方法、新技术集成运用,重要发现引发各界高度关注。

在新一轮正式发掘启动后,作者李明斌从亲历者和考古者的视角,以记实的笔触,多侧面讲述了本阶段三星堆考古发掘背后的故事,或为三星堆考古史研究提供个人角度的观察。这组札记是李明斌在三星堆遗址工作期间和相关联时空里的所看、所闻、所思,以他的视角记录下发现和解读这段历史的过程。

三星堆,一个普普通通的地名,成都平原的一处林盘村落;三星堆,中国长江上游一处极为知名、引发世人无数想象的考古遗址。

自从20世纪20年代末,遗址区北部的燕家院子发现玉石坑以来,三星堆便不再仅仅是成都平原上的一个地名了,而是借由考古发现,在传统媒体和新媒体、自媒体的推动下,演变成一个受到学界和公众高度关注的“网红”之地。只要在搜索引擎上输入“三星堆”一词,便立马弹出海量的相关图文报道。

也许是机缘巧合,我1994年从四川大学考古专业(今考古文博学院)研究生毕业以来,在成都就业至2019年的25年时间里,其间虽有工作岗位的微调,但都未离开过考古文博这个业务圈。或从研究兴趣,或从工作所需,都断断续续和三星堆这处我一直敬称为四川考古的“圣地”,发生着不曾中断的联系。我的若干小文、论著和策划的专题展览中,都借由三星堆的考古发现和馆藏文物,供学界和公众批评、欣赏,也因此获得了一些个人的专业“积分”。

毫无疑问的是,我在三星堆最大的收获是,十分荣幸地认识了四川省文物考古研究院及旗下的三星堆遗址工作站、广汉考古整理基地和位于三星堆遗址东北部的三星堆博物馆的先进和同道,并受教良多。

2019年11月初,我“千里单骑”到上海大学就职,在新的工作环境里,努力学习领会江南文化、海派文化的全新知识之际,也许是乡愁加专业惯性使然,常思考着如何建立起长江头和长江尾早期文明的某种联系。

在就职的上海大学博物馆具备了展览的基本设备配置后,我就联合办展一事,主动联系三星堆博物馆和金沙遗址博物馆同仁,迅速得到了肯定而热情的回复。同时,三星堆博物馆同仁根据展厅面积,提供了珍贵文物占比非常之高的展品清单。

展览随即进入专业操作流程。经过约两个月的筹备,“三星堆:人与神的世界”特展,以该专题展览首次进高校博物馆的特别意义,在上海大学博物馆顺利开幕。随后,我年轻的同事和上大文博专硕的同学们,基于该展览的内容和形式,在新冠疫情的常态防控下,运用线上线下多种方法,自主策划实施了许多社教和推广活动,在校园基本处于封闭管理的冬季学期到寒假之前,有超200万人次参与了展览的线上线下相关主题活动。这个阶段性统计结果,既让人感叹三星堆的魅力,又让人叹服网络对博物馆展览、活动推广之奇力。

2020年9月初,为推动考古专业本科设置和学科建设,上海大学和四川省文物局在成都成功签约,双方在包括考古发掘在内的展览展示、人员交流、课题研究、国际合作等诸多方面达成高度共识。此举为后续全方位合作打下基石。

窗口已开,时不我待。从2020年10月中旬到11月中旬,我以每周一趟的出差频次,穿梭于上海和四川之间,受命联系、协调、推动上大参与三星堆祭祀坑发掘具体事务,在成都、广汉、宜宾等地和四川考古负责人密集对接、沟通和汇报,结合数次交流内容和《古蜀文明保护传承工程实施方案》要求,两度完善提交《三星堆遗址发掘研究与文物保护工作规划纲要》。终于,在当年12月,获允以合作单位名义,正式参与三星堆遗址三号祭祀坑(K3)的考古发掘工作。

被公认为极不平凡的2020年刚过,在对三星堆新发现的、面积适中的六个祭祀坑中的四号祭祀坑(K4)发掘取得的前期经验之上,经专家咨询会研讨后,考古发掘在2021年元旦节后即全面铺开。

一时间,工地上人头攒动,加上数个创新性设计、搭建的考古发掘舱,考古现场既科技又人文,颇显中国考古学的特色、风格和气派。

随后不久,上大的logo和其他数家参与单位一道,分别印贴在考古发掘舱的上方框架外侧,正对唯一入口方向,远远可见,颇有挂牌PK之意,倒也十分醒目,别有一番意义。

上海大学整合历史系、文化遗产保护基础科学研究院和博物馆等业务部门,根据约定组建工作小组,结合现场情况,陆续派出考古、文物保护教师和博士、硕士研究生等精锐力量,全力参加考古发掘和现场文物提取及应急保护。由于众所周知的原因,此次我受命为上大三星堆考古的工作领队,在寒假开始后的第三天即返回四川,重点参加二号舱里三号祭祀坑(K3)的考古工作,在春节前后共工作20余天。除了除夕前后四五天外,整个春节假期几乎都“泡”在了三星堆。

在三星堆冬季发掘期间,我利用间隙,多次重新跑遍三星堆城址范围内外的主要遗址点:西城墙、燕家院子、月亮湾、青关山、仓包包、真武宫、西泉坎、三星堆(祭祀区、居址区)等耳熟能详的地点,对遗址地貌形胜有了新了解。

正是有了相对集中和专注的时间,较之以往在成都博物馆的工作状态,有了更多的专业思考时间和环境。

从新发现六个祭祀坑以来,在上世纪80年代中期两座祭祀坑发掘经验基础上,为更加科学发掘,最大程度、最大可能地全面保存和提取文物信息,发掘主持单位四川省文物考古研究院针对三星堆祭祀区考古,提出了“多学科融合、多平台合作”的开放式工作理念,广撒“英雄帖”,邀请了数十家国内的大学、研究机构和考古文博单位,参与本轮极具吸引力和挑战性的考古探索。

三星堆本轮新发现六个祭祀坑的发掘,四川方面遴选了三所大学,协助参与考古发掘和出土文物现场提取及应急保护。根据现场展示板公布的信息,K1(一号祭祀坑)面积16.2平方米、K2面积11.9平方米,为1986年发掘的两个祭祀坑;K3-K8的面积分别是14.1平方米、8.4平方米、3.5平方米、4.1平方米、13.5平方米、17.8平方米。

其中,北京大学协助的K8面积最大;四川大学协助的K5、K6、K7,虽单坑面积不大,但总面积达21.1平方米,且有K6打破K7难得的考古层位关系;而上海大学协助的K3,面积次大,2019年12月2日出土,为本轮勘探发掘(2019年10月下旬起)中最先发现的祭祀坑。K4面积、位置适中,则由四川省文物考古研究院在2020年10月9日先期、独立、试验性发掘,以积累工作经验,形成科学工作机制。

分析以上分工情况,不难发现,本次考古发掘主持单位的工作智慧。