太平有象还是太平无象?

《曹冲称象》特种邮票。

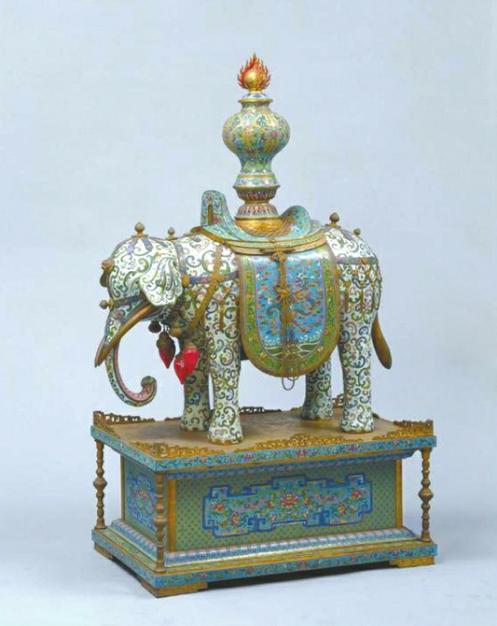

錾胎珐琅太平有象。(故宫博物院藏)

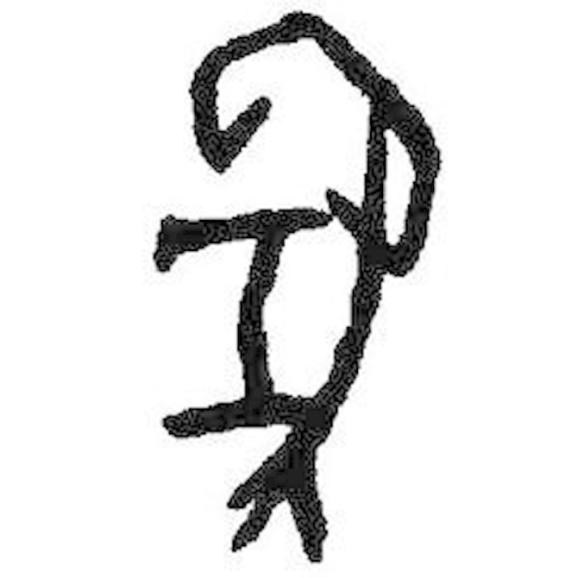

甲骨文象字。

最近一段时间,“象”成为了新闻中的热搜词。先是来自云南西双版纳的一群大象一路向北,走了一年多,已经走到昆明了;然后就是三星堆上新,出土了大量的象牙。

实际上,象是中国古代深受人们喜爱的动物,大家小时候应该读过很多关于大象的故事,其中接触最早的恐怕就是小学课本里的《曹冲称象》。那么问题来了,曹冲称的象是哪里来的?

小学课本里曹冲称象的故事,来自《三国志·魏书·武文世王公传》:“邓哀王冲字仓舒。少聪察岐嶷,生五六岁,智意所及,有若成人之智。时孙权曾致巨象,太祖欲知其斤重,访之群下,咸莫能出其理。冲曰:‘置象大船之上,而刻其水痕所至,称物以载之,则校可知矣。’太祖大悦,即施行焉。”

这段史书记载清楚明了地说明了曹冲当时称象的情境,特别是提及了那头被称重的大象是孙权送的。事实上,孙权确实非常喜欢将大象作为礼物送人,而当时的长江流域也的确有大象生活。

相同的故事在唐代文学家欧阳询等人编纂的类书《艺文类聚》中也提到过:“江表传曰,孙权遣使诣献驯象二头,魏太祖欲知其斤重,咸莫能出其理,邓王冲尚幼,乃曰,置象大舡上,刻其所至,秤物以载之,校可知也,太祖大悦。”

另外,魏文帝曹丕还找孙权要过象牙。在裴松之注释的《三国志》里,曾提到:“江表传曰:是岁魏文帝遣使求雀头香、大贝、明珠、象牙、犀角、玳瑁、孔雀、翡翠、斗鸭、长鸣鸡。”

而《艺文类聚》中还提到孙权给刘禅送过大象:“蜀将诸葛亮,讨贼还成都,孙权遣劳问之,送驯象二头与刘禅。”

虽然孙权当时的大象据推测是来自交州,也就是现今广西以及越南中北部地区,但在三国时期,长江中下游一带仍旧有大象分布,甚至到了五代后唐时,浙江衢州还有捕象的记载。

在故宫博物院中,有錾胎珐琅太平有象的器物,象卷鼻垂尾,四腿直立,背托宝瓶,寓意“太平有象”,下置束腰长方座。象通体以月白色珐琅为地,上饰勾云纹,鞍垫饰云龙纹,宝瓶饰流苏缠枝莲花纹。象形体硕大,胎体厚重,气派非凡。

太平有象,因其吉祥的寓意,成为了中国人自古以来钟爱的吉祥纹样,一般都是一头大象驮着一个宝瓶的形象,瓶中还插有花卉作装饰。

实际上,这种祝愿“天下太平”的动物,在中国古代曾经是“战象”,在战场上为保卫家国作出了特殊贡献。

《吕氏春秋·古乐篇》记载:“商人服象,为虐于东夷”,说明商纣王时期商军在征伐东夷的战役中大规模使用了战象,并发挥了巨大作用。在商朝征讨古羌人的战役中也曾有使用战象的记载。

《左传·定公四年》:“针尹固与王同舟,王使执燧象以奔吴师。”杜预注:“烧火燧系象尾,使赴吴师,惊却之。”这些记述讲的就是在春秋战国时期,楚军在江陵(今湖北荆州市)作战,将火把系在了象尾巴上以冲击吴军。唐代诗人孔绍安在《结客少年场行》中也还原了这一场景:“吴师惊燧象,燕将警奔牛。”

在南北朝北周时期,还是在江陵地区,后梁用两头大象身披铁甲,背负楼车,系上利刃,冲击北周军队。北周·庾信《周柱国大将军纥干弘神道碑》记述:“灵龙更起,燧象还燃。”

隋朝开国皇帝杨坚在西魏为将领时,参加讨伐西梁。梁军将利刃绑在象鼻上作战,杨坚射箭使敌人的两头象发狂向回奔,最终西魏军取得胜利。

不过,总体来说,古代中国使用大象作战的还是少数。

与“太平有象”相对的,是古籍中的另一个词——“太平无象”。

司马光在《资治通鉴》中就有“太平无象”一词,意思是天下太平但无象征。

象字,是一个象形字,本意就是“大象”,那么它是如何从“太平有象”演变成“太平无象”的呢?

如果你看过“象”字的甲骨文就知道,“象”字就像是在甲骨上画了一头可爱的大象:长长的鼻子、硕大的头部、巨大的身体。“长鼻子”是象的最大特征,看到这个“长鼻子”就能立刻明白这个字是在表意。

而“象”字的引申义出现很早,在《易·系辞上》:“在天成象,在地成形。”就出现了这个字,在现代汉语依然有“天象”“星象”“万象更新”等词。

但为何“象”字有从大象到天象到象征的发展,可能与“想象”有关。《韩非子·解老》中曾经提到:“人希见生象也,而得死象之骨,案其图以想其生也。故诸人之所以意想者,皆谓之象也。”南唐徐锴《说文解字系传》“像”字下云:“韩子曰:象南方之大兽,中国人不识,但见其画,故言图写似之为象。”

原来,“想象”是真的想着一头象!