代号“596”的争气弹:让中国真正挺起了脊梁

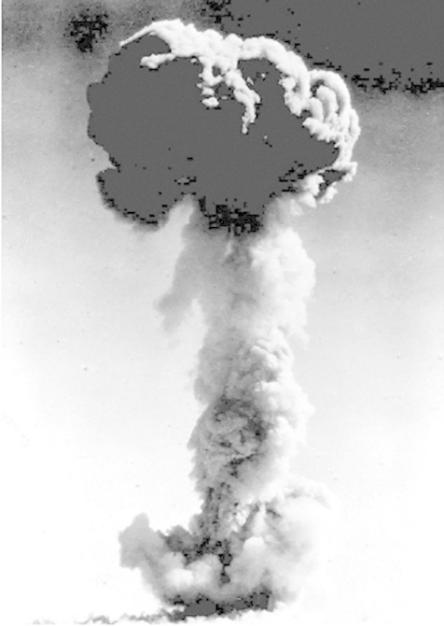

①1964年10月16日15时,中国第一颗原子弹爆炸成功后升起的蘑菇状烟云。新华社发

②中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”模型。 图据CFP

③科研人员在中国第一颗原子弹爆炸成功后欢呼。 图据共产党员网

1963年4月的一天,一列装满了试验设备、载着科研人员的火车准备开往中国西部。车上的人,多数都不知道他们要去做什么,有人只是收到一份神秘调令,其他人全然不知。

而在这之前,一个取名“596”的神秘工程代号,被悄然立项。此时的钱三强,在这其中所担任的是“指点才”(即帅才)角色,由他任所长的中国科学院近代物理所(后改称原子能所)已经开始固定向二机部所属各院、所、厂乃至全国输送培训科技人员达1000余人。

他当然知道,自己所参与的是一项什么工程,但他不知道,这项事业的开展,在未来几年会陷入一种怎样的绝境。以至于,不少前往罗布泊荒漠的人心里都没有底:他们这群浩浩荡荡数以万计的研制大军,将花多少时间,最终又将以怎样的姿态肩负挺起一个国家脊梁的任务?

1955年1月15日,毛泽东主持召开中共中央书记处扩大会议,作出了创建我国原子能事业的战略决策。

1958年,中国的原子反应堆和加速器在北京先后建成,反应堆也达到了临界状态,中国的原子城——西北某地核工业联合企业破土动工。同年11月,选定罗布泊为试验基地,这块号称“死亡之地”的沙漠上,即将建起一座大规模的核反应基地。

很快,数以万计来自全国的科学家、研制人员及施工大军,浩浩荡荡地开进这片沉睡千年的荒漠,开始艰苦、复杂的建场工作。

到了1959年,科学家已经把第一颗原子弹理论计算的轮廓初步勾画出来。可就在这项事业刚刚起步时,同年6月,当初全力援助中国的外国科学家纷纷撤走,设备与技术陷入“断流”绝境,猛然间被人卡住了脖子。

当时,新中国成立不过刚刚十年时间,还没有达到昂首挺胸的地步。以毛泽东在《论十大关系》中的观点为例:“我们现在还没有原子弹……在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。”

“代号596,你的任务是为中国人争口气,我们干脆叫你争气弹吧!”同年6月,中国决定自力更生、自主研发原子弹。为了牢记这一天,这项工程有了它自己的独有代号:“596”。

从第一颗原子弹试验爆炸到第一颗氢弹试验,中国用了两年零八个月,创造了“世界之最”。这绝不是一两个人的成就,而是凝聚着成千上万人的努力。

1954年,当时的地质部成立普查委员会第二办公室(简称普委二办),负责筹备铀矿地质勘查工作。同年10月,在广西梧州富钟县花山区黄羌坪采集到中国第一块铀矿石。

铀矿石的发现,在后来研制原子弹的过程中起到了重要作用。此后,普委二办派往全国各地的地质队又相继在新疆、湖南、江西、广东等多地探明铀矿矿床。

当时,由李四光牵头向中央汇报铀资源勘探情况。在顶尖智慧和民间力量共同努力下,工程如搭积木一般取得突破,是“596”最终得以成功研制出来的关键。

当时,毛泽东在中南海丰泽园主持中共中央书记处扩大会议时,专门讨论研究发展中国的原子能事业。他对发展中国的原子能事业,表示了极大的热忱。

到了1959年,钱三强作为原子核科学技术基地的“头号人物”,重任在肩。后来人们熟知的邓稼先、王淦昌等人,最开始也是由钱三强同志向中央建议并提出,要调哪些专家到罗布泊,具体负责哪个方面的研究工作等等。当时,在核燃料生产、研究和实验过程中,急需化学分析和化工专家,钱三强提出请调吴征铠和汪德熙以及在全国各大学设置原子能专业。钱三强的积极倡议,得到了中央支持。

至此,到1964年中国第一颗原子弹“596”试爆前,全国的铀矿资源已经被充分调动起来,已建有多座国有大型厂矿和不计其数的公社、生产队自办小矿,开足马力进行着核材料生产。在这些矿山、工厂辛勤劳作的工人数量,至少在10万人以上。

后来的场景,不少人都很熟悉:1964年10月16日,随着一声巨响,一朵蘑菇云腾空而起,方圆数百里金光迸发、火球冲天。我国第一颗原子弹爆炸试验成功,标志着我国掌握了核武器技术,打破了超级大国的核垄断核讹诈。

这一爆,除了让参与研究和制造的工作人员兴奋地抛帽庆祝、欢呼雀跃,也令中国的脊梁重新挺起。曾几何时,有人曾讥讽,“离开外界的帮助,中国20年也搞不出原子弹。”直到蘑菇云升腾而起,“596”算是真正让中国在国际社会挺起了脊梁。

以至于在几十年后,钱三强仍记得那时的感受,他说自己很清楚,这对于中国原子能事业,乃至于中国历史,意味着什么。

就在“596”成功爆炸两年零八个月后,中国的第一颗氢弹试验成功,创造了世界上从原子弹试验成功到氢弹试验成功的最快纪录。

宁夏西海固曾千山万壑、干旱荒凉,分布着宁夏中南部山区的8个国家级贫困县,被联合国专家认定为“最不适宜人类生存”的地区之一;如今的这里,在生态修复下,已成为绿树成荫的新土地。

今年年初,被观众称为“土味扶贫剧”的《山海情》爆火,将西海固拉到了更多人眼前。而当昔日漫天风沙,世代贫苦的记忆被唤醒;当艰难跋涉,几代人破局脱贫的努力被呈现,那些关于人和环境,生态和生活之间的关系再次提醒着当下,一条可持续的发展之路正延展至更远的未来。

西海固在哪里?1953年,西海固回族自治区成立,下辖西吉、海原、固原三县,“西海固”的名称即分别取自三县首字。1955年11月18日,西海固回族自治区改名为固原回族自治州。

半个多世纪以来,这里几经变动,2001年7月7日,撤销宁夏固原地区(即西海固地区),设立地级固原市,也是宁夏回族自治区最后一个由地区改为地级市的行政区域。

干旱缺水,成为西海固人民最深的记忆。水缺到什么程度?这里地处黄土高原,常年干旱,年均降水量仅约300毫米,蒸发量却在2000毫米以上。1972年,联合国粮食开发署将这里确定为“最不适宜人类生存的地区之一”。

西海固土地极度贫瘠,即使高产的玉米,在这里亩产也不过200余斤,而种子就得40多斤。如果种小麦,平均亩产只有100斤。在居民的记忆中,家乡是被砍伐得光秃秃的荒山秃岭,当地就在越穷越垦、越垦越穷的怪圈中徘徊。

上世纪70年代,宁夏南部山区开始反思从上世纪50年代开始的减贫实践。自1983年起,当地政府累计组织123万山区群众迁往黄河灌区,占宁夏现人口总数的约六分之一。

“今日的干沙滩,明日要变成金沙滩。”这是1997年,时任福建省委副书记的习近平,在银川城外永宁县的一片戈壁滩上的预言。2016年7月19日,习近平总书记来到永宁县闽宁镇原隆移民村,当年“天上无飞鸟,地上不长草,风吹石头跑”的景象早已成为历史,这里已经从当年只有8000人的贫困移民村发展成为拥有6万多人的“江南小镇”——干沙滩变成金沙滩的预言已成现实。

时间在走,“十二五”中南部地区生态移民时期,宁夏通过把34.5万人集中安置到近水、沿路、靠城和打工近、上学近、就医近以及具备“小村合并、大村扩容”的地方,让搬迁群众靠特色种养、劳务输出、商贸经营、道路运输摆脱贫困。“十三五”易地扶贫搬迁时期,宁夏统筹考虑水土资源、新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化等因素,将安置区选择在近水、沿路的地方,通过产业配套、劳务移民等多种途径,让搬迁群众实现搬得出、稳得住、能致富。

终于,“西海固变了!”

如今,迁出去的移民过上了好日子,迁出区的土地也得以休养生息。

如今在西海固,水蜜桃、火龙果、黄花菜生长旺盛……南果生北地,越来越多西海固人没种过、没见过甚至没听过的作物,正在这片大地上茁壮成长,成为这里走出贫困、可持续发展的“任意门”。

希望广大科技工作者不忘初心、牢记使命,秉持国家利益和人民利益至上,继承和发扬老一辈科学家胸怀祖国、服务人民的优秀品质,弘扬“两弹一星”精神,主动肩负起历史重任,把自己的科学追求融入建设社会主义现代化国家的伟大事业中去。

——2020年9月11日,习近平总书记在科学家座谈会上的讲话