马来西亚华语作家黎紫书:在追求高速的社会里,开着文学这艘慢船

黎紫书

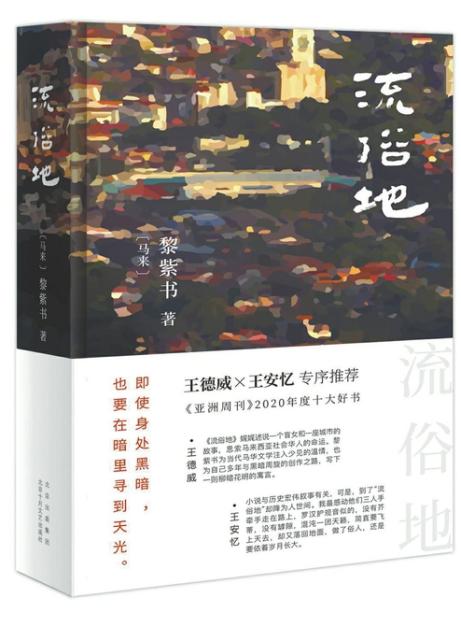

《流俗地》

对于南洋的华人世界,不少年轻人是从《下南洋》这类的纪录片了解到的。在新冠肺炎疫情之前,去东南亚旅行是非常普遍的事。纵然如此,如果想要真正深入当地民众内心世界,感受深厚的精神气质,最细微的方法还当属文学。

在马来西亚华语文坛,黎紫书可谓一个传奇。自1995年以短篇小说《把她写进小说里》获马来西亚“文学奥斯卡”——花踪世界文学奖之马华小说的首奖后,她连续多届获奖,是花踪文学奖设立以来获奖最多的作家,2010年长篇小说《告别的年代》获第四届红楼梦长篇小说奖评审团奖,更是让她在整个华语文学世界,积累有相当的知名度。

2021年,其第二部长篇小说《流俗地》被北京十月文艺出版社引进出版。这部以一个盲女和一座城市为主角,思索马来西亚社会华人命运的小说,引发文学圈及很多文学读者的瞩目,被赞是“华语文学的惊喜收获”。哈佛大学东亚系与比较文学系讲座教授、华语世界一流的文学评论家王德威和著名小说家王安忆,分别为《流俗地》写下长篇评论《盲女古银霞的奇遇》和《之子于归,百两御》。王德威认为,黎紫书的《流俗地》“为当代马华文学注入少见的温情”,他还感慨,当代文学因为传媒产业兴起和书写技术改变受到极大冲击,但马华小说却“表现惊人的韧性。”

小说主人公银霞生来是盲女。她的父亲是出租车司机,因为这层关系,银霞得以进入出租车公司担任接线员。她声音甜美,记忆力过人,在电话叫车的年代大受欢迎。黎紫书透过银霞描绘周遭的人物,他们多半出身中下阶层,为生活拼搏,悲欢离合,各有天命。

黎紫书在《流俗地》里,以平和的叙事笔法,讲述了“锡都”小城的世俗故事、生活点滴。从一个叫作“楼外楼”的居民楼里,洞开马来西亚的华人世界,他们的爱恨、生死、出走、回归,无不沾染此时此地的风俗与况味。

《流俗地》的“流俗”顾名思义,意指地方风土、市井人生。这个词也略带贬义,暗示伧俗不文,下里巴人的品位或环境。王德威说,“黎紫书将锡都比为流俗之地,一方面意在记录此地的浮世百态,一方面聚焦一群难登大雅之堂的小人物。这些人的先辈从唐山下南洋,孑然一身,只能胼手胝足谋生。上焉者得以安居致富,但绝大多数随波逐流,一生一世,唯有穿衣吃饭而已。”

小说中的“锡都”就是黎紫书的家乡怡保,这座马来西亚北部的山城,以锡矿驰名,19世纪中期以来曾吸引成千上万的中国移民来此采矿垦殖,因此形成了丰饶的华人文化,成为马来西亚华裔重镇。

除了纷纷繁繁的人物命运纠葛,书中其实最重要的主角是这座南洋小城。“这国土上的雨真多。赤道上的雨多是在午后才来的。前半日太阳有多暴烈,后半日的雨便有多凶猛,像是用半日蓄势待发,一举向日头报复,以牙还牙。因为雨下得频繁,人生中不少重要的事好像都是在雨中发生的。那些记忆如今被掀开来感觉依然湿淋淋,即便干了,也像泡了水的书本一样,纸张全荡起波纹,难以平复。”从黎紫书的文字,仿佛可以感受到南洋的雨就在耳边,南洋的葱郁就在眼前……

作为一个在马来西亚用华文写作的作家,黎紫书每天的写作、生活的时间是怎么安排的?她跟文学写作的同行们交流情况是怎样的?对于中国的读者,她有怎样的印象?近日,封面新闻记者通过出版社,与黎紫书有一番交流。由于疫情,2019年底她从美国回到老家马来西亚怡保,如今依然还在老家。自从2020年1月完成《流俗地》以后,一直没有写作,只是专注于翻译、阅读等。她还坦诚自己在文学圈子里“向来是一头孤狼,从来不参加任何组织和团体;写作这事情,最终以作品说话,没有什么好交流的。当然我也有比较谈得来的文人朋友,却通常只谈生活,甚少谈文学了。”

作为华语作家,黎紫书曾来过中国出席文学活动,以及旅行。她透露自己曾到过成都,为了文学活动待了有一两个月。至今她想起成都,“总是先想起火锅的味道,满大街火辣辣地拥抱人。”

她说自己“喜欢到中国大陆做文学活动,尤其是到书店里。尽管我名气不大,场面难免有点冷清,但是会看见那些刚好只是在逛书店的‘路人甲’们,不小心听到演讲的内容,先是站在那里凝神听了一阵,然后,终于,缓缓地,找了张椅子坐下来。那种感觉就像自己收获了些读者,又有点像是交了新朋友似的。此外,相比起其他地方,中国大陆的读者特別勇于发问和表达,问答环节一点也不冷场,反而特别有趣,让人特別来劲。”

琐碎日常也能写成精彩小说

封面新闻:提到马来西亚,很多中国人首先都会想到羽坛名将李宗伟。对马来西亚的文学状况相对而言是比较陌生的。请你分享一下你的文学写作之道。

黎紫书:我写作有四分之一个世纪了。在走上写作道路以前,我大概也和其他作家一样,都是从阅读开始的,脑中激荡出的许多想法需要整理和输出,便执笔写成文章。之后写作带来了成就感,得到了许多肯定,这路便越走越长了。

封面新闻:在文学比较寂寞,大众关注度比较少的状况下,你孜孜不倦进行文学创作的动力都有哪些?

黎紫书:我生性孤僻,一直与自己相处得很好,本来就是个很耐得住寂寞的人。所以你说的文学创作这条路的“缺点”,对我来说其实都是优点啊。而创造性对于我,是一种维系生命激情的必要材料。你知道你在为文学世界创造着一件新的成品。这成品(如果你把它写好了)可能比你本人的生命更持久、更“耐用”,它会比你抵达更多更远的地方。而且,在这追求高速的社会里,你开着文学写作这一艘慢船,你知道自己的目的不是要抵达,而是要对抗,或至少是在平衡。

封面新闻:《流俗地》的故事性很强,细节纷纭。这个故事是怎么构思出来的?有哪些现实的片段融化里面?

黎紫书:《流俗地》其实没有很强的故事性(即便它看起来像是挺完整的一个故事)。我用很多细节把它编织起来,但看清楚了,里头没有多少情节。我的本意就是要这样写的,它是对许多现代作者所慨叹的“经验匮乏”的一个应答:平凡的人、庸俗的生活和琐碎的日常也能写成“精彩”的小说,并且被小说指认出其中的意义。我其实不太说得上来这小说是怎么构思的,只记得“要以居住环境写我的家乡”和“要以盲人‘视角’写一部小说”是我很久以前便有了的想法。

封面新闻:在中国大陆的作家中,有哪些作家的文学作品你比较喜欢?

黎紫书:我喜欢那些认真的、不耍小聪明的、不投机取巧的、能让我感觉作者对自己有很高的要求,并且力图突破的作品(即便那些作品完成得不理想)。这样的作家,我想到的是莫言、王安忆和阎连科吧(终究还是我阅读过的作家实在不多)。

封面新闻:王德威和王安忆都特别关注你的写作,给你的作品写了很长很详细的文学评论性质的文章。可见他们对你的文学有很高的认同。他们都是华文世界顶尖的作家、评论家。谈谈你跟他们分别有怎样的文学来往吧。

黎紫书:王德威这位学者多年来对马华文学十分关注,从来不吝于关照和提携马华作者。我只有在对他有所请求时(主要是请他为我的书写序)才会给他发电邮,此外再无其他联系。至于王安忆,她曾经是马来西亚“花踪”文学奖常请来的评委,正好那时我刚出道,连续好几届的花踪都得了奖,我便有了感觉,觉得她是看着我在文学路上成长的前辈。这一次《流俗地》在中国大陆推出,我不知怎么就想请她写一篇序,其实更深层的意思是要请她看看我这些年有没有长进。为此我鼓起勇气,第一次给她写了电邮。没想到她一口答应了。我胆敢硬着头皮去请求他们,心底大概也觉得自己值得他们爱护。

封面新闻:对华文文化的母体——中国,是怎样的一种感受?

黎紫书:每次来中国参加活动,我都有点觉得自己像旧時候那些“远嫁出去的女儿”,隔了多年后回娘家。说亲不亲,说疏也不疏;就觉得自己错过了许多,又觉得自己带回来一些新的东西。