“名人大讲堂”还原被误读的中华武术

陈振勇教授登“名人大讲堂”,为武术迷打通“任督二脉”,还原武术本来面貌。

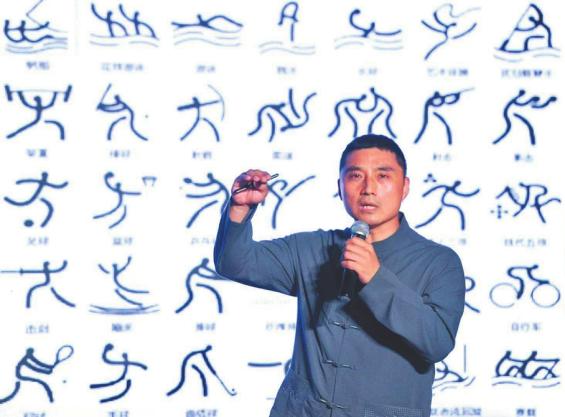

陈振勇教授现场用竹剑与助手演示“势法”。

华西都市报-封面新闻记者杨帆摄影陈羽啸

中国首部全方位呈现功夫电影脉络的纪录片《龙虎武师》将于本周末上映,该片集结洪金宝、袁和平、程小东、元华、甄子丹等华语电影最强功夫阵容,受到武术迷的强烈期待。很多人是因为功夫片迷上武术的,但武术的魅力远不如此。

8月23日晚7点半,成都体育学院教授、博士生导师陈振勇教授现身四川省图书馆,在“名人大讲堂”上,以《文化自信与中华武术的传承发展》为题,漫谈中国武术的文化特征及其传承发展之道。

从曾被KO的雷雷开始说起

现代人认识武术,大多通过武侠小说和影视剧。如果真要给“武术”下个定义,相信很多人都会觉得是“高深莫测”。陈振勇教授说:“体育学院的一个同事还曾问我,陈老师你会不会飞。他是体院的老师居然会问出这样的问题,可以看出武术在人们心中的神秘性。”

武术作为一门名扬四海的优秀传统文化,却成了我们“最熟悉的陌生人”。当晚,数百观众在陈振勇教授的讲述之下,就像金庸武侠小说里“打通任督二脉”一样,认识了武术的本来面貌。

陈振勇教授把关于武术的讲座分为三个部分:“文化自信:身体技术视角下中华武术的重新审视”“技艺神道:中华武术的博大精深与独具特色”“话语建构:新时代中华武术的传承发展路径思考”。

陈振勇教授在“文化自信”这个板块谈到,要重新审视中国武术。“目前中国武术遭受到了有史以来的最大危机,这就是文化自信的危机。”

最近几年,武术不是没上过热搜,但都是一些让武术爱好者汗颜的事情,比如“太极大师”雷雷和马保国被自由搏击KO等事件。随之而来的则是一系列对中国武术的质疑,比如过度表演化的中国武术没有实战性?中国武术为何还没有进入奥运会?为什么现在学跆拳道的小孩比学武术的多?

武术所有拳法自然界都有原型

面对这一系列棘手话题,陈振勇教授“见招拆招”。“这些问题解读的前提,是如何客观、合理地认知和解读中国武术。”他介绍,中国武术源流有序、拳理清晰的武术拳种就有129种之多,内容丰富,博大精深。“要想理解为何中国有如此丰富多样的拳种技术,就先要从身体技术这个问题开始。”

陈振勇认为,人类所有进行社会活动的身体行为都可以统称为身体技术,而武术不过是人类多种身体技术中的一种形式。

世界的格斗术派别众多,比如武术、拳击、跆拳道、泰拳、柔道、桑博,这些都是格斗技击,为何呈现方式的区别如此大?陈振勇教授说:“身体技术反映了一个民族的思维方式和行为习惯,武术也是如此。武术是中华民族的内在思维方式和外在身体行为的表现方式,就像甄子丹在《叶问》里打出了中国人的风骨。”

陈振勇教授还认为,武术是中西文化差异下的身体技术思维方式,因为身体技术反映了中西不同传统文化的观念和思维方式行为习惯。“中国是农耕文化,天和地对中国人的影响很大,因此中国武术任何一种拳法,都可以在自然界中找到原型。”

“以南拳北腿、东枪西棍、少林拳和峨眉拳为代表的中国武术,是以中国传统文化的思维方式,创造出最大程度发挥人体技击功能的一项身体技术和身体艺术展现形态,也是一种人类身体文化的社会实践活动。”陈振勇说。

成都和重庆武术风格区别很大

在演讲之前,陈振勇教授在接受封面新闻记者采访时就谈到,武术的发展和地域条件、当地人的身形特征分不开,这才造成了“南拳北腿”“东枪西棍”的差别。北方人个子高大、腿长,自然会发挥长处,灵活使用下肢。南方人个子相对来说比较小,其拳法便会强调下肢的盘稳和上肢手法的多样。

在“名人大讲堂”上,陈振勇教授还提及了四川和重庆拳种的差异性,他说:“四川武术在历史上是有清晰记载的,如明代《峨眉道人拳歌》和明末清初《手臂录》中的峨眉枪等。成都和重庆两个城市的武术拳种在技法特点与风格方面也是有较大差异性,如四川的火龙拳和重庆的余门拳,其中很关键在于地理环境与移民两大因素。”

陈振勇教授称,巴蜀大地历史上有两次大移民,分别是秦汉大移民和明清时代的湖广填四川。“即便是四川和重庆两地的拳法,也因为古蜀文化和巴渝文化的不同而有所不同,重庆拳法偏北方,成都拳法偏南方。”

技、艺、神、道成就中华武术

之所以中华武术从产生到现在延绵数千年,陈振勇教授的观点是:中华武术对于人的身体技术(包括器械)的全面性和丰富性内容的开创,没有任何一个其他民族可以做到,这也是中华武术博大精深的原因。

对于这种“博大精深”,陈振勇教授用了四个字总结:技、艺、神、道。这四个字本是书法家王岳川的书法理论,陈振勇教授说:“武术和书法很像,所以用这四个字来总结武术的特点很合适。”

陈振勇教授称,技,就是技术的丰富性,中国武术善于以人、生活空间和自然为标准的创编理念。比如长拳短打,就是适应不同类型生活空间。他也谈到这种“技”无法标准化,因为人的个体是多元的。

艺,则是指中华武术的特色雅艺,这是一种脱离了技术层次的认识与智慧,也是从生理到心理的审美提升。“中国武术以巧、文雅为主,比如中国式摔跤与MMA(综合格斗)的区别就很大,比如以巧斗力的太极推手是力学游戏,身法很重要。”

神,是说武术的“手眼身法步,精神气力功”,比如武术的十二形讲究“起如猿,落如雀”。神就是由身体由外到内的精神升华过程。最后的“道”,就是指习武入道,陈振勇教授认为这需要上升为一种哲理,也就是练武人经常说的“外练内修”。

明代“势法”证明武术能打

2024年,巴黎奥运会把霹雳舞首次增设为正式竞技项目。“我个人就不是很理解,难道霹雳舞就比中国武术更具有客观标准项?难道霹雳舞比中国武术更有内容丰富性,我绝对不这样认为。”陈振勇教授说,“我六岁习武,练了近四十年,练了十几个拳种,其实就是想了解到底什么是真正的武术。”

在讲到传统与现代的对话时,陈振勇教授展示一本真实的“武林秘籍”,这就是明代的《朝鲜势法》。他介绍,这本书后来因为“万历三大征”流传到了朝鲜,在中国反而失传了,近代《朝鲜势法》又回流到了国内。

在现场,陈振勇教授用竹剑和助手演示了书中的“斩旗势”“逆鳞势”“左翼势”“坦腹势”“滴水势”“苍龙摆尾”“铁牛耕地”等几大招式,疾如风、徐如林、侵掠如火、不动如山,赢得了满堂彩。“人们说中国武术不能实战,我是不同意的,这本书写的全是战场上的实战招数。”陈振勇说。

而在此之前,陈振勇教授还如蜻蜓点水一般,展示了一小段八极拳,以肘出招,虎虎生风,速度之快,眼花缭乱。他说,这套拳的肘法比泰拳多很多。“中国武术肯定有能打的,但关键是要有平台,要有实战,经过实战才能竞技,包括我们的竞技运动员,只去表演,或者单练打沙袋,不去实战是不行的,我们传统武术缺少这个平台,大家都在进行演练,所以需要一个系统平台的支持,我们才能把实战的效果发挥出来。”

以武术为载体让传统文化走出去

演讲到尾声,陈振勇教授提到了大家都很关心的问题,武术和健身之间的关系。他首先拿太极拳的“单鞭”和“云手”举例,描述了太极拳的单鞭的健身机理,以及太极拳云手治病机理的具体过程,从而引出中医经络学说的话语体系与太极拳养生的对接。

出身于中医世家的陈振勇教授认为,武术健身的发展要遵循“体医结合”的要求,而且武术健身应逐步完善并做到“五有”:练习有内容、动作有标准、实施有规范、运动有针对、健康有效果。“只有做到这几点,才能真正使得武术超越体育的专业范畴,纳入社会公共健康领域,最后进入大卫生和大健康的视野。”陈振勇教授说,“武术健康的功效更在于人身体到思想的强壮与强大,从健康到文化的传承。”

2014年3月,教育部发布《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》中明确提出:“加强对青少年学生的中华优秀传统文化教育。”陈振勇教授认为,其实武术是技术也是文化,启蒙武术教育的关键,是在人生启蒙阶段,让孩子们知道武术是中华民族的传统文化,也培养他们对武术的认同感和认知感。”

《中国国家形象全球调查报告2018》曾写道:武术、中医、中餐等是海外受访者认为最能代表中国文化的元素。陈振勇教授表示,武术也是中国文化输出的一个重要方向,武术爱好者应该树立文化自信,立足于中国传统文化的土壤根基,讲好中国武术故事,以武术为载体,让中国文化走出去。