北宋“蓉漂”黄休复的印象巴蜀

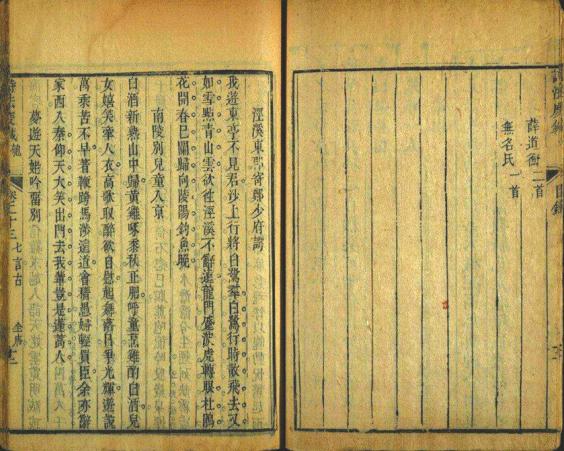

《益州名画录》明代刊刻本。

在黄休复眼中,只有孙位够得上“逸”的标准。图为孙位《高逸图》局部。

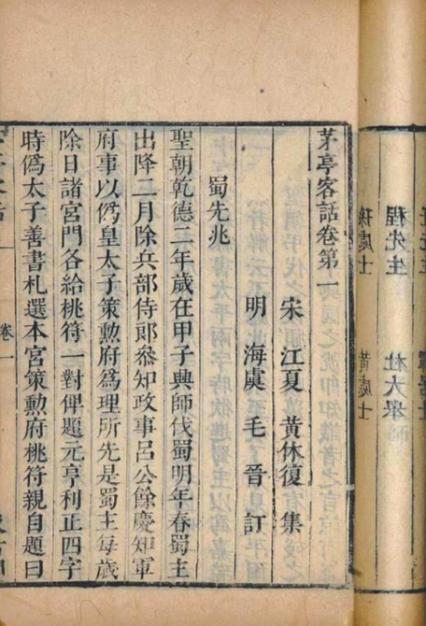

《茅亭客话》

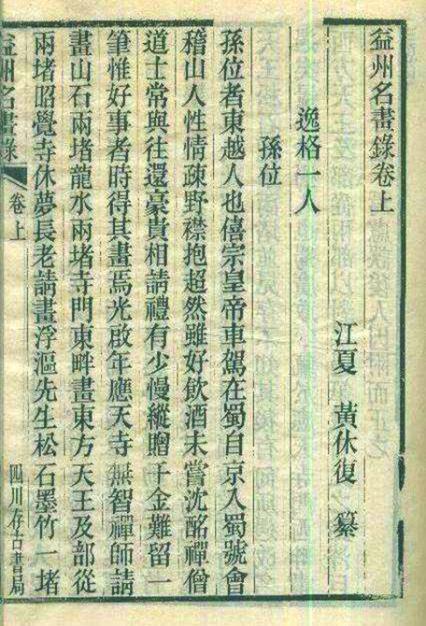

《益州名画录》宋拓本刊刻页面。

□贾登荣 成都,这座千年古邑正以强大的磁场,吸引来自五湖四海的“蓉漂”,让它成为一座“来了就不想走的城市”。不过考察历史会发现,成都对于外地人的吸引力早在古代就有了,1000多年前,许多人为躲避战乱来到这里成为“蓉漂”。北宋初期的著名画家、学者黄休复就是其中之一。

黄休复,字归本,约后蜀广政(公元954年-959年)间生,宋真宗天禧(公元1017年-1021年)年间卒。史载,黄休复本是江夏(湖北武汉)人,“通《春秋》学,校《左氏》《公》《谷》书,暨摭百家之说”。在战火纷飞的岁月,他携家带口溯江而上,来到成都。成都浓烈的文化氛围,让他一下子融入了这座城市。于是,他在成都定居了下来,卖画为生,并结识了撰写过《孔子弟子传赞》《张乖崖语录》的李畋、撰写过《古今诗话》的任玠、担任过临邛知州的进士张及、著名画家孙知微等一大批成都的文朋画友,最后终老于成都。作为一名地地道道的“蓉漂”,黄休复留下了《益州名画录》和《茅亭客话》这两部著作,记录了他印象中的巴蜀,表达了他对成都的眷恋与热爱。

为成都画家立传

作为画家的黄休复,在成都期间,除了自己作画到市场上出售,以换取日常生活所需之外,他也十分留心关注成都其他画家的创作。他经常出入于庭堂、画廊,尤其是成都大大小小的寺庙,诸如昭觉寺、大慈寺、圣寿寺、圣兴寺、净众寺、中兴寺、宝历寺等,观赏成都乃至整个四川画家创作的壁画、人物画、山水画、花鸟画等,慢慢地,他产生了为成都画家立传的想法。经过多年寻访壁画遗迹所积累的资料,黄休复捧出了一部厚厚的《益州名画录》。

《益州名画录》收录的画家,涵盖了从唐肃宗乾元年间(公元758年)到宋太祖乾德年间(公元963年)58名成都地区画家和他们的壁画创作,按“逸、神、妙、能”四格编排,共分上、中、下3卷,是一部了解唐末、前后蜀、宋初等时期成都乃至整个四川画坛全貌的著作。

《益州名画录》一书,对成都地区寺院壁画的名目、内容、年代、配列、构图、绘画特点等方面的记载,较为翔实可靠。从土生土长的成都学者李畋为这部书所写的“序”中可以看出,书中所记录的画家及其作品,都是黄休复本人“取其目所击者”,即是亲身采访所得的。正由于这个原因,《益州名画录》问世以来,成为美术界争相研究的著作,并一直延续到今天,研究地区性绘画史的著作也源源不断涌现出来。

《益州名画录》一书所介绍的壁画作者,大都是公元935年由后蜀孟昶所建立的中国第一家专业画院——西蜀画院的画家,如黄筌及其两个儿子黄居寀、黄居宝等人。在介绍这些画家的作品时,也涉及西蜀画院的有关制度、升迁招录、社会地位、职位待遇、师承关系、绘画创作、艺术流派等,为研究五代西蜀地区及画院的绘画活动及其对宋初画院的影响提供了重要的文献资料。如在“黄筌”中,他就对后蜀孟知祥父子厚待艺术家的史实作了介绍:“后唐庄宗同光年,孟令公【知祥】到府,厚礼见重。建元之后,授翰林待诏,权院事,赐紫金鱼袋。”

《益州名画录》一书最大的贡献,是开画史先河,明确了品评画作“逸、神、妙、能”的“四格”法。应该说,“四格”不是黄休复的发明,而是唐代朱景玄在所著《唐朝名画录》一书中提出的。但朱景玄没有对这“四格”进行认真的定义,反而把“画格不拘常法”堪称最佳的“逸”放在最后。黄休复通过深思熟虑,对“四格”的排序进行了明确,将“逸”放在了“神、妙、能”的前面,形成了一个品评系统。这种定义,也得到了后来画坛的广泛认同,从此成为评价一幅画作优劣好坏的标准。所以,58名画家中,在作者眼中,只有孙位一人,才够得上“逸”的标准,而作品称得上“神”标准的画家,也只有赵公佑、范琼二人。

记载蜀地轶事风情

“蓉漂”黄休复客居成都期间,除了撰写《益州名画录》这部著作之外,另外还有一本《茅亭客话》传世。

据南宋学者晁公武编纂的中国现存最早的私家藏书目录——《郡斋读书志》一书记载,黄休复之所以把这本书命名为“茅亭客话”,是因为:“茅亭,其所居也。暇日,宾客话言及虚无变化、谣俗卜筮,虽异端而合道旨、属惩劝者,皆录之。”由是可知,黄休复当时生活的环境并不好,生活还有些窘迫。但他在简陋的茅屋中,“谈笑有鸿儒”,因而以苦为乐,在创作了《益州名画录》的同时,还给后人留下了这部记载蜀地轶闻趣事、风情习俗的《茅亭客话》。

阅览《茅亭客话》一书,可以看出这本书主要内容有三:一是记录了涉及仙道灵迹、异物奇人、烧炼升仙等佛道内容,其中还对宋太宗淳化甲午(公元994年)和宋真宗咸平庚子(公元1000年)蜀地两次战乱作了如实记述。在“杜大举”中记录了这么一个“奇人”:“杜鼎升,字大举,形气清秀雅有古人之风,鬻书自给,夫妇皆八十余。每遇芳时好景出郊选胜偕行,人皆羡其高年逸乐如是。尝手写孙思邈千金方鬻之,凡借本校勘,有缝折蠧损之处,必粘背而归之。……自于千金方中得服玉泉之道,行之二十年,获筋体强壮耳目聪鉴,每写文字无点窜之误。至卒,方始阁笔。”而“陈损之”也是“异人”:前后蜀时,“有郎官陈损之,至孟氏朝年已百岁,妻亦九十余。当时朝士家有婚聘筵会,必请老夫妇,以乞年寿为名。至蜀末年,其夫先死,后圣朝克复,至太平兴国中,老妇犹存,仅一百二十岁。有好事者时往看之,形质尫瘦,状若十二三歳小儿,短髪皓然,顾视外人有同异类,寒暑风霜亦不知之。”他还收录了一则老虎魂魄入地化作琥珀的传说。相传都江堰一带经常受到老虎侵扰,勇猛的猎人李次口杀死了老虎。一日,黄休复与李次口在成都万里桥喝酒摆龙门阵,李次口绘声绘色描述打虎的场景:老虎一只眼看物,一只眼发光,一旦被打死,其魂魄顺着眼睛渗于地中。若猎者能发现老虎死时头的位置,在黑夜里,顺着虎头位置掘地3尺,就能挖出老虎魂魄凝聚成的宝石。此外,在“哀亡友辞”“鬻屦妪”“盲女”“铁骨鱼”等文章中,黄休复记载了宋真宗“咸平庚子岁正元日,神卫卒杀主将,窃据益郡”这段血雨腥风的历史。

二是保存了许多蜀地绘画、医药、文化等方面的资料。黄休复记录了街头画家周元裕的宕荡命运以及在大慈寺、文殊阁、普贤阁等处留有“花竹鸟兽,体物像形”作品的画家“滕处士”滕昌佑的事迹。此外,他还记载了成都蚕桑业繁荣的史实:“蜀有蚕市,每年正月至三月,州城及属县循环一十五处。”每年二月二日,人们会前往东南的宝历寺祭拜蚕神,晚上官府还要在寺庙里设宴饮乐;而每年的三月三日,人们又要“倾城士庶四邑居民”前往学射山,“咸诣仙观,祈乞田蚕”。应该说,北宋初年成都的人文历史、风俗习惯,都能在这本《茅亭客话》找到踪迹。

三是书有不少“独家新闻”。如对唐求、景焕、李谌等历史人物的记载,是其他书籍中从来没有过的。在“味江山人”一文中,黄休复写道,“蜀州青城县味江山人唐求,至性纯悫,笃好雅道,放旷疎逸,几乎方外之士也。每入市骑一青牛,至暮醺酣而归。非其类不与之交,或吟或咏有所得,则将稿捻为丸,内于大瓢中。二十余年莫知其数,亦不复吟咏。其赠送寄别之诗布于人口。暮年因卧病,索瓢致于江中曰:斯文苟不沉没于水,后之人得者,方知我苦心耳。漂至新渠江口,有识者云:唐山人诗瓢也。探得之,已遭漂润损坏,十得其二三。凡三十余篇行于世。”也就是这段记载,唐代诗人唐求的事迹才浮出水面,“一瓢诗人”从此叫响诗坛。而在“景山人”一文中,黄休复记录了北宋官吏兼画家景焕几件趣事:“玉垒山人景焕,有文艺,善画龙。涉猎经史,撰野人闲话、牧竖闲谈。住川城北隅,数畞[mǔ]园蔬,家族数口,丰俭得中。山人情性温雅守道俭素,未尝与人有毫髪之竞对。人无老少,必先称名。雍熙年初,有富家王仲璋者求山人画龙,初甚爱重。后有人云:景山人画格品低于孙位、黄筌,遂将染为皂。山人闻之曰:何不速言。酬以好绢,恭谢而退。尝使小仆挈帽随行,遇雨寻仆不见,冒雨而归。妻问何以不戴帽衣服濡湿,山人云:亢阳祈雨,不许人戴帽。”一个性格豁达、随遇而安的人物形象,跃然纸上。