“玉娃子”走了

2021年4月,王少连在川陕革命根据地红军烈士陵园。(本报资料图片)

王少连与大儿子张必良话家常。(资料图)

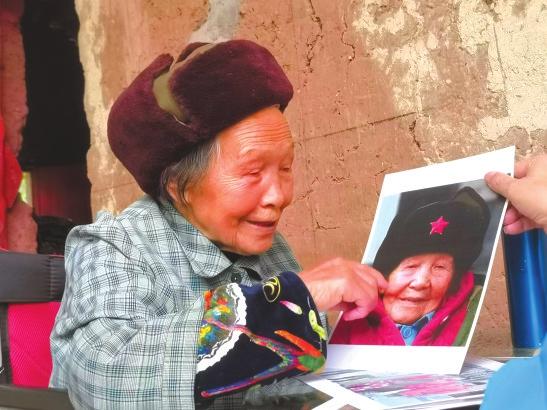

2022年3月,老人看着自己的照片。林强摄

记录 本报曾两度采访“玉娃子” 2021年6月起,华西都市报、封面新闻推出走进川陕革命根据地特别报道《娃子你是谁》,通过红色遗迹、人物群像、一段故事、一段音频或一帧画面……讲述红四方面军在当地带领广大群众“为追求幸福美好生活”而艰苦斗争的感人故事。记者曾两度采访“玉娃子”——川籍女红军王少连,听她讲述了一个跨越百年关于“娃子”的故事。

“得知104岁老红军王少连去世的消息,万分悲痛,我现在正赶往巴中,准备送她最后一程。”1月16日下午,全国模范军转干部林强在朋友圈里发布了这条令人悲伤的消息。

王少连,巴中市巴州区鼎山镇人。13岁时,乳名“玉娃子”的她跟在母亲、哥哥身后,加入了红军队伍。一年后在战斗中走失,辗转回到老家。30年后,正是因为这个乳名,她和母亲意外团圆。2021年,华西都市报、封面新闻记者重走川陕革命根据地,推出大型系列报道《娃子你是谁》,王少连便是其中主角之一。

和“玉娃子”一样,90多年前,数不清的没有确切姓名的“娃子”“女子”参加红军闹革命。在漫长的岁月里,他们逐渐凋零。按照家乡风俗,简单的追悼会后,1月18日一早,跨越两个世纪的“玉娃子”,将长眠于巴州区鼎山镇蝉池村——这片生她养她的土地。

子女全都陪在身边

“母亲是农历腊月十八(1月9日)凌晨5点58分走的,她走得很安详。走时,我们六兄妹都在身边。”1月17日下午,王少连的大儿子张必良告诉记者。

2021年6月,记者初次见到老人时,她的身体还算硬朗,一头黑发,面色红润。每天一早,儿孙们会用轮椅推着她四处转转,有时她还能自己拄着拐杖走一段路。她的听力虽然大不如前,但附在耳边声音大一点,尚能听得明白。说到高兴处,她会捂住嘴巴,脸上露出孩子般纯净的笑容。

100公里外的川陕革命根据地红军烈士陵园,一直是王少连心心念念的地方,2021年,各方助力帮老人完成心愿。在前往烈士陵园的路上,老人静静地看着车窗外一言不发,接近目的地时,她突感不适,一行人担心不已。“没事,母亲的身体我晓得,她休息几分钟就好了。”张必良宽慰大家说。

喝了一杯热茶,休息了十来分钟,一行人继续出发。到达烈士陵园后,老人仿佛像变了一个人,坐在轮椅上、身着一身灰色红军装的她频频抬起右手敬军礼,游客们自觉地让出道来,向这位时年102岁高龄的老人致敬,并纷纷抢着上前合影。

“其实母亲的身体一直还不错。”1月17日,小儿子张必志说,大约一个多月前,母亲突然身体有了异样,饭量大减。去世前四五天不吃不喝,处于昏迷状态,孙子们送她去城里医院,可是情况不见好转。弥留之际,老人被接回了老家,于1月9日凌晨安详离世。

红色基因在家族传承

王少连老人的一生堪称传奇。红军队伍路过鼎山时,13岁的王少连跟随母亲和哥哥参加了红军。她年纪小,被安排当勤务兵,看犯人、守物资,队伍枪支不够,就给她发了一把马刀。兄妹俩还跟着红军学认字。队伍里还有不少她熟悉的亲戚、邻居、玩伴。

当时战事激烈,部队随时都在转移,身材矮小的王少连在挨挨挤挤的人群里被推攘着前进,一个转身,妈妈和哥哥就不见了。究竟是在哪一场战斗中走失的,王少连已记不清楚。那一年,她还不足15岁,一番艰难辗转后,她好不容易回到了老家。

母亲与哥哥杳无音信,日子再也无法回到从前。艰难的岁月里,王少连顽强成长,但对于母亲和哥哥的思念从未断绝,她固执地相信,一家人终究会团圆。

“我叫玉娃子,哥哥王少福,小名壬娃子。”2021年6月,华西都市报、封面新闻记者造访时,老人断断续续地回忆起当年的一些片段:盼了30多年,母亲和哥哥还是没有一丝信息,她也逐渐接受了他们或许都已牺牲的残酷现实。1964年的一天,公社领导拿着一张印有寻亲信的报纸告诉她,她的母亲找过来了。王少连怀疑自己听错了,但她还是回了一封信,信中就一个问题:“我的小名叫什么?”

一个月后,王少连收到回信,仅有三个字:“玉娃子”。凭着这三个字,65岁的母亲回来了,失散31年的母女终于相聚。

“你们的舅舅呢?”张必良回忆,母亲曾经经常向他们念叨这句话。为遂她的心愿,张必良多次前往位于巴中南郊南龛山顶的川陕苏区将帅碑林,在13.8万人的红军烈士名录中,寻找舅舅的名字,但始终没有找到。“母亲明显有些失望。”张必良说,前些年听说巴中市通江县沙溪镇王坪村有全国最大的红军烈士陵园,母亲又燃起了希望。子女们顾虑母亲高龄路途遥远,但她的意愿愈加强烈,最终在巴州区有关部门的协助下,才有了2021年4月老人的川陕革命根据地红军烈士陵园之行。

老人的传奇是后辈们的荣耀,红色的基因在庞大家族中延续。因为从小听着母亲和外婆的故事,在张必良这一代,兄弟四人都曾从军报国。到了孙辈和曾孙辈,从军校到军营,传承还在继续。

“娃子”精神仍将延续

1月16日下午,林强从成都启程,晚上9点到达巴州区鼎山镇蝉池村时,漫天飞雪,他来到老人灵前作最后的告别。

几年前,作为全国模范军转干部,林强和他的摄制团队辗转全国多个地方,抢救性地记录健在老红军的生活,因此在巴中与王少连老人结缘。在他的镜头里,老人健谈、笑声爽朗,笑容像孩子般清澈、纯净。

17日下午,蝉池村哀乐低回,巴中市、巴州区相关部门和社会各界前往吊唁,送老人最后一程。

30多公里外的川陕苏区将帅碑林的英烈墙上,13.8万红军英名录中,“娃子”大约有7000名。当年,“玉娃子”和哥哥“壬娃子”,与7000多个“娃子”少小离家,如同雏鸟本能地靠近温暖,加入了红军。在岁月的风烟里,“娃子”们或叱咤四方,但更多人像“玉娃子”一样默默无闻。他们的姓名和面容已无从知晓,但他们的精神与贡献,如同日月经天,江河行地,永远令人敬仰。

走过百年的“玉娃子”魂归大地,但“娃子”们的精神仍将在这片土地上延续。

华西都市报-封面新闻记者 谢颖

娃子远去 精神不灭

川陕苏区将帅碑林的英烈墙上,13.8万红军英名录中,“娃子”大约有7000名。在岁月的风烟里,“娃子”们或叱咤四方,但更多人像“玉娃子”一样默默无闻。他们的姓名和面容已无从知晓,但他们的精神与贡献,如同日月经天,江河行地,永远令人敬仰。