走向五湖四海的文化印记

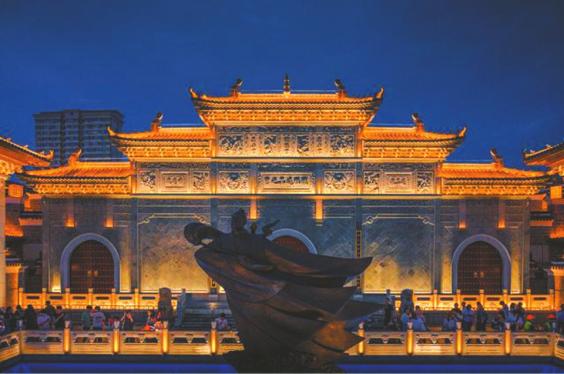

江西南昌铁柱万寿宫。

这是一个在知乎上被浏览了1500多万次的话题:“江西有什么比较牛却鲜为人知的东西?”

形形色色的答案中,有一个高赞回答:万寿宫。

万寿宫有着1600余年的历史,是江西地方文化的代表符号。它因祭祀而起,因江西移民的迁徙而盛,又随“江右商帮”的崛起而遍布五湖四海。据不完全统计,全世界共有万寿宫1400多座,其中近千座位于江西以外的地区,甚至漂洋过海“落户”新加坡、马来西亚等国。

上千座万寿宫中,位于南昌市西湖区的铁柱万寿宫最为特殊,它被称为天下万寿宫的祖庭,曾历经多次损毁与重建。

为了复活这一重要人文地标,南昌花了近十年时间,对其及周边老街进行复原重建,通过引进老字号、非遗、创意产业等优质文化业态,植入现代文旅思路,赋予其新的生命。

如今,在铁柱万寿宫附近,有现代都市的繁华,有街巷里的烟火人间,有历史深处吹来的国潮风,千年传奇正在续写新的故事。

夜色之下,大殿巍峨庄重,在灯火光晕的勾勒下显得更加古朴恢宏。高大的门楣书有“铁柱宫”三字,往下依次可见景德观、延真观、铁柱延真之宫等名号,均为历代皇帝御封,足以凸显其万寿宫祖庭的历史地位。

在一千余年漫长岁月中,铁柱万寿宫历经多次损毁、重建,如今已成为南昌万寿宫历史文化街区的核心景点,吸引了全国各地的游客。

万寿宫自诞生的第一天起,就与当地民众的生活紧密相连。

江西历史上水患频发,民众多受其害。相传西晋时期,道教净明派祖师许逊真君带领弟子治平水患,为此,江西人世代奉其为“福主”。西晋永嘉年间,为纪念许真君,南昌民众始建铁柱万寿宫,初名旌阳祠。

这里自此成为海内外万寿宫的祖庭。

“万寿宫因民众祭祀许逊而起,因朝廷对许真君功德的尊崇而兴,因江西移民的迁徙而盛,尤其是随‘江右商帮’遍布五湖四海。”南昌万寿宫历史文化街区首席文化顾问梅联华长期致力于研究江西民俗,对万寿宫文化如数家珍。

古人以西为右,历代诗词文赋遂多以“江右”指代江西。商帮,则是指以乡土亲缘为纽带,拥有会馆办事机构和标志性建筑的商业集团。“江右商帮”在唐宋时期就已出现,元末明初开始兴起,至明清时期渐趋辉煌,成为中国十大商帮之一。

走进“江西南昌总商会旧址”可以看到,店内道教元素、南昌民俗以及万寿祈福等类别的文创产品琳琅满目。旧址入口处摆放着一艘风帆上写有“江右商帮”字样的木船,生动呈现了当时江西商人四海为家的状态。

当年,“江右商帮”挟小本,收微货,以人数众多、积极活跃、不避艰险著称。明清时期,漂泊在外的江西商人具备一定财力后,纷纷在当地修建万寿宫,以此联谊乡情、交流议事、团结互助。这些万寿宫常被称为“江西会馆”,有人因此形象地说“走进万寿宫,一步入江西”。

作家沈从文曾形容江西商人“一个包袱一把伞,跑到湖南当老板”,在他的家乡湖南凤凰古城,江西商人于乾隆年间修建的万寿宫至今仍是一个著名旅游景点;

四川省成都市龙泉驿区万寿宫距今已有270年的历史,由江西籍客家人修建,是全国重点文物保护单位,其旁边有一条巷子就叫“江西巷”;

云南曲靖市会泽县的万寿宫,建筑气势恢宏,占地面积7000余平方米,当地人称其为江西庙;

……

遍布各地的万寿宫还是近代许多历史瞬间的见证者,让人得以触摸更为真实的中国。1912年10月,孙中山受时任江西都督李烈钧之邀,来到南昌,并在铁柱万寿宫发表了精彩演讲;1927年9月9日,由卢德铭担任总指挥的秋收起义部队到达九江修水渣津,其总指挥部便设于此地的万寿宫。

时光更迭,历史的洪流在沧桑中曲折延续。对今天的许多江西人而言,万寿宫三个字是一种情结,牵系着当年号称“无赣不成商”的辉煌篇章,饱含着对江西美好未来的殷殷期盼。

留存城市记忆

一座万寿宫,千载豫章史。

在我国,一些民间信仰场所的周边往往是商贾聚集和文化交流之地,可以反映一座城市的历史演变、商业发展、传统民俗和市井文化,具有巨大的历史文化价值,铁柱万寿宫也是如此。

“广润门、惠民门皆临章江,百货运转经省会者,皆由此屯发,故贾帆栉比肩摩,城内市肆之繁丽者……”据《南昌县志》描述,铁柱万寿宫周边水陆亨通,货运发达,形成著名的万寿宫商圈,很长一段时期都是南昌城内重要的商业地标。

然而,进入20世纪90年代,随着城市化进程的加快和新商圈的涌现,万寿宫一带商业环境逐渐衰落,成为典型的棚户区,文化底蕴也面临被磨灭的风险。

在一些有识之士多方奔走呼吁下,约十年前,南昌市决定修复铁柱万寿宫,打造万寿宫历史文化街区。

南昌市西湖区区长杨燊认为,在保护历史文化的同时,给当代人一个看得见、走得进、坐得下来的整体空间,让人们在感受历史故事的同时,演绎自己的生活故事,历史街区只有如此才能保持生命力。

走进重建后的铁柱万寿宫,大殿右侧一块被玻璃笼罩的遗址层映入眼帘,从中可以清晰地看到明代、清代、民国时期的遗址地层,留给人们对万寿宫建设、毁灭又重建的无尽遐想。

江西省文物考古专家对万寿宫遗址进行考古挖掘时,不仅发现了不同时代的建筑基址,还发掘了一批与万寿宫相关的“老物件”,部分物品现被陈列在大殿内供游客参观。大殿之外,从泥土中挖掘出的两尊石狮子守护两侧,从其被风化和损毁的外表,可以看到历史留下的痕迹。

街巷两旁,100余栋青灰色赣派历史风貌建筑在晚霞的映衬下散发着独特韵味。对于现代人而言,万寿宫历史文化街区如同一座没有围墙的博物馆。它的存在,让老南昌的城市记忆有了载体,百姓生活的故事有了见证。

漫步于石板街道,人们探寻着翠花街、箩巷、醋巷、广润门街、合同巷等“三街五巷”的老城故事。若是从空中俯瞰,这里更有一番别样景致,每一条街巷都相互连通,人间世事仿佛也在街巷中变迁游走。

重生后的万寿宫历史文化街区,成了名副其实的“南昌会客厅”和“网红打卡地”,市民、游客品着美食边说边笑,与商家的吆喝声、招呼声汇成一片,整条街上充满了浓郁的烟火气,似乎每个人都能在这里找到拨动心弦的元素。

“一片历史文化街区,就是一座城市的缩影。”南昌市西湖区区委书记陶亿国认为,万寿宫历史文化街区以保护历史风貌为先,有机融入现代社会经济发展,不仅成为南昌文化的体验地,还是商旅融合区、青年创业场,有力地促进了南昌城市形象和品质的提升。

非遗文化传承匠心

走过喧闹的合同巷,推开一扇朱红色的大门,踏进非遗匠心馆,仿佛进入了南昌传统手工艺的天地,整个人瞬间被静谧闲适的氛围感包围,耳畔也清静了下来。

赣发绣、万家绘染布画、豫章刻瓷、南昌鱼拓……进驻匠心馆的非遗店铺在展示和销售的基础上,专门设置了体验区,让游客可以学习、体验南昌当地九种不同的非遗技法,近距离感受匠心的坚守与执着。

青丝入绣,随指逐针留百年。游客杨清经现场教学老师指导,以绣针为笔,以发丝为墨,只半小时的工夫,就在团扇扇面上绣出一个少女的轮廓。

“体验非遗技法,不仅是一种乐趣,还可以修心,用自己的头发做绣线,就更加有意义了。”杨清认为,传统文化有一种让人安静的力量,这是现代快节奏社会的稀缺品。

赣发绣是民间刺绣的一个分支,已有五百多年的历史。这门技艺以发丝为线,在布织物上进行刺绣。以发做绣,千年不腐,被誉为“东方一绝”。“来体验赣发绣的人群中‘90后’‘00后’年轻人占比最大,他们对非遗文化充满好奇心,渴望参与并投入其中。”赣发绣非遗传人陶永红的学徒万晔说。

2022年,南昌万寿宫历史文化街区入选全国首批“非遗旅游街区”。“文化,是一座街区的灵魂。”西湖区委宣传部部长郭小玲认为,这些非遗文化承载着南昌厚重的历史文化底蕴,是世世代代南昌人民生活的印记写照,通过沉浸式的非遗文化体验形式,可以让市民游客看非遗、学非遗、玩非遗、购非遗,激励各类非遗项目的传承,从而实现社会效益和经济效益双丰收。

走过赣发绣柜台,便来到了万家布画非遗店铺。店铺墙壁上挂满了人物、花鸟等作品,那些跃然“布”上的画作栩栩如生。落地挂衣架上是各式男装、女装,这些服装的共同点是都用了手工画进行装饰。

与扎染或传统绘画不同,绘染布画是手工用染料在纺织品上直接描画各种花纹。由于历史原因,绘染布画这一明朝宫廷技艺流入民间,第三代传人万阳智解决了染料盲洇、绘染载体平滑度差和运笔不流畅的问题,最终形成“万家绘染布画”风格。

万家布画非遗传承人李冬妮致力于将衣服、扎染、绘画三者相结合,设计出既有扎染图案又有手工绘画图案的服饰,期望有一天人们可以把画“穿”在身上,将非遗文化融入现代人的日常生活。

“一些非遗存在‘重展示、轻经营’的问题。要想活下来,必须走进百姓生活。”李冬妮说,非遗产品因其“手工慢活”的特点,价格普遍不低,动辄数千元,普通消费者难以承受,通常是看的人多、买的人少。她希望有越来越多的人参与非遗产品体验创作,寻找艺术与生活的公约数,让非遗回归民间,融入生活。 文图均据新华社