锦城花木:草树云山如锦绣(上)

成都望江楼俯瞰。图据成都望江楼公园官网

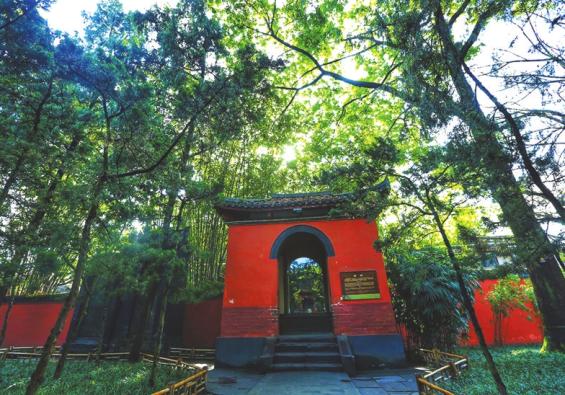

成都武侯祠。图据成都武侯祠博物馆官网

成都武侯祠一景。图据成都武侯祠博物馆官网

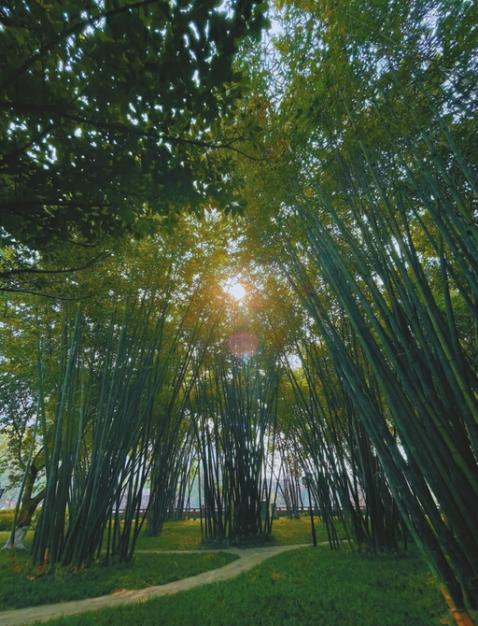

成都望江楼公园竹林美景。图据成都望江楼公园官网

□许永强

成都土地肥沃,温润宜人,适合多种花木生长。早在蜀汉时期,成都就绿树成荫,繁花似锦,风景如画,即使是万木凋零的冬天,依然“季冬树木苍”。到了唐宋,成都的绿化树种更加丰富。街道江堤遍种花木,枝繁叶茂,娇莺啼鸣,从浣花溪到合江亭游人云集,犹如一幅长轴画卷,极大美化了城市人居环境,为市民提供了游江览胜的佳处,形成特有的游乐文化。正如李白所言:“九天开出一成都,万户千门入画图。草树云山如锦绣,秦川得及此间无。”千百年来,成都这座城市的秀丽风景让诗人吟咏不已。

据《成都志》载:蜀多竹,有观音竹、慈竹、斑竹、白甲竹等。如今仅望江楼公园内就有500多种竹,而历代文人歌咏成都竹子的作品俯拾即是:

杜甫的“江深竹静两三家”是竹子营造的静谧;“相近竹参差,相过人不知”是竹子的茂密;“喧然名都会,吹箫间笙簧”更是写出了成都这座城市在竹制乐器的演奏中呈现出人声鼎沸、歌舞升平的景象。陆游的“茂竹青入檐,幽花红出草”,体现的是绿竹与红花的和谐之美;“莺花又作新年梦,丝竹常闻静夜声”,展现着动与静之间流年的变换;“青羊宫中竹暗天”,青羊宫中大片的竹林,构成了一幅清凉景象;而“青羊道士竹为家,也种玄都观里花”与刘禹锡玄都观桃花的掌故遥相呼应。吕大防的“拿舟直入修篁里,坐听风湍澈骨清”尽显诗人悠闲雅致、亲近自然的隐士情怀。

杜甫酷爱竹,曾直言不讳地说“我生性放诞,雅欲逃自然。嗜酒爱风竹,卜居必林泉”“平生憩息地,必种数竿竹”。在成都浣花溪旁草堂居住时,杜甫特地到朋友那里觅绵竹栽种,写下“幸分苍翠拂波涛”的诗句,希望可以让翠竹拂拭流水的波涛。时间一长,诸多绵竹环绕草堂,竹与荷相互映衬“有竹一顷馀”,“风含翠篠娟娟净,雨裛红蕖冉冉香”,美不胜收。

竹在成都锦江畔、宅第旁、园林和寺观中,广泛种植,成为寻常人家的荫屋之木。范成大在《吴船录》中记述成都郊外“家家有流水修竹,浓翠欲滴”,说“贪看修竹忘归路,不管人间日暮寒”(范成大《绿萼梅》)。杜甫有位邻居为了隐居,提前告退后特意“青钱买野竹”来颐养天年。竹不仅可以在夏季提供一片清凉,冬季抵御寒风,在生活中用处也极大,可以筑篱笆、串竹帘、编竹篮,甚至可以造桥。杜甫在《聊题短作简李公》中就写下“伐竹为桥结构同,褰裳不涉往来通”。竹已经成为艺术和生活的风景线,深深嵌在成都的人文生活中。

据宋祁《益部方物略记》载,唐宋时期,成都广为种植楠木和桤木。草堂附近有一棵“故老相传二百年”的老楠木,像一把青色的大伞,屹立在浣花溪畔,这令讲究生活情趣的杜甫欣喜不已,他在楠树旁开药圃、建草亭,并经常在树荫下休息,似睡非睡间还能听到树叶在微风吹拂下发出的悦耳声音:“楠树色冥冥,江边一盖青。近根开药圃,接叶制茅亭。”更有意思的是“寻常绝醉困,卧此片时醒”,就算酒醉后特别困倦,在树下卧上片刻即可清醒。后来,楠树不幸被狂风吹倒,连根拔出。杜甫专门做了《楠树为风雨所拔叹》以悼之:“我有新诗何处吟,草堂自此无颜色”,惋惜之情溢于言表。

郫县(今成都郫都区)犀浦蘧仙观有四株古楠木,“皆千岁也”。范成大特地写了一首《寄题郫县蘧仙观四楠》,用“敢请丹光来万里,为扶云峤驾飞鸿”描写楠木的风姿。陆游曾在犀浦国宁村国宁寺,留下一篇著名散文《犀浦国宁观古楠记》,详细记述了该寺古楠的葳蕤荣茂:“枝扰云汉,声挟风雨,根入地不知几百尺,而荫之所庇车且百辆……”新繁隆道观也有两株古楠,宋人蒲咸临《新繁古楠木记》说此二古楠在玉帝殿庭中,“分列左右,如辅如弼。”宋庆历五年(1045年),当时的成都知府蒋堂在成都种下楠木两千株,并将此事写在《清阴馆种楠》中:“手植楩楠二千树,时当庆历五年春。还期莫道空归去,留得清阴与后人。”

桤木,又名水冬瓜,成都的田垄河岸随处可见,主要供薪柴用,嫩叶可以代茶。杜甫的《觅桤栽诗》:“叶与竹类,致理如栢,以状得名,亭亭修直。”苏轼在《题杜子美桤木诗后》中这么介绍桤木:“蜀中多桤木,读如欹仄之欹,散材也……”北宋严有翼在《艺苑雌黄》中也云“蜀人以桤为薪,三年可烧。”当年杜甫在修建草堂时,写下《凭何十一少府邕觅桤木栽》:“草堂堑西无树林,非子谁复见幽

心。饱闻桤木三年大,与致溪边十亩阴。”草堂建好后,他又细致地描绘了高大的桤木遮住阳光,和风吹树叶好像在吟咏,修长的笼竹萦绕着烟雾,梢头还滴着露珠的画面:“桤林碍日吟风叶,笼竹和烟滴露梢”。

无独有偶,后来的王安石也在《偿薛肇明秀才桤木》中写道:“濯锦江边木有桤,小园封植伫华滋。”苏东坡也屡次在诗中提到桤木,如《次王介甫韵诗》中“斫竹穿花破绿苔,小诗端为觅桤栽”。又在《送戴蒙赴成都玉局观将老诗》中云:“芋魁径尺谁能尽?桤木三年已足烧”他的《木山诗》中也说“二顷良田不难买,三年桤木行可槱”。

成都的寺观祠庙,常种植松柏,环境清幽。陆游曾记“予在成都,偶以事至犀浦,过松林甚茂”。

最著名的柏树非武侯祠的古柏莫属。赵抃《成都古今记》说“先主庙西院即武侯庙,庙前双大柏,古峭可爱,人云诸葛手植。”不论杜甫在《蜀相》“丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森”对柏树的勾勒,还是在《古柏行》中“孔明庙前有老柏,柯如青铜根如石。霜皮溜雨四十围,黛色参天二千尺”对柏树的生动描写,甚至离开成都之后在《夔州歌十绝句》里“武侯祠堂不可忘,中有松柏参天长。干戈满地客愁破,

云日如火炎天凉”流露出对柏树依依不舍的怀念之情。在杜甫心中,武侯祠的古柏总是寄托着他对古人的哀思,意义非凡。

除了杜甫,武侯祠的松柏也经常出现在其他诗人笔下,成为一道独特的风景。李商隐曾写过“蜀相阶前柏,龙蛇捧閟宫。阴成外江畔,老向惠陵东”;雍陶则发出“密叶四时同一色,高枝千岁对孤峰。此中疑有精灵在,为见盘根似卧龙”的感慨。

成都文殊院中的古柏也几经风雨,苍翠依然。苏辙曾作《文殊院古柏》:“曾看大柏孔明祠,行尽天涯未见之。此树便当称子行,他山只可作孙枝。栋梁知是谁家用,舟楫唯应海水宜。日莫飞鸦集无数,青田老鹤未曾知。”足可文殊院古柏可媲美武侯祠柏树。

唐宋时期,成都的道路旁和驿舍周围随处可见松树。如果说陆游在《寓驿舍》诗中“遶庭数竹饶新笋,解带量松长旧围”写的松树尚未比人腰身粗,那在《龙挂》中“山摧江溢路不通,连根拔出千尺松”的松树就已经是个庞然大物了!杜甫居住在草堂时,就颇费心思地栽种了四棵松树:“四松初移时,大抵三尺强。别来忽三载,离立如人长。会看根不拔,莫计枝凋伤。……所插小藩篱,本亦有堤防。”离开成都后,他还“尚念四小松,蔓草易拘缠”。当再回到草堂,首先看到的是“入门四松在,步屟万竹疏”。诗人对松的喜爱之情溢于笔端。

柳树是唐宋时期成都城区和街道的主要绿化树。在道旁水边,尤其是在西郊锦江两岸,随眼望去,“市桥官柳细,江路野梅香”(杜甫《西郊》),而在苏轼眼里,“拾遗被酒行歌处,野梅官柳西郊路”,枝枝细柳、阵阵飘香的野梅和行人的身影交织在一起,构成了一幅美丽的图景。

柳树是春天的使者。初春时分,“大城少城柳已青”(陆游《成都书事二首》其二)。在春雨滋润下,“云敷牧野耕桑雨,柳拂旗亭市井烟”(薛田《成都书事百韵》)。盛春时节,花朵次第开放,“烟柳不遮楼角断,风花时傍马头飞”(陆游《成都书事二首》其一)。到了夜晚,则是一派“柳堤夜月珠帘捲,花市春风绣幕褰”(薛田《成都书事百韵》)的景象。也许是因为柳树多种植在河边,再加上成都空气湿度大,在诗人笔下柳树别有一番风味:“独咏沧浪古岸边,牵风柳带绿凝烟”(李新《锦江思》)“晓出锦江边,长桥柳带烟”(陆游《晓过万里桥》)。依依拂水的柳树常与水面蒸腾的雾气构成一幅“柳带烟”的迷茫、飘渺美景。