- ·美国学者延安见闻首次出版 被誉“新发现的《红星照耀中国》”

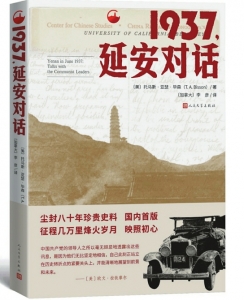

- ·打捞民间智慧 彰显市井幽默 歇后语漫画《皮笑肉也笑》出版

扫一扫

下载封面新闻APP

体验更多精彩

美国学者延安见闻首次出版 被誉“新发现的《红星照耀中国》”

托马斯·亚瑟·毕森。

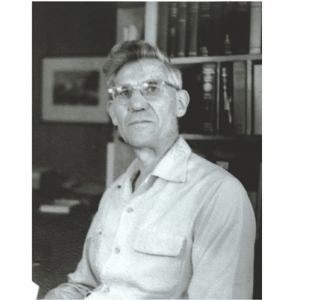

《1937,延安对话》

《红星照耀中国》自1937年出版后产生了巨大而深远的影响,在全世界以近二十种文字翻译出版。2016年6月,人民文学出版社以《红星照耀中国》为正式书名,出版了董乐山的译本。这部经典著作被多次印刷,印刷总数已超1100万册。近日,人民文学出版社引进推出一本主题为《1937,延安对话》的书,并举行“征程万里见证初心”的新书发布会。与会专家学者高度评价本书的历史价值和现实意义,认为“这是一份内涵丰富、极为珍贵的党史资料”。中国出版集团有限公司党组成员李岩说:“这是我党在延安时期革命实践和思想理论的重要见证,是一部新发现的《红星照耀中国》。”

作者1937年赴延安

采访毛泽东周恩来朱德

《1937,延安对话》的作者托马斯·亚瑟·毕森,是上世纪30年代美国著名的亚洲问题研究专家,担任过美国政府的东亚政治经济顾问。曾于1924年至1928年期间来到中国,先后在安徽省怀远县一所中学以及燕京大学执教。

1937年7月卢沟桥事变前夕,在斯诺的帮助下,毕森与汉学家欧文·拉铁摩尔以及其他几位美国同行一起,悄悄奔赴延安。在一路艰辛中,毕森亲眼见证了当年中国社会的动荡现实与革命圣地的烽火岁月,并在历经坎坷抵达延安后采访了毛泽东、周恩来、朱德等红军领袖。他将这些见闻与采访用铅笔写在两个笔记本上,在真实记录了延安时期中国共产党人的初心、理想和奋斗实践的同时,也为中国乃至世界了解中国共产党以及了解中国共产党为民族复兴所作的艰苦努力,开阔了视野,解开了谜团。

在延安短短几天的访问,毕森一行被中国工农红军和共产党人的精神魅力和坚定信念所折服,发自内心地认为这是一个能带领中国走向光明未来的领袖集体。毕森和朋友们真实记录了当时的心情和判断。比如毕森在笔记上写道:“延安有这样一群人,他们的胸中,充满了高尚的道德情操。在那个环境里,个人私欲必须向崇高的理念折腰。为了共同的事业,人人平等,官兵一致,齐心协力,顽强奋斗,大家分享着这种精神追求所带来的充实感……我们不难理解,为什么毛泽东会顽强不屈地奋斗着、坚持着,要把这种精神推广到整个中国。”

1973年出过英文版

除了文字还有大量珍贵照片

除了文字记录之外,毕森一行人还拍摄了大量珍贵的照片,有从西安到延安的沿途景象,有延安根据地的日常生活,尤其难得的是捕捉到许多正值盛年的中国共产党领袖的风采。书中这些珍贵的笔记和照片,不仅呈现了早期中国共产党人的容貌风采、精神信念和理想光芒,更是从一位西方学者客观和切实的角度,证明了中国共产党的使命初心。

毕森一行从延安返回之后仅五天,卢沟桥事变爆发,中国全面抗战开始。之后不久,毕森回到美国。

作者毕森到访延安80多年以来,这些笔记和照片仅于1973年由加州大学伯克利分校出版过英文版。但是英文版在美国出版之后,未引起大的关注。一直到2019年1月,旅居加拿大的华人作家、也是本书的译者李彦,写了一篇讲述毕森生平的散文“校园里那株美洲蕾”,投稿到《当代》杂志。文中提到毕森到访延安的《延安笔记》一事,引起编辑的注意,开始按图索骥寻找在国内出版这本书的渠道和方式,寻找到这本从未在国内出版的珍贵史料,最终促成这部作品的中文版在中国出版。

封面新闻记者张杰