川大教授周裕锴:

注解《石门文字禅》是个“良心工程”

周裕锴在家中书房。

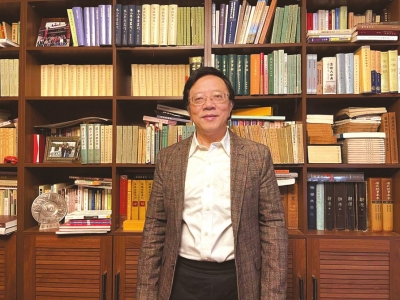

《石门文字禅校注》倾注周裕锴20年心血。

周裕锴的著作(部分)。

2016年完成初稿后,《石门文字禅校注》作为国家社科基金的项目参与评审,得评优。但是周裕锴以出精品的标准要求自己,一直修改。直到2021年夏,这套250万字的《石门文字禅校注》才由上海古籍出版社正式出版。

做学问像破案一样快乐

初稿被评优,但周裕锴不急着出版。他觉得里面还有不少问题,就不断修改,又修改了一年。稿子交给学术水平比较高的上海古籍出版社以后,跟责任编辑联系上,还在不断修改。这本书还没有出版之前,在学术界评价都比较高,所以出版社对这部书很重视。2019年底,责编把清样寄来。疫情期间,哪儿也去不了,周裕锴就一直在看清样,A4纸4500多页,竖排,一行一行看。又改了半年多。一直到2020年上半年都还在改。“其实早交稿也可以,也能够对付过去,但是对不起自己良心。所以我说,这个事是良心工程。国家给我们资助,还是要出精品。这是一个学者最基本的责任感。”

过程曲折而艰苦,但是周裕锴依然觉得乐在其中。“做学问中发现个新的什么,就像破案一样快乐——人家没有解决的问题,你解决了,心里面真的很舒服,这就是学者的乐趣。而且,注解《石门文字禅》,也是作为一个中国学者,跟两三个世纪以前曾经注解这本书的日本学者廓门贯彻之间有一个对话。在这个对话中,我不能输。”

对禅学研究有一定的引路之功

能完成校注《石门文字禅》,跟周裕锴在唐宋文学研究,尤其是苏轼研究、禅宗文献、文学、语言等方面的研究有深厚的积累分不开。尤其是自上世纪90年代至今,他出版了10余部禅学研究相关专著,对新时期以来的禅学研究有一定的引路之功。如《禅宗语言》《中国禅宗与诗歌》《文字禅与宋代诗学》等著作,在学术界得到广泛认可。

在周裕锴看来,禅学对宋代以来哲学思潮的影响,乃至士人人格修养的养成有重要意义,这种影响甚至持续到当代。“我们常将‘儒、释、道’并提,三家相互融合,甚至某些概念你我不分。也几乎可以说,其中的佛学思想,多数指的便是禅宗思想。例如南宋陆九渊开创‘心学’,讲求‘心即理’,曾说过:‘宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。’虽然他自称是‘因读《孟子》而自得之于心’,但他和禅学主张的向自我的内心探索也有很明显的承继关系。”

一位研究文学的学者,对禅学研究用力如此深,在周裕锴那里显得非常自然,“禅宗观照世界的独特方式对北宋后期诗人观察认识世界的审美眼光颇有启发,宋代诗人在禅宗哲学的背景下产生了若干全新的诗学概念和艺术观念,例如由‘六根互通’转化为‘出位之思’,进而从‘法眼’与‘诗眼’相通的角度揭示了北宋后期诗学的重要特色。在禅学深刻影响的宋代,以禅喻诗也成为一种风气。”如果说研究宋代文学,绕不开对禅宗的研究,那么研究元代文学,也是如此。周裕锴最近和几位青年教师在撰写《宋元佛教文学史》,发现诗僧在元代也很普遍,因为元代有段时间没有科举,很多读书人出家,元代诗僧文化水平比较高,留下不少别集,语录里也充满诗的语言。

对话

学者要辨名析理,把艺术得失言传出来

封面新闻:在你看来,惠洪是怎样的一个人物?

周裕锴:

惠洪是一个奇才,其著述范围之广,在两宋禅林中可称第一,后世僧人也罕有其匹。惠洪的一生非常坎坷,14岁父母双亡,迫不得已出家。本来他可以去当儒生参加科举考试,但是家里没有钱,只有出家了。惠洪爱好写诗,他跟黄庭坚有往来。虽然出家,但是他这个人性格更像苏东坡,说话没有遮拦,容易得罪人,一生一共4次进监狱,两次遭到流放。有一次是流放到海南岛。

封面新闻:流放到海南岛?那他跟苏东坡有过交集吗?

周裕锴:

惠洪年轻的时候,在京城里面当和尚,当时正好苏轼也在京城任翰林学士承旨。但是当时苏东坡地位很高,两人不大可能直接交往过。等到惠洪被流放海南岛的时候,苏东坡已经离开海南岛11年了。但是苏东坡当时认识的人都还在,所以惠洪就去访问那些见过苏东坡的人。黄庭坚遭贬经过长沙的时候,惠洪专门去陪伴黄庭坚将近一个月。所以我们看他现在留下的墨宝,都有一点点黄庭坚的风格。

封面新闻:禅宗作为一种思想,提倡不立文字,以心传心。惠洪的文字禅却反其道而行之。

周裕锴:

禅宗要求尽量少说话,最好不说话,要多修行。但是他反过来,他就爱说爱写。他要把自己对生命的理解、对艺术的理解,都要写出来。有时人家叫他不要写,他偏要写。他说,我不可能一天到晚就闭着眼睛在那里打坐,终日无所事事,好像自以为得道。所以他的书的名字叫文字禅。他这个文字禅也受到一部分人的批评,尤其是传统保守的老和尚的批评。但是另一方面有很多热爱文艺的和尚特别喜欢他。所以南宋到明清,有不少和尚留下文集,其实大都是受到惠洪的影响。

我是很认可惠洪这种做法的,如果完全不说,知识就没办法传递出来。事实上,任何一种思想学说的传承,都很难通过沉默的暗示来进行,同时,任何一种思想学说的流播,也很难仅仅依靠口耳授受而传之久远。语言必须通过文字的形式记录下来,才能真正成为一种精神传统传世。

在惠洪之后,文字禅也正式流行开来,这种观念开始风行于宋、元、明、清的禅林,甚至东传到了日本。我在《禅宗语言研究入门》里提过,有学者批评日本禅宗大师铃木大拙引以自傲的禅是超语言、非逻辑的个人体验的观点,认为铃木混淆了禅和禅学的概念,作为一种功夫的禅是超语言逻辑的,但作为功夫论的禅学却不能回避语言逻辑的分析。

我觉得我们对待诗歌也是这样,个人体验、欣赏诗歌的时候,可以“如人饮水,冷暖自知”,但作为学者的任务,就是要辨名析理,要把一首诗的艺术得失言传出来。

封面新闻:作为文学教授,研究惠洪诗文集,主要是发掘其中的文学价值。那你是怎么将一个出家人的文学作品跟他的禅宗思想剥离开来呢?

周裕锴:

确实没办法完全分开。惠洪提到“眼耳鼻舌身意”,六根互用。他在感觉同时也在思考。审美时,他觉得眼睛耳朵可以打通,视觉和听觉可以打通,其实就是通感。佛教禅宗还善于以以大观小的宇宙视野方法来审美,儒家最多就是登高望远,登泰山而小天下,佛教对世界的观照却是用周遍含容,跳出自身的局限。这些对文学的影响还是很大的。

封面新闻:现在社会上关于禅宗、禅学的世俗化理解较多。从做学问的角度来看,禅宗或者禅学的要旨是什么?

周裕锴:

禅宗实际上是一种破除了偶像崇拜的佛教。在禅宗出现以前,佛教讲求的事实上是偶像崇拜,尤其在南北朝时期,佛教大量寺庙被修建,供奉佛祖是一种社会普遍现象。所谓“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”。禅宗出现之后,人们将观照世界的方式从外部转向了自我内心,摒弃掉对外在的假借和追寻,转为内在探索。正因如此,禅学自诞生起就必然一定会为中国的文学烙下深刻的印

痕。它就像一剂催化剂,让中国的哲学、文学思想从唐代的张扬绚丽、对外部世界的观察和探索,转向宋代以后的内敛温和、向内心悟道。坦白说,禅宗在此更接近心理学或者一种思想资源,而不是宗教。

封面新闻记者

张杰徐语杨实习生李心月