颜真卿的血色文稿

颜真卿像

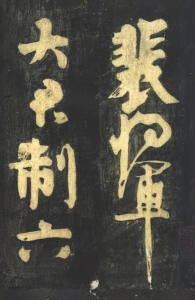

《裴将军诗帖》(局部),唐,颜真卿(南宋刻)。

(四)□祝勇

在初唐时代,视界的突然打开,物质生活的丰富,却无法掩盖思想领域的苍白与贫乏。那时,唐诗里已经有了“春江潮水连海平,海上明月共潮生”的幽美邈远,散文里已经有了“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的奇幻光泽,但李白、杜甫、李贺、杜牧还没有出生,唐诗的崛起还看不出任何预兆。至于思想界,尽管从张说到张九龄,都曾经有过恢复思想与社会秩序的努力,但“在八世纪中叶发生了‘惊破霓裳羽衣曲’的一幕,直到这一幕落下帷幕,甚至到这个世纪结束,主流的知识与思想世界还是没有找到拯救社会的药方”。

心里守着一个完美的标准

直到“安史之乱”后,这一课才被补上,仿佛在炼石,去补那被捅漏的苍天。这时思想界最重要的选手,就是位列“唐宋八大家”之首的韩愈。在《原道》中,韩愈老师讲道:“博爱之谓仁,行而宜之之谓义,由是而之焉之谓道,足乎己而无待于外之谓德。”他试图为这个充满了世俗享乐的世界找回丢失已久的“道”,“希望在这种超越性的‘道’的基石上重建知识、思想与信仰的秩序”。这倒有点像20世纪90年代中国知识界爆发的“人文精神大讨论”。

在这个世界里,欲望、自由、世俗快乐,理当受到尊重,但它们并不能没有边界。自由的最佳境界,孔子早就界定过:“从心所欲不逾矩”。人可以“从心所欲”,但人性需要管束,像安禄山这样为了一己私欲而置民于水火,更不能袖手旁观。“礼崩乐坏”时刻,拯救世界的武器,是“道”,是仁、义、道、德,“以之为人,则爱而公;以之为心,则和而平;以之为天下国家,无所处而不当”。孔子说:“朝闻道,夕死可矣。”可见“道”在孔子心中的神圣价值。当然,“道”也可以发展成假道学,高调的、空洞的理想主义也同样荼毒生灵,不过那都是后来的事了,此处不提。

颜真卿用自己的实际行动告诉安禄山,他是一个认死理的人,这个理,就是孔子所说的“道”。道是天,道是地,道是他的命。他的死理、他的原则、他的理想,从不标价出售。他和安禄山不在一个世界里,彼此间“语言不通”。他信仰的“道”,安禄山花多少钱也买不来。在“道”面前,安禄山的钱一文不值。

表面上,颜真卿的唐代“楷书”是唐代法度的代表,“颜柳欧赵”楷书四家,颜真卿排第一,他的一笔一画,被一代代中国人临摹至今,那是“矩”;实际上,他更为当时的士人提供了精神的范本,那就是“道”。

置身这不完美的人间,心里守着一个完美的标准,并一笔一画地把它写出来,这,就是颜真卿了。范文澜在《中国通史》中说:“盛唐的颜真卿,才是唐朝新书体的创造者。”他的楷书,如北京故宫博物院藏传为颜真卿书的《竹山堂连句》册,结体宽舒伟岸,有丈夫气;用笔丰肥古劲,有力量感。

“向死而生”的人生答卷

关于字的肥瘦,笔者在《永和九年的那场醉》里提到过。颜字的肥,有唐玄宗的提倡,也有老师张旭的影子,但颜真卿的楷书,庄严正大,肥而不腻,一扫虞世南、褚遂良如“美女婵娟,不胜罗绮”的娟媚之习,一看就是大唐的气度。有颜真卿出现,大唐美学才真正得以完成。对此,李泽厚先生在《美的历程》中有精辟论述:

如果说,以李白、张旭等人为代表的“盛唐”,是对旧的社会规范和美学标准的冲决和突破,其艺术特征是内容溢出形式,不受形式的任何束缚拘限,是一种还没有确定形式、无可模仿的天才抒发。那么,以杜甫、颜真卿等人为代表的“盛唐”,则恰恰是对新的艺术规范、美学标准的确立和建立,其特征是讲求形式,要求形式与内容的严格结合和统一,以树立可供学习和仿效的格式和范本。

如果说,前者更突出反映新兴世俗地主知识分子的“破旧”“冲决形式”;那么,后者突出的则是他们的“立新”“建立形式”。“江山代有才人出,各领风骚数百年”,杜诗、颜字,加上韩愈的文章,却不止领了数百年的风骚,它们几乎为千年的后期封建社会奠定了标准,树立了楷模,形成为正统。他们对后代社会的密切关系和影响,比前者(李白、张旭)远为巨大。杜诗、颜字、韩文是影响深远,至今犹然的艺术规范。这如同魏晋时期曹植的诗、二王的字以及由汉赋变来的骈文,成为前期封建社会的楷模典范,作为正统,一直影响到北宋一样。

颜真卿的“道德观”,是这个家族一代代传承下来的,在“胎教”时代,就内植于他的血液里了。颜氏一族不是一般的家族,它的一世祖是孔子的弟子颜回,所以他们一向以儒家思想的正统传人自居。颜氏十三世祖是南北朝时期著名文学家和教育家颜之推,他的《颜氏家训》,被称为中华民族历史上第一部内容丰富、体系宏大的家训,无疑是颜真卿家族的精神传家宝。颜氏一代代子孙谨记着《颜氏家训》教诲,成就了他们在操守与才学方面的惊世表现。

因此,一纸《祭侄文稿》,是颜氏家族的集体创作,也是“道”的信奉者的集体创作。他们借颜真卿的手完成了这一纸宣言。王羲之写《兰亭序》,得益于东晋永和九年(公元353年)的那顿大酒,让他以空净华美的语言,叩问生命和宇宙的奥秘;苏东坡写《寒食帖》,是因为北宋元丰五年(公元1082年)寒食节的苦雨,让他感到彻骨的寒凉,他以一纸诗帖,表达他独立天地间、身陷“无物之阵”的那份孤独与空茫。《祭侄文稿》则是颜真卿“向死而生”的人生答卷,它的最终完成,是颜家老小三十余口用生命换来的。

用行书写就充满“怒色”

从书法上看,《祭侄文稿》简直是一个异数。《祭侄文稿》用行书写成,与颜真卿追求的那种均匀方正、平衡协调之美截然不同。颜真卿在楷书里表现出的那种正襟危坐、端庄严谨的气质不见了,好像他头没梳、胡子没刮,一脸怒色毫不掩饰。

颜真卿的行书,在北京故宫博物院可见《争座位帖》宋拓本,此帖与《祭侄文稿》《祭伯父文稿》并称“颜氏三稿”,它是颜真卿在代宗广德二年(公元764年)十一月致定襄王郭英义的信件稿本,内容是争论文武百官在朝廷宴会中的座次问题,然而郭英义为了献媚宦官鱼朝恩,在菩提寺行及兴道之会,两次把鱼朝恩排于尚书之前,抬高宦官的座次。颜真卿在信中说“乡里上齿,宗庙上爵,朝廷上位,皆有等”,其实就是要恢复庙堂的礼仪、法度与尊严。虽只是一通书札,但全篇书法姿态飞扬,在圆劲激越的笔势与文辞中透射出他刚劲耿直、朴实敦厚的人格力量。

笔者最喜欢的,是《裴将军诗》(北京故宫博物院藏有纸本,浙江省博物馆藏南宋刻《忠义堂帖》拓本,颜真卿《裴将军诗》也列入了《全唐诗》第一百五十二卷)。从中虽可看出他与张旭的承继关系,但颜真卿楷书里的那种稳重圆厚的肌肉感是看得出来的。读颜真卿法书,有如观武林高手练功,时静时动,时疾时徐,顿挫中蕴含着气势。

但《祭侄文稿》就不同了,在《祭侄文稿》中,笔者看到了以前从颜字中从来不曾看到的速度感,似一支射出的响箭,直奔他选定的目标。虽然《祭侄文稿》不像明末连绵草(以傅山为代表)那样有笔势连绵不断的气势,但笔者感觉颜真卿从提蘸墨起,他的书写就没有停过。《祭侄文稿》是在极短的时间内书写完毕,一气呵成的。

《故宫的书法风流》

人民文学出版社出版