颜真卿的血色文稿(五)

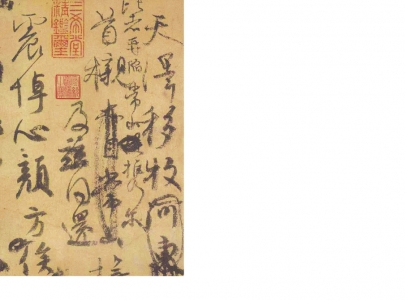

《祭侄文稿》卷(局部),颜真卿在涂改处加写了一行小字。

颜真卿像

与《祭侄文稿》同为“天下三大行书”之一的苏东坡《寒食帖》。

□祝勇

《祭侄文稿》是一篇椎心泣血的文稿,文字包含着一些极度悲痛的东西,假如我们的知觉系统还没有变得迟钝,那么它的字字句句,都会刺痛我们的心脏。时过境迁之后,即使我面对的是《祭侄文稿》的复制品,却依然可以被它带回到当年的书写现场,通过对书写痕迹的辨识,“复盘”当时的书写过程。

七次蘸墨

包含雷霆般的力道

我们可以看见,《祭侄文稿》全篇全文近三百字,却只用了七次蘸墨。

我们数一下:

第一笔蘸墨,写下:维乾元元年,岁次戊戌,九月庚午朔,三日壬申,第十三叔银青光禄夫、使持节蒲州诸军事……

第二笔蘸墨,写下:蒲州刺史、上轻车都尉、丹杨(阳)县开国侯真卿,以清酌庶羞,祭于亡侄、赠赞善大夫季明之灵曰。惟尔挺生,夙标幼德,宗庙瑚琏,阶庭兰玉……

第三笔蘸墨,写下:每慰人心,方期戬谷。何图逆贼闲衅,称兵犯顺……

第四笔蘸墨,写下:尔父竭诚,常山作郡。余时受命,亦在平原。仁兄爱我,俾尔传言。尔既归止,爰开土门。土门既开,凶威大蹙。贼臣不救,孤城围逼……

第五笔蘸墨,写下:父陷子死,巢倾卵覆。天不悔祸,谁为荼毒。念尔遘残,百身何赎。呜呼哀哉!吾承天泽,移牧河关。泉明比者,再陷常山。携尔首榇,及兹同还。抚念……

第六笔蘸墨,写下:摧切,震悼心颜。方俟远日,卜尔幽宅……

第七笔蘸墨,写下:魂而有知,无嗟久客。呜呼哀哉!尚飨!

这是一篇椎心泣血的文稿,文字包含着一些极度悲痛的东西,假如我们的知觉系统还没有变得迟钝,那么它的字字句句,都会刺痛我们的心脏。在这种极度悲痛的驱使下,颜真卿手中的笔,几乎变成了一匹野马,在旷野上义无反顾地狂奔,所有的荆丛,所有的陷阱,全都不在乎了。他的每一次蘸墨,写下的字迹越来越长,枯笔、涂改也越来越多,以至于到了“父陷子死,巢倾卵覆”之后,他连续书写了接近六行,看得出他伤痛的心情已经不可遏制,这个段落也是整个《祭侄文稿》中书写最长的一次,虽然笔画越来越细,甚至在涂改处加写了一行小字,却包含着雷霆般的力道,虚如轻烟,实如巨山。

笔法狼藉

却有不可撼动的庄严

《祭侄文稿》里,有对青春与生命的怀悼,有对山河破碎的慨叹,有对战争狂徒的诅咒,它的情绪,是那么复杂,复杂到了不允许颜真卿去考虑他书法的“美”,而只要他内心情感的倾泻。因此他书写了中国书法史上最复杂的文本,不仅它的情感复杂,连写法都是复杂的,仔细看去,里面不仅有行书,还有楷书和草书,是一个“跨界”的文本。即使行书,也在电光石火间,展现出无穷的变化。有些笔画明显是以笔肚抹出,却无薄、扁、瘦、枯之弊,点画粗细变化悬殊,产生了干湿润燥的强烈对比效果。

今天的书法家写字,要考虑布局,考虑节奏,考虑笔法,考虑一大堆乱七八糟的东西,像一个演员,在拍摄时总要考虑自己的哪个角度最好看,总之始终在考虑自己,而不是考虑“角色”。真正杰出的书写者是不考虑别人的目光的,甚至连自己也不考虑。像苏东坡所说,“无意于佳乃佳耳”。王羲之在酒醉之后写出《兰亭序》,颜真卿在巨大的悲痛中写下《祭侄文稿》,这些书帖之所以成为传世杰作,是因为他们在书写的时候,书者是忘记了自己,也忘记“书法”这件事的。尤其是这篇《祭侄文稿》,颜真卿甚至顾不上把它们写得“漂亮”——我们看前几个字:维、乾、元、元、年……看上去并不好看,甚至都有缺点。《祭侄文稿》超出了我们对于一般法书的认知。它不优雅、不规范,甚至不整洁。

从整体上看,《祭侄文稿》更是一片狼藉。学校里老师倘若看到有学生写这样的书法,一定会呵斥他“埋汰”,勒令他重写。但面对亲人的死,颜真卿不应当是温文尔雅、文质彬彬的。我们感觉到他手在颤抖,眼在流泪。文稿的力度、速度与质感,已经超越了“书法”能够控制的范围。所以它不是“书法”,它是“超书法”——超越我们寻常意义上的书法,超越那些书房里生产出来的、优雅的、“完美”的、没有一丝破损与伤痕的书法。但它仍然是美的。用孔子名言形容它,就是“从心所欲不逾矩”——它的率性,并不掩盖书法内在的法则。

尽管文稿写得那么匆促,但它依然有章法、有节奏、有结构。它行笔的抑扬顿挫,浓淡对比中的呼吸感,以及它连天接地的垂直美学,都是魅力的来源。只不过它们全部隐在后面,就像武林高手,他的章法、招数,都是隐而不现的,已经变作了他的本能,都化解在他的每一个动作里,出神入化,变幻莫测。《祭侄文稿》看上去没有“章法”,却以气势磅礴的大结构,成就了它不可撼动的庄严。

《祭侄文稿》的美,是一种掺杂了太多复杂因素的美。在它的背后,有狂风,有疾雨,有挣扎,有眼泪,有污秽,有血腥,有在心里窝了那么久、一直吼不出去的那一声长啸。

寄情于笔

书就心底的爱与仇

颜真卿不仅仅是作为一个书法家,还是作为一个历史中的英雄、一个信仰坚定的人写下《祭侄文稿》的。书法史上有名的书法家其实都是“兼职”,都不“专业”,否则他们就沦为了技术性的抄写员——一个被他人使用的工具,而不是一个有独立思想的人。因此,假如有一个“书法史”存在,它也是和“政治史”“思想史”混在一起的。以唐朝而论,无论皇帝,还是公卿大臣,大多书法优秀,他们书写,并不是为了出“作品”,而是为了传达思想、表达情感。“天下三大行书”——王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》、苏东坡《寒食帖》,都是在某一事件的触发下写成的,都有偶发性,在偶然间,触发、调动了书写者庞大的精神和情感系统,像文学里的意识流,记录下他们的心绪流动。

颜真卿不是用笔在写,而是用心,用他的全部生命在写。他把自己的一生,托付给了他手里的笔,让积压在心头、时时翻搅的那些难言的情愫,都通过笔得到了表达。

语言的效用是有限的,越是复杂的情感,语言越是难以表达,但语言无法表达的东西,古人都交给了书法。书法要借助文字,也借助语言,但书法又是超越文字,超越语言的,书法不只是书法,书法也是绘画、是音乐、是建筑——几乎是所有艺术的总和。书法的价值是不可比拟的,在我看来(或许,在古人眼中亦如是),书法是一切艺术中核心的,也是最高级的形式,甚至于,它根本就不是什么艺术,它就是生命本身。

就此可以理解,弘一法师李叔同,最早将西方油画、钢琴、话剧等引入国内,且以擅书法、工诗词、通丹青、达音律、精金石、善演艺而驰名于世,近代文艺领域几乎无不涉足,身为中国近现代艺术史上的全能型选手、夏丏尊眼中的“翩翩之佳公子”“多才之艺人”,遁入空门之后,所有的艺术活动都渐渐禁绝,唯有书法不肯舍弃。他的书法朴拙中见风骨,以无态备万态,将儒家的谦恭、道家的自然、释家的静穆融汇在他的笔墨中,使他的书法犹如浑金璞玉,清凉超尘,精严净妙,闲雅冲逸。连一向挑剔的鲁迅,在面对他的书法时,都忍不住惊呼:“朴拙圆满,浑若天成。得李师手书,幸甚!”他圆寂的时候,应当是不著一字的,在我看来,那才算得上真正的潇洒,真正的“空”,但他还是写了,“悲欣交集”四个字,容纳了他一生的情感。由此我们可以知道,在李叔同的心里,书法在他的心里占据着多么不可撼动的位置,最能表达他心底最复杂情感的,只有书法,在他眼里,书法是艺术中最大的艺术。

当然,只有汉字能够成就这样高级的艺术,拉丁字母不可能形成这样的艺术,这也是西方人很难读懂中国书法,进而很难读懂中国文化的原因。他们手里的笔不是笔,是他心脏、血管、神经的延伸,是他肉身的一部分,因此,他手里的笔不是死物,而是有触感,甚至有痛感的。只有手里的笔,知道书写者心底的爱与仇。

《故宫的书法风流》人民文学出版社出版