三星堆为何有丝绸?

中国丝绸博物馆副馆长来“抽丝剥茧”

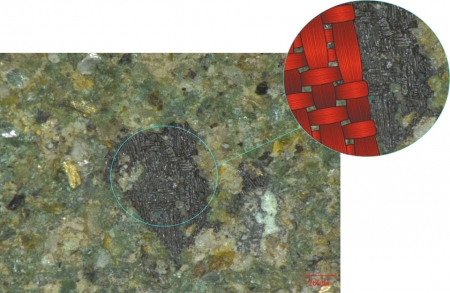

三星堆2号坑铜眼泡上的绮。

2021年,三星堆遗址祭祀区新一轮考古发掘再醒惊天下,金面具残片、鸟型金饰片、青铜神树、玉琮……这些造型别致、做工精良的文物给人以极大的视觉冲击力。此外,附着在青铜器表面的一些黑色“灰烬”更是激动人心的发现,尽管它们已经和泥土、灰尘融为一体,甚至已经矿化成土块状,但经过检测分析,其中含有大量丝素蛋白,可确定为早期丝织品。

考古工作者如何从泥土中发现丝织品?这些丝绸在三星堆出现有何意义?4月10日,成都博物馆“云想衣裳——丝绸之路服饰文化特展”热展期间,中国丝绸博物馆副馆长、纺织品文物保护国家文物局重点科研基地主任周旸带来一场题为《解密三星堆丝绸:发现及意义》的讲座,解锁深埋千年的三星堆丝绸密码。

抗原检测,在三星堆发现丝绸

现存的丝绸文物主要有两个来源,要么是传世,要么是出土。丝是桑蚕所吐的柔软光亮的长纤维,属于蛋白质,在埋藏过程中极易被降解——此前陕西汉阳陵出土的部分“裸体俑”就属这种情况。经过研究表明,“裸体俑”实则是“着衣俑”,埋藏时穿着麻布和桑蚕丝。

考古圈有个行话,对于丝绸的发掘同样适用:“湿千年,干万年,不干不湿就半年。”古蜀国时期气候湿润,在三星堆祭祀区新一轮考古发掘重启之前,尚未发现丝绸的痕迹。同时,三星堆是浅层埋藏,出土文物大多有烧灼痕迹,不利于丝绸的保存。好在三星堆祭祀坑埋藏了大量的青铜器,它们会向周围的环境释放铜离子,可以在一定程度上抑制微生物生长,为有机残留物研究者暗藏“福利”。

如何从泥土或者青铜器表面检测出丝绸的痕迹?周旸介绍,在过去十年,中国丝绸博物馆和浙江理工大学、浙江大学通力合作,研发了基于免疫学原理的丝绸微痕检测技术,这种技术在考古现场发挥出敏感、特异、便捷的优势。“我最高兴的事就是将化学与考古学交叉结合,解决了三星堆丝绸考古35年来的空白。”她自信地透露。

如今,工作人员在三星堆3至8号祭祀坑中发现大量丝绸残留物,这些样本来自青铜器表面及坑内的灰烬。同时,他们走进三星堆文物库房,对1、2号坑出土的青铜器进行排查,在青铜眼泡等13类器型、40多件器物上发现大量丝绸残留。这一结果令人振奋不已,考古实证与神话传说、史料记载相互映证,表明3000多年前的古蜀地区已经有丝绸存在。

沟通天地,在祭祀中使用丝绸

无论是成都百花潭出土的战国铜壶上的采桑图,成都老官山汉墓出土的蜀锦织机模型,还是“锦官城”“锦江”“锦里”等延续至今的称谓,都说明蜀地织锦业历史悠久,名噪一时。而三星堆作为古蜀先民创建的古蜀国都邑,祭祀坑里发现大量丝绸显得十分合理。

三星堆祭祀区新一轮考古出土大量的青铜器、象牙、玉器、金器,它们原本是存在于宗庙、神庙中的祭祀用器,由于某种原因被埋藏。埋藏过程中,丝绸或被焚烧,或包覆在青铜器表面,或被掩埋,究竟意味着什么?

周旸介绍,早期的丝绸来之不易,它的三大用途分别是祭服、尸服和常服。《礼记》中一些关于养蚕献茧、祭祀仪式的记载表明,不仅神明的祭服必须用丝绸,而且必须用“亲蚕亲缫”所得之丝制成祭服,方能体现虔诚恭敬。三星堆2号坑出土的青铜大立人身上的纹饰,或许是最早的龙袍。服饰上的四条龙,龙首上昂,龙爪紧握,这种造型的龙称为衮。《说文》记载,“衮,天子享先王”,这与青铜大立人主持祭祀的场景不谋而合。

多元一体,丝绸是个趋同要素

1986年,三星堆一醒惊天下,两个祭祀坑出土了上千件青铜器,但是受当时的考古技术限制,并没有发现丝绸的痕迹。时隔35年,三星堆此次新发现了6个祭祀坑,出土大量文物的同时,丝绸是最令人惊喜的发现,与史料、传说十分吻合。此外,考古人员还对周围进行了详细勘探,对完整认识当时的礼仪空间、宗教思想,乃至反映的宇宙观念,都提供了非常重要的考古学资料。

尽管四川是丝绸起源的重要区域之一,为何此前的考古发掘都没有发现丝绸的痕迹,未来能否出土比三星堆时期更早的丝绸?在周旸看来,如果未来扩大寻找的范围,像这次三星堆考古发掘一样,跟随考古人一起深入现场,“只要从技术、理念、信心上做好准备,四川找到比三星堆时期更早的丝绸应该指日可待”。

她希望将来若以三星堆考古为基础,复原当时“神庙”或者“祭祀区”的神祇体系、贵族构成、供奉陈设、礼仪空间的时候,千万不要忽视丝绸的存在。丝绸的发现,一定能提供更多的信息,更有利于人们理解三千年前的古蜀先民是如何表达宗教、如何思考宇宙和生死的。

周旸最后总结:“中华文明很早就形成了多元一体的宏大格局,以三星堆和金沙为代表的古蜀文明,不仅是中华文明的重要来源和组成部分,也是中华古代文明共同体中最具特色的区域文化之一。”