用笔清劲的黄庭坚:世道极颓,吾心如砥柱(二)

黄庭坚像

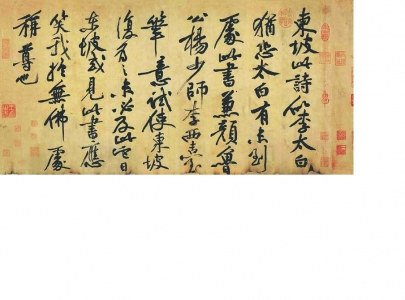

《苏轼黄州寒食诗帖卷跋》北宋黄庭坚 台北故宫博物院藏

□ 祝勇

笔者在《欧阳修的醉与醒》中讲到过宋代的“贬谪文化”,其实在宋代还存在着一种“官场文化”,或者叫“官僚文化”。有官僚,才有官僚文化。宋朝建立之初,曾经广授官职,目的是分化宰相权力,也造成了机构臃肿,冗员众多,国家财政不堪重负。此外,宋代不断扩大科举取士规模,自太宗即位至天禧三年(976年—1019年)四十多年间所取进士比整个唐代所取进士名额还多。这让有才华的寒门子弟有了上升的机会,这种重文轻武的政策,造就了“人类群星”在仁宗一朝熠熠生辉,但也使得文官队伍达到前所未有的规模。

处于盘根错节的变革时代

大大小小的权力有着强大的吸引力,把相当多饱读诗书、深知春秋大义的官员吸附过来。权力的“糖衣炮弹”,一点点蚕食着他们的理想,强化着他们的利益,从而形成一个人多势众的、雷打不动的利益阶层,谁想打破他们的利益,他们都会发起集团攻击,而且有人“递刀”,有人“杀人”,有人“站岗放哨”,绝对是一支训练有素、配合默契的精锐部队。或者说,是一个盘根错节、纵横连动的“黑社会”。

这足以让所有激情的、浪漫的、理想主义的社会梦想打水漂。

当年宋仁宗任用范仲淹做谏官,范仲淹上疏的第一条就是裁抑冗滥,为官场“瘦身”;他还上疏《百官图》,矛头直指任人唯亲的宰相吕夷简。他发起“庆历新政”,矛头所指,就是职业型官僚。

但他反而被扣上了“朋党”的帽子,他的新政也随之夭折。宋神宗即位时虽只有十九岁,却意气风发、斗志昂扬,改革的负责感、使命感不可遏制,更何况,在他的时代,有一个王安石横空出世。熙宁元年(1068年),宋神宗召王安石入朝,把所有的信任给了王安石,开始了“熙宁变法”,又称“王安石变法”。王安石高呼:“大有为之时,正在今日!”他一手打击腐败、整顿吏治、裁撤冗员,一手推出富国、强兵、取士之法。

所谓“新党”,就是以王安石为首的变法派。变法本无不好,尤其对于“天下有治平之名,而无治平之实”(“治平”为宋英宗的年号)的北宋王朝更是必要。然而,新法的战车隆隆开动,不仅急躁冒进,而且党同伐异,要“革命”的过来,不“革命”的滚出去。这样的荒腔走板,使得欧阳修、司马光、苏东坡这些“旧党”人物对这场改革保持了警觉,纷纷站在了王安石的对立面上。

王安石要改革吏治,反对任人唯亲,却通过任人唯亲的手段,达到反对任人唯亲的目的。王安石的偏执,对苏东坡这些“道学型”“理想型”官员的力量形成了打击,却助长了吕惠卿、曾布这些“职业官僚”的势力,让那些唯唯诺诺、唯利是图的官员有了往上爬的机会。除了王安石本人,他身边那班“重臣”,后来几乎全都进了《宋史》的《奸臣传》。

苏东坡敏锐地意识到,这是一个危险而黑暗的时代。“人生识字忧患始,姓名粗记可以休”这样的激愤之语,就是在那样的背景下说的,意思是一个人自从有文化,他的忧患也就开始了,所以不要那么有文化,只要会写自己的名字就可以了。

那时的他,纵然有宋神宗赏识,却毕竟人微言轻。他可以明哲保身,但他是个任性的人,明知是以卵击石,却仍忍不住要发声。

以卵击石,结果只能是粉身碎骨。他从徐州去湖州任知州,到达只三个月(元丰三年,公元1080年),“乌台诗案”事发,苏东坡被囚入御史台监狱,一百三十天后幸存一命,被贬为黄州团练副使—— 一个几乎可以忽略不计的微小官职。

奇倔瘦硬之风贯注书法中

黄庭坚和苏东坡一起反对王安石,他们的命运也就别无二致。因为给苏东坡的那封信,黄庭坚被罚铜二十斤,本该被荐为著作郎的他,也失去了“远大前程”,被贬去了山高水远的太和县(今江西省吉安市泰和县)。

黄庭坚虽只是一个小知县,七品芝麻官,和王安石的官级天差地远,但他比王安石更接地气,更知道基层社会这个神经末梢的苦乐痛痒。其实王安石变法前,也是做过基层调研的,派遣苏辙、程颢等八人至诸路,“相度农田水利、税赋科率、徭役利害”。但由于王安石重用吕惠卿,来自苏辙、程颢等人的反对声音对他就起不到丝毫作用了。

元丰年间,王安石已经下野,但变法的政治效应依然在发酵。比如王安石极力推行的食盐专卖,禁止民间买卖食盐,百姓必须定量购买官盐,反而肥了官府,让百姓吃不到盐。官府哄抬价格,短斤少两,掺杂使假,坑蒙拐骗,俨然成了奸商,令民众苦不堪言。意在改革弊政的王安石变法,此时已变成了最大的弊政。在太和县任上,黄庭坚一口气写了十二首纪行诗,假若王安石能够看到这些诗,一定感到无比尴尬。诗中写:

苦辞王赋迟,户户无积藏。

民病我亦病,呻吟达五更。

诗可以怨,那时没有社会评论,没有报纸社论,诗就成了士人批判社会的工具。在这一点上,黄庭坚的确继承了杜甫的传统。黄庭坚诗歌境界很高,创江西诗派,但后人总把杜甫作为黄庭坚诗歌创作的源流,这种奇倔瘦硬的诗歌风格,也一点点贯注到他的书法笔墨中。

无独有偶,苏东坡也写过许多相同题材的诗,无情地批判官盐专卖制度:

老翁七十自腰镰,惭愧春山笋蕨甜。岂是闻韶解忘味,迩来三月食无盐。诗中描述一位老翁,腰插镰刀,到山中挖笋,却为自己吃不出春笋的鲜美而深感惭愧。他可不是孔子,因为听了韶乐而三月不知肉味,只是他已经三个月无盐可吃罢了。

新法被废后与苏轼会于京城

高举理想主义大旗的王安石,是出于为百姓争福利的目的开始变法的,而变法的反对派苏东坡、黄庭坚,同样是站在民众的立场上说话,这说明他们对民众疾苦的态度没有太大的区别,区别只在于变法的手段上。在“道学型”士大夫眼中,“士”来自“民”,就理所应当成为“民”的代言人。这是因为宋代是“儒家统治的时代”,而儒家追求的,就是“天下大同之道”。王安石说:“以天下为己任”;范仲淹说:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。他们所说的“天下”,民众是最基本的构成元素。

如是说来,科举录取机会的不断增加,对宋代政治产生的影响也是双向的。一方面,它让更多的士人进入朝廷,“以天下为己任”,为人民群众大声呐喊,成为“道学型”士大夫;另一方面,它也让“职业官僚”大量涌入政府,一步步沦为不顾百姓疾苦、只求个人利益的贪官狗官。

宋朝不论是颁布《戒石铭》,还是一轮又一轮的变法,皇帝的愿望都是美好的,就是整顿吏治,缓解社会矛盾,让王朝政治得以平稳运行。但无论他们的初衷如何充满“善意”,宋代的王朝政治仍一直处于巨大的不确定性中,这一点在宋仁宗之后表现得更加明显。

宋仁宗在位长达四十二年,但他性格犹疑不定,决定了在决策上边走边看,导致王朝政治晃晃悠悠。宋仁宗去世后,宋英宗在位只有四年,身子骨又不好,无力发动改革。再往下是宋神宗,在位十八年,发动了轰轰烈烈的“王安石变法”,却“出师未捷身先死”,把接力棒传给宋哲宗。宋哲宗登基时只有十岁,屁事不懂,事事要由太皇太后决定,太皇太后不喜欢王安石,索性来了个政策大转弯,废黜了王安石提拔的吕惠卿、章惇、蔡确等人。“新党”全部被扫地出门,“旧党”分子司马光、吕公著被任命为宰相,这件事发生于宋哲宗元祐元年(1086年),史称“元祐更化”。司马光、吕公著向朝廷举荐,应当重用的人事名单中,苏轼和苏辙的名字赫然在列。在他们的举荐下,苏东坡结束了在黄州的贬谪生活,出知登州,继而被召入京,回到了“金翠耀目,罗绮飘香”的汴京,任中书舍人,不久又升为翰林学士,知制诰,官至正三品,开始了“华灯飞盖寓京华”的岁月。黄庭坚也结束了太和县令生涯,奉诏为秘书省校书郎,在春天的汴京城,终于见到了他心仪已久的苏东坡。