陶渊明《归园田居》与中国乡村美学(下)

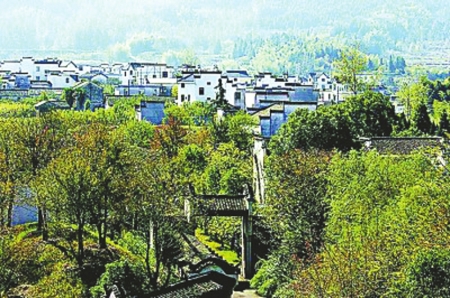

安徽黟县陶渊明故居·守拙园景区俯瞰。

安徽黟县陶渊明故居·守拙园景区内的小桥流水。

□肖鹰

陶渊明的《归园田居》蕴含着中国传统乡村美学的主旨纲领。

乡村美学是一个回归的主题。这个回归,具有双重意义。一是物质意义上的回归,游子回归故土;二是从功利追逐的入世生活,回归到淳朴自在的心灵生活。

《归园田居》将归隐故乡,定义为从“尘网”中获得自由,是羁鸟归旧林,池鱼返故渊。回归乡土,将个体生活重新植入血亲和乡土的本原性统一中,使个体身心均重新获得本原性的保护。在乡土中获得身体的安全和心灵的自由,这就是陶渊明所说的“复得返自然”。

乡村美学

基于“自然”生命观的生命美学

乡村美学是以村落为主体场景的。村落是乡土生活中的基本民居环境,村落场景为乡村美学奠定了主体意象。村落作为乡土生活时代的基本社区,不仅以血缘为纽带,而且以地域为限制,构成了社群关系和地缘关系上的相对疏离和隔膜。费孝通将乡村之间的“隔膜”定义为一种乡土文化的基本境况。他说:“乡土社会的生活是富于地方性的。地方性是指他们活动范围在地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。”

在《归园田居》中,陶渊明概略而真切地描绘了村落的狭小和疏离。“方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。”这是他所栖居的园田居村落的规模和格局。“暧暧远人村,依依墟里烟。”“野外罕人事,穷巷寡轮鞅。”这是描绘园田居与其他村落之间相互疏隔的境况。疏离与隔膜,构成了空间和心理的双重屏障,它们赋予村民在相互认同和信任的环境中,眷恋乡土,信任经验,重情守义,过着淳朴而现实的生活。“时复墟曲中,披草共来往。相见无杂言,但道桑麻长。”在村落中或村落间的交往,是熟悉者之间的自然往来。“披草共来往”,自然的繁茂与乡亲间的殷勤是相互映衬的;“但道桑麻长”,乡亲间的交往,是非功利、无目的,是乡亲情义需要的自然交往。费孝通说相对于城市-工业化社会的“机械的团结”,乡村情感是一种“有机的团结”。乡村的有机团结,是素朴单纯的,也是亲切自然的。“日入室中暗,荆薪代明烛。欢来苦夕短,已复至天旭。”这样的会饮欢悦,简朴之至,然而,正是在这极致的简朴中,人之为人的生之情愫得到了滋养和张扬。

乡村美学以深刻的土地意识为基础,发扬着眷恋土地、殷勤耕作,与山泽草木、禽鸟相依共生的情怀。这是一片鲜活灵动的天地。

《归园田居》五首,全诗没有涉及高山大川和旷野苍穹。“久去山泽游,浪莽林野娱。”这是一次离村出游,但不是一次远游。“怅恨独策还,崎岖历榛曲。”这是一日往返的山泽游。“时复墟曲中,披草共来往。”“道狭草木长,夕露沾我衣。”日常的行走是在村落与土地之间,行走的目的不是游览而是乡亲往来和耕作出入。“披草共来往”“道狭草木长”,都不是观光描绘,而是农家生活中切实的体验,这当中有汗水、伤痛、焦虑。但是,这又是农人成年累月坚守着休养生息的信念希冀所在——因此,他们的生活是坚实的。“常恐霜霰至,零落同草莽”“衣沾不足惜,但使愿无违。”“常恐”与“但愿”之事,即是在这有限的土地上,以殷勤耕作使一家人得以生息繁衍。费孝通说,“在乡土社会中个人的欲望常是合于人类生存条件的”。农家人的欲望是由他们生息所居的土地所培育的,这构成了属于他们的文化。“暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”这样的乡村生活画面是一个旁观者所不能描绘的。因为,它并不是一片供外来者驻足观赏的景观。它是真实的农家生活,是由身在其中,而且具有一颗素朴自然的生活心灵所提炼结晶的。

乡村美学具有以道家自然哲学为内核的深厚的人文底蕴,它不仅将土地、居所、山泽、草木、禽鸟和人融合一体,而且赋予这个整体有机的生命关联和自然循环的无限绵延。因此,乡村美学不仅是关于田园风光的审美意识,而且是基于“自然”生命观的生命美学。

不是消极困守

而是生命的解放和开拓

《归园田居》五首,两用“虚室”一词。“虚室”一语出于《庄子》。“瞻彼阕者,虚室生白。”(《庄子·人间世》)在《归园田居》中,“虚室”当兼有乡居的清净和内心空灵双重意义,所以称“有余闲”“绝尘想”。但是,“有余闲”和“绝尘想”,不是虚空寂寞、阴沉消极。“虚室生白”,“白”是归于大道之“无”,是“万物之化”,即“天地与我并生,万物与我为一”的无限境界。所以,乡居的“余闲”和“绝尘想”,不是生命的消极困守,而是“课虚无以责有”,是生命的解放和无限开拓——“久在樊笼里,复得返自然”。

以道家哲学开拓的乡村美学,是“虚室生白”,换言之,是“从无到有”,即摆脱功利世俗网络之后的“复返自然”。这就需要解决一个问题,即乡土生活的终极价值是什么,人生归属何在?《其四》这首诗,直面这个人生的终极问题。久违的山泽游,仅一句“浪莽林野娱”,即转入对荒墟的凭吊。陶渊明完全承继了庄子的生命观。“死生,命也,其有夜旦之常,天也。”(《庄子·大宗师》)在这样的命运观下,生死不仅是自然之常态,而且根本的“幻化”和终归于“空无”并不是自我存在的悲剧,相反自我在自然造化运行中获得了无限的意义。

因此,可以说,中国乡村美学既不向外企及一个广大的世界,也不向未来寻求一终极的归宿,而是安时处顺,生息于乡土的自然自在。“开荒南野际,守拙归园田。”这可谓庄子之所谓“藏天下于天下”的生命意识。“日入室中暗,荆薪代明烛。欢来苦夕短,已复至天旭。”昼夜晨昏的更替,劳作与栖息的轮换,自然与自我之间在时间的绵延之中实现统一,但自我也在时间的绵延之中完成了对时间的克服和超越。这是因为,我属于时间,我顺应时间,所以,我在时间的每一个属于我的当下成为自然之“无”——绝对而且无限。因此,乡村美学是当下性的,是在此时的此地。

在道家自然哲学的时空、生死意识的灌注下,乡村美学在有限的乡土空间中绵延时间,又在无始无终(“方生方死,方死方生”)的时间中激活空间,将乡居生活展现为一片在时间中超时间,在空间中超空间的大化天地。

王羲之《兰亭诗》写道:“大矣造化功,万殊莫不均。群籁虽参差,适我无非新。”王羲之的诗意正是庄子所阐述的生死观、时空观的张扬。“适我无非新”,正是“与物为春”之境界。陶渊明的《归园田居》正是庄子生命意识和王羲之诗歌境界实现于乡土人生的诗学结晶。这是一个始于“少无适俗韵,性本爱丘山”而归于“欢来苦夕短,已复至天旭”的乡土生命境界。它是无始无终的,既生气活跃、亲切自然,又逸然超越、幽妙无限。

从“可行”“可望”

到“可游”“可居”

我们以《归园田居》所蕴含的中国传统乡村美学审视当下已蔚然成风的“打造美丽乡村”,可以有如下初步反思。

首先,以乡村美学的回归主题为导向,“打造美丽乡村”的规划、设计,要有一种逆时间的思维。所谓“逆时间”,是针对当代生活高速发展的时间维度的。在古村舍复建中的“修旧如旧”可以说反映了这种时间意识导向。但是,对“逆时间”思维,不能机械地使用,不应局限于单体村舍的复建的修缮,而应是立意于将乡村重建为区别于都市居所的“皈依家园”。

其次,以乡村美学的村落主体意象为建设蓝图。宋代画家郭熙讲绘画的立意,有四义:可行、可望、可游、可居;并指出“可行可望不如可游可居之为得”。“行”和“望”,是旁观的,外在的;“游”和“居”,是介入的,内在的。“打造美丽乡村”,应该着眼于“可游”和“可居”的乡村整体建设,而不是附庸游客观赏心态,在“可行”“可望”上下功夫。只有乡村整体建设成为“可游”和“可居”的场地,才能实现乡村美学的回归主题。

再次,以乡村美学的乡土情怀为底蕴。“打造美丽乡村”以淳朴、深厚的乡土情怀为表现和诉求对象,不仅应着眼于营造细腻、幽微的景致,而且要着力于营造与土地亲密,素朴自然而亲切自在的景致。

最后,源自中国道家哲学传统的乡村美学,有着根本性的自然生命意识。居民在自然中,并且自然地生活着。这是无维度,或者人与自然浑然一体的境界,是生活本身。因此,怎样营造这“属于自然”的生活本身,是需要探讨并实现的深层建设——归根到底,是关于乡村居住者本身的建设。文图均据光明日报