一代名相文天祥:书法秀劲 正气凛然(三)

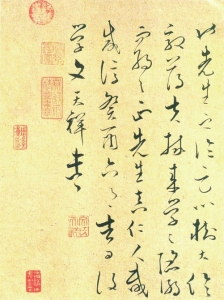

《谢昌元座右自警辞》卷(局部)南宋文天祥中国国家博物馆藏

文天祥像

□祝勇

在生与死的抉择面前,“宋末三杰”(文天祥、陆秀夫、张世杰)悲壮地选择了死亡,笔者认为有两个原因至为重要:一是在宋代,儒学取得统治地位,宋明理学的发展,提升了天下士人普遍的道德感,激发了“士当以天下为己任”的政治担当,让忠、孝、仁、义成为他们心中不灭的信仰;二是两宋皆亡于北方少数民族政权,让天下士人心中的文化优越感受到空前的打击。

壹

青史流芳

位居宋代士人精神最高峰

儒家学说是由先秦孔子创立的,孔子周游列国、四处游说不招人待见,在那个虎狼横行的时代,他那一套以仁、恕、诚、孝为核心的价值体系被讥为笑谈,到汉代,儒术才受到独尊,上升为国家意识形态,但那也只被看作“术”,一种统治之术,是一种方法论,而不是世界观。

只有在宋代,儒家思想才成为朝廷和社会的集体信仰,儒家所推崇的那一套以仁、恕、诚、孝为核心的价值体系,也因被列入科举的必考科目而得到最大范围的推广。有才能的人可能通过科举考试而进入国家和地方的决策层,从而产生了一种“新型的精英统治制度”。孔子关于“仁”、孟子关于“义”的阐述(比如“舍生取义”)得到了提升,个人的价值只有放诸家、国的体系之内才能得到肯定,人与人之间的“仁”与“义”也只有放在国家的层面上才具有不朽的价值,才能达到“真”与“善”的彼岸。在宋代,出现了一个全新的阶级——士大夫阶级,这个阶级的价值观,被张载一句话概括了,即:为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

这是宋代士大夫为自己画出的一张大饼,是他们心中的理想境界,是他们生命的寄托,也是他们文化优越感的来源。

有人总结说:“宋代士人有三座精神的高峰。范仲淹是第一座精神高峰,他几经沉浮,数遭贬谪,但始终‘以天下为己任’,‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’,是宋代士人的精神引领者。王安石是第二座高峰,他以‘天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤’的巨大勇气力行改革,在中国改革史上留下了宝贵的一页。文天祥则站在了宋代士人精神的最高峰,他的生命历程、人格精神,是对宋代士人精神最完美、最深刻的诠释。”

几百年中,来自北方的少数民族政权一直是宋朝的强大对手,宋朝在这些少数民族政权的进逼下节节后退,甚至让出了洛阳、汴京(今河南省开封市)所代表的传统“中国”地带,但这并未影响到大宋王朝作为中华文明继承者的地位,陆游、辛弃疾虽然在军事上没有太多作为,却在文学世界里重构了一个完整的中国。文学世界里的中国超越了国境,包含了南与北、东与西。

文强武弱的政权,没有保住这值得骄傲的江山。这种强大的文化自信,还是被蒙古军队的铁蹄踏得粉碎,最终落得“山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍”的结局,宋朝士大夫心中的失落感,是不难想见的。除了失落,还有不服。这不服里,混杂了儒家的家国意识(忠孝仁义观)、文化上的优越感,像陈亮说过的,“中国不与戎狄共礼文”。

南宋绍熙五年(公元1194年),赵汝愚主持科举考试时说,一位儒生应该为他生活在这样一个时代而感到庆幸。说这话的时候,至少赵汝愚自己是无比自豪的。邵雍也说过相似的话,他说:我幸福,因为我是人,而不是动物;是中国人,而不是蛮族人;我幸福,因为我生活在全世界最美好的城市洛阳。

贰

面对生死

舍生取义死得其所

为了这样一个国家,士大夫们情愿抛头颅、洒热血。那时候的他们,不可能像今天的人们那样,把天下视为一个“多民族共同体”。因为少数民族政权统一中国,是宋末元初士大夫遇到的一个新课题,在以前的中国历史中从来没有出现过。他们以汉文化为中心,或许说明他们的国家视野不够雄阔,不够开放,但这与当时的历史情境有关,我们把它称为“历史局限性”。历史总是有“局限性”的,历史就是一点点突破了“局限性”才走到今天的,所以我们不能总是以马后炮式的聪明取代当时的语境。元代存在了不到一个世纪,时间太短,不足以撼动士大夫的国家观、天下观,直到清代,随着帝国疆域的扩张(版图面积仅次于元朝),一个跨民族、跨文化的“共同体”的形成,才让天下士人习惯了一个新的“中国”,并对天下中国重新做了定义。

所以说,像“宋末三杰”,还有我以前写到过的岳飞、陆游、辛弃疾,他们无疑都是爱国者。正像前面说过的,中国人视野里的“天下”是一个变量,这个视野也随着历史的演进而不断扩大。从历史看,西方世界在不断地分裂,自从古罗马帝国经历了粉碎性骨折,就一直没有痊愈,这碎裂的过程一直在持续,庞大的帝国不断分化成小国寡民,中国则不断走向统一、聚合。

这聚合的动力,就是中国独特的文化,尤其是儒家文明以家国命运作为个人价值的出发点和归宿,有效地整合了家国与个人的关系,对此,少数民族政权也欣然接受,他们不断地融入、汇聚,“进于中国则中国之”,终于使中国文化融汇成一种多元文化,使中华民族融汇成一个超越民族的大民族。

但这不是笔者想说的重点,笔者这里想说的,不是“国”(社稷、天下),而是“爱”,是他们心中对儒家价值观的提升、信仰与坚持。笔者信服清末民初小说家蔡东藩先生对他们的死亡给予的评价:“宋亡而纲常不亡,故胡运不及百年而又归于明,是为一代计,固足悲,而为百世计,则犹足幸也。”他们的死,是千秋百世的精神资源,不是用世俗得失的公式可以计算出来的。

还有一个原因,就是中国人对死亡的看重。死生亦大矣,人生的大事只有两件,一个是生,另一个是死。但一个人的出生不能自己做主,如此说来,人生的大事只剩下了一件,那就是死。今人很忌讳“死”这个字,连相似的发音,比如“四”这个数字,都受到了连累。与死有关的所有话题、词汇,甚至发音都被视为不吉利。笔者家明明住在四楼,但电梯里没有四楼,只有五楼;笔者家的门牌号里也没有四,只有五。物质世界的四楼存在着,但它在精神里、在文字表述中消失了,仿佛四楼是一层空气,笔者住在空中楼阁上。

古人不是这样,在死亡的问题上,他们不自欺欺人。在生的问题上,没有人征询过我们的意见,每一个人都是莫名其妙地被生下来的;在死的问题上,人们一定要自己拿主意。宋代士大夫尤其看重死,他们由死的价值,倒推出生的价值。死的价值,被绑缚在儒家的道与义之上,只有舍生而取义,才死得其所,死得有价值。

叁

超越生死

更看重在历史中留下好名声

翻读欧阳修《新五代史》,发现它与薛居正《旧五代史》有一个很大的不同:欧阳修把宋儒的价值观清晰地纳入他的历史叙事中,历史叙事不是中立的,而是体现出叙事者的价值观(这也是司马迁《史记》奠定的历史传统)。以《冯道传》为例吧,冯道是五代时人,比杨凝式小九岁,与杨凝式的经历差不多,历仕后唐、后晋、后汉、后周四朝,其间还向辽太宗称臣,号称五代宰相。每逢山河巨变,他都隐藏在幕后,静观时局变幻,等尘埃落定,他就出山,为新皇帝收拾旧山河。在私德上,冯道几乎无可挑剔,比如在后唐李存勖时期,手下把抢来的美女送给他,他一律不收,退不回去的,就另找一间房屋养起来,待找到她们的家人后再一一送还。他丧父还乡,正逢饥馑,他倾尽家财救民,地方官送礼,他也一律不收。“城头变幻大王旗”,冯道成了不倒翁,在乱世中活了七十三岁。他自鸣得意,写一篇《长乐老自叙》,宣称自己是“长乐老”。《旧五代史》夸羡他:“道之履行,郁有古人之风;道之宇量,深得大臣之礼。”

到了欧阳修笔下,就不那么客气了。在欧阳修看来,冯道的长寿与“长乐”,不是他的光荣,相反是他的耻辱。因为他心里没有道,没有义,没有忠,没有节,换用今天话说,就是没有底线,不论谁执政,有奶便是娘,是不折不扣的实用主义者,与宋朝士大夫高悬的理想主义旗帜背道而驰。私德之美,遮掩不了他的公德之失。所以欧阳修说:“予读冯道《长乐老自叙》,见其自述以为荣,其可谓无廉耻者矣,则天下国家可从而知也。”寿则多辱,冯道一人仕五朝,那就是辱的极致,这样活着,还不如死了痛快。

宋朝士大夫嗜好古物,收藏青铜礼器和碑文拓片,笔者在《欧阳修的醉与醒》一章中提到,欧阳修自称“六一居士”,意思是珍藏书籍一万卷、金石遗文一千卷、琴一张、棋一局、酒一壶,加上自己这个糟老头儿,刚好六个“一”。他把自己的收藏编目并加以解说,编成一本书,叫《集古录》。这不是玩物丧志,而是与宋朝士大夫浓厚的历史意识绑定在一起的。宋代,是中国史学的一个高峰。对古物的雅好、历史学的兴隆,表明宋朝人已把个人生命安顿在一生较长的时间体系内,用超出自我生命的眼光去看待自我。他们不仅看重自己在现实世界里的位置,更看重自己在历史视野里的位置,要在历史中留下好名声,而不是留下千古骂名。对他们而言,死亡不再只是一种自然现象,而是成了一种历史现象。这让他们不仅积极地面对生,更要审慎地面对死。