“人生值得一过,活着就是胜利”

103岁翻译名家杨苡口述自传出版

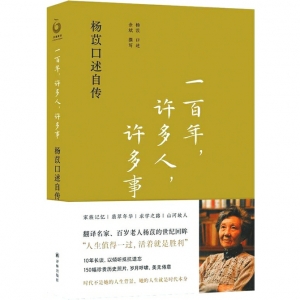

《一百年,许多人,许多事:杨苡口述自传》

杨苡

少女时代的杨苡

杨苡(右)与余斌

在2021年爆款纪录片《九零后》里,著名翻译家、作家杨苡与杨振宁、马识途等几位平均年龄超过90的“九零后”担任主角,讲述他们的青春与理想,感动无数年轻人。片中首先登场的就是杨苡。在镜头前,杨苡娓娓道来自己的一生。她的哥哥是杨宪益,她很早就认识巴金,巴金的二哥李尧林是她年轻时很欣赏的人……百岁老人杨苡,神态和声音仍然纯真得像个少女。

2022年,杨苡先生103岁了。这一年,她收到一份特殊的礼物——南京大学教授余斌历时10年整理撰写的《一百年,许多人,许多事:杨苡口述自传》由译林出版社出版。这也是杨苡目前唯一口述自传。百年回眸,许多人,许多事,她眼神清澈,依旧信心满怀:“巴金曾说,长寿就是惩罚。我说,活着就是胜利!”

首创“呼啸山庄”译名

她的译本是最流行的中译本

杨苡原名杨静如,1919年出生于天津一个书香世家,祖辈有四位在晚清中进士、点翰林。父亲杨毓璋毕业于日本早稻田大学,回国后先后担任沈阳电话电报局董事、天津中国银行行长。杨苡先后就读于天津中西女校、西南联大外文系等。她翻译的《呼啸山庄》是最流行的中译本之一,她也是此中文书名的首译者。她的哥哥杨宪益是著名翻译家,姐姐杨敏如是古典文学专家,丈夫赵瑞蕻是南京大学中文系教授、外国文学专家。

杨苡103岁生日之际,中国作协主席、中国文联主席铁凝,中国作协党组书记、副主席张宏森向她致以崇高的敬意:“杨苡先生是五四运动的同龄人,是自西南联大迈向广阔生活的进步学子,是首创‘呼啸山庄’这一译名并使该译本成为经典的重要翻译家,是兼及诗歌、散文、儿童文学创作的勤勉写作者。山河沦落时,杨苡先生不甘安守于家庭的庇护,怀着青春热血投身时代洪流与祖国同命运;家国康宁时,杨苡先生古稀之年以生花妙笔完成《天真与经验之歌》《我赤裸裸地来:罗丹传》等著作的翻译,依然满怀蓬勃意气。被文学生活、文学事业、文学追求所浸润的人生饱满而光洁。”

杨苡的人生经历了几个时代,见证了无数的人与事。在《一百年,许多人,许多事:杨苡口述自传》中,家族旧事、翡翠年华、求学之路、山河故人,一个世纪的人与事在叙述中缓缓展开。余斌在万字《书成漫记》中写道:“我有意无意间充当了杨先生和读者的中间人。它应该是一部可以面向一般读者的口述史。”

杨先生出身世家,留存有自20世纪初以来的大量照片。这本口述史内收录自20世纪初以来珍贵历史照片150张。“倒不是为了形式意义上的图文并茂,我坚信文字的力量和它的不可取代”,余斌希望图与文能形成真正意义上的互补关系,不少图片都加了较长的注释,“所释者,有时是照片本身,有时指向照片之外,可视为口述的某种延伸和补充。”

此次出版的为《杨苡口述自传》上部,从清末杨家发迹写起,到1946年,抗战胜利后杨苡从重庆北返南京告一段落。据悉,下部文稿已基本整理完成,会于近年出版。

青年时代的她

师友圈里有巴金沈从文等

1927年,8岁的杨苡进入中西女校读书,中西十年是她最愿意回忆的日子。同窗情谊、少女心事、诗歌与话剧,乘着歌声的翅膀,无忧无虑。1935年,杨苡开始给巴金写信,“因为巴金《家》里写的,和我家太相像了。”她一直珍藏着18岁的毕业照,姑娘们穿着“绿色带有极密的本色小方格薄纱”做的旗袍,配白色皮鞋,象征春天的气息。接过毕业证书,“兴奋又激动”。

1937年杨苡被保送到南开大学中文系,还未来得及入学,“七七事变”爆发,天津沦陷。在沈从文的建议下,杨苡转入西南联大外文系就读。朱自清、闻一多、刘文典、陈梦家、陈嘉、吴宓……群星闪耀的西南联大在她的记忆里是一个个年轻的身影,一串串日常的弦歌。

区别于一般名人传记

她的讲述全然是私人化的

据译林出版社透露,《一百年,许多人,许多事:杨苡口述自传》的来由,要从一个“登门送书”的故事说起。该书撰写者余斌是杨苡爱人赵瑞蕻先生在南大中文系的学生,“一日,赵先生的弟子、我的同事唐建清告诉我,杨苡先生知道我写了本《张爱玲传》,想借一本看看。这让人大起惶恐,连忙登门去送书。”杨苡先生家在南京北京西路一条小弄堂里,“第一次登门,就在杨先生的小客厅里坐了怕有两个钟头。”杨先生聊天兴之所至,旧人旧事是其中大关目,这恰恰是余斌感兴趣的,“往高大上说,我原是研究中国现代文学的,特别希望与研究对象之间,能有‘不隔’的状态,杨先生谈她与巴金、沈从文、穆旦、萧乾、吴宓等人的亲身接触,即使是无关宏旨的细枝末节,又或旁逸斜出,完全不相干的,我也觉得是一个时代整体氛围的一部分。往小里说,则掌故逸事,或是已经消逝了的时代日常生活情形,也让我觉得有趣。”

那是1996年。此后,余斌成了赵先生与杨先生家中常客。在十来平方米的小客厅里,一场以聆听抵抗遗忘的谈话持续了20余年。

余斌说,杨苡先生的讲述中留下了许多在她生命中出现的形形色色的人的身影,家人、朋友、师长,她以自己的方式为他们作传。即使是有名人物,大多也在趋于私人生活场景的记忆中出现。余斌认为,她的记忆是抓小放大式的,杨先生打趣说:“我记住的经常是些好玩的事,就像你们现在说的‘八卦’。”她常挂在嘴边的词是“好玩”,“好玩”影响着她的记忆和对记忆的筛选,后面未尝没有一种观人观世的态度。比如吴宓是联大的名教授,杨先生清楚记得的,却是他登门索书时一脸的怒气;沈从文是大师级的人物、她感念的恩师,回忆中也不乏恩师给自己的教诲,但更清晰的却是他在众人面前讲话时破了的棉袄袖子里掉出棉絮的画面。

杨苡先生是翻译家,也从事过儿童文学创作,写过不少散文,但在余斌看来,相比于成就,她更关心她的家,她的亲情与友情,她的“日子”——“杨先生活过了整整一个世纪,经历了家族的命运起落,有个人生活的波折,然而在中国动荡纷扰的20世纪上半叶,她的经历并不具有大喜大悲的戏剧性。也就是说,她的一生,说平常,也平常。然而也正因其平常的一面,也许就更能让读者产生共鸣,传递出‘普遍的人生的回声’。”她的讲述全然是私人化的,这也是其口述自传区别于一般“名人传记”的独特价值。

年逾百岁葆有童心

依然喜欢收藏洋娃娃

“不同时代的年轻人,成长的环境不同,要承担的责任也不同。我出生在五四,成长的时候,正是我们这个国家最困难的时期。但就是在那么艰苦的条件下,年轻一代的朝气、热情和责任感一点都没有丢。”杨苡说。

回忆起哥哥杨宪益,杨苡又回到了童年时光,“家里人都笑话我,说我是哥哥的跟屁虫、哈巴狗,有什么好吃的、好玩的,哥哥都会想着我。”

岁月呼啸。年逾百岁的杨苡先生依然喜欢收藏洋娃娃,有穿着玫瑰花长裙的公主、戴帽子的小男孩、石膏雕刻的小天使,还有一橱柜猫头鹰玩偶,它是智慧的象征。中国作协副主席、江苏省作协主席、小说家毕飞宇说:“每次去看望杨苡先生,都能感受到她的安静,同时也能感受到她的冲击。她能够安安静静地激励别人、鼓舞别人。”

封面新闻记者 张杰 实习生 吴雨珂 译林出版社供图