- ·全省人才发展雁阵格局2025年基本形成

- ·第二届中国数字经济投融资机构四川行活动今日在蓉启动

扫一扫

下载封面新闻APP

体验更多精彩

以“1+3+N”为主要功能布局

全省人才发展雁阵格局2025年基本形成

四川人才总量已经突破1000万大关,居西部第一,两院院士和国家人才计划入选人数大幅度增长,国家级创新平台达195个,人才发展生态环境不断优化,为四川现代化建设提供了有力的人才支撑。这是记者从2月23日省政府新闻办举行的“加快构建全省人才发展雁阵格局 推进新时代创新人才集聚高地建设”新闻发布会上获得的消息。

发布会上,省委组织部、省经济和信息化厅、教育厅、科技厅、人力资源社会保障厅、成都市委组织部、绵阳市委组织部有关负责人重点介绍了四川省加快构建人才发展雁阵格局的创新举措和相关部署,并回答记者提问。

确定雁阵格局

以“1+3+N”为主要功能布局

为深入贯彻中央战略部署,跟进落实省委决策部署,破解人才发展难题,近期省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于加快构建全省人才发展雁阵格局推进新时代创新人才集聚高地建设的实施方案》,并明确,到2025年,全省人才发展雁阵格局要基本形成。

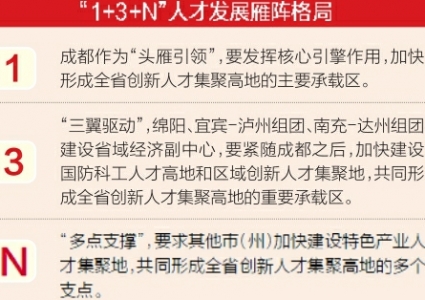

发布会上,省委组织部副部长、省委人才办主任李国贵说:“围绕目标,四川确定雁阵格局以‘1+3+N’作为主要功能布局,同时在‘1+3’区域重点建设若干核心区,引领带动雁阵格局整体成势。”

何为“1+3+N”?

李国贵介绍,“1”即成都作为“头雁引领”,要发挥核心引擎作用,加快形成全省创新人才集聚高地的主要承载区;“3”即“三翼驱动”,绵阳、宜宾-泸州组团、南充-达州组团建设省域经济副中心,要紧随成都之后,加快建设国防科工人才高地和区域创新人才集聚地,共同形成全省创新人才集聚高地的重要承载区;“N”即“多点支撑”,要求其他市(州)加快建设特色产业人才集聚地,共同形成全省创新人才集聚高地的多个支点。

在具体实施路径上,我省又确定了突出“头雁引领”、强化“三翼驱动”、夯实“多点支撑”等多项重点举措。

突出“头雁引领”,成都将深入实施“蓉漂计划”“蓉城英才计划”,高水平建设成渝(兴隆湖)综合性科学中心、西部(成都)科学城,积极承接更多国家人才政策改革试点,打造高品质人才发展生态环境,在全球范围内加快汇聚创新人才和创新资源。

强化“三翼驱动”,绵阳将优化实施科技城人才计划,构建集聚国防科工人才的平台体系,加快壮大国防科工战略人才力量。宜宾-泸州将加快建设大学城科创城、西部工匠城,加快汇聚产业高端人才和创新创业团队。南充-达州将重点围绕相关产业制定产业人才支持政策,建强产业人才发展联盟,加快提升区域人才竞争力和影响力。

夯实“多点支撑”,“1+3”之外的其他市(州)将重点依托高新区、经开区和产业园区,大力建设各类人才创新载体,加快汇聚产业高端人才和特色产业人才。同时,我省还将发挥县(市、区)人才工作先行区的“排头兵”作用,示范带动所有县(市、区)人才数量、质量和效能均实现显著提升。

值得注意的是,四川还将在“1+3”条件较好区域重点建设若干核心区,引领带动雁阵格局整体成势。

“为什么雁阵格局还有核心区?我理解的是‘重点中的重点’。就是在整个雁阵中,头雁和三翼飞在前面,是整个雁阵的重点区域。我们又在‘1+3’重点区域选出核心区,所以表述为‘重点中的重点’。”李国贵说,四川将在“1+3”核心区域率先试行20条有针对性的支持政策,涵盖编制使用、岗位管理、职称评审、学科设置、科技成果转化、科研经费管理、人才服务、住房保障等相关内容,通过不断探索总结经验,逐步形成在全省范围内可复制可推广的政策措施。

抓好四大平台建设

争创一批国家级产业创新平台

四川将如何进一步建强高能级平台、更好集聚科技创新人才?

“四川将聚焦西部科学城、战略科技平台、产业创新平台、功能服务平台等四大平台建设,进一步建强高能级平台,集聚科技创新人才。”发布会上,省科技厅副厅长杨品华表示,在产业创新平台方面,已经在建的要加快建设;已批复的要尽快启动建设,包括高端航空装备国家技术创新中心等。要争创一批国家级产业创新平台,包括国家网络安全技术创新中心、产业创新中心和制造业创新中心。

值得注意的是,去年四川省有3家实验室优化重组进入了全国重点实验室序列。杨品华透露,今后将准备推进10家左右实验室优化重组进入全国重点实验室。同时在生物环境和地球科学领域,力争在全国重点实验室新建中取得突破。

同时,将继续推进4家天府实验室高质量运行,今年将启动第二批天府实验室组建工作,制定组建方案,支持有条件的单位启动组建第二批天府实验室建设,同时四川要启动两至三家川渝地区共建实验室建设。

深化职称制度改革

增设数智工程等职称专业24个

围绕加强“1+3”人才雁阵格局核心区建设,要率先实施一批针对性的支持政策。内容有哪些?涉及哪些方面?

省人力资源和社会保障厅副厅长董宏杰介绍,在深化职称制度改革方面,聚焦“1+3+N”战略布局,以人才职称评价、职业发展需求为导向,分系列(专业)制定职称评价标准55个,增设数智工程、技术经纪等职称专业24个,将港澳台、外籍人员纳入各系列(专业)职称评审,开辟“优青人才”职称绿色通道,将高级职称评审权下放至天府新区、自由贸易试验区、成都经济技术开发区、绵阳科技城等“1+3”人才雁阵格局核心区。

董宏杰透露,下一步,将围绕“授权赋能”持续深化职称制度改革。比如,拓宽“1+3”人才雁阵格局核心区人才职业发展通道,适时增设职称专业,分类制定人才评价标准。同时,为发挥“1+3”人才雁阵格局核心区域用人单位主体作用,将科学有序下放职称评审权,并持续推动技术技能人才贯通发展,为人才集聚高地建设培育“双技”型复合人才。

此外,四川将出台《进一步创新省属高校绩效工资政策的意见》,创新完善省属高校绩效工资政策;出台《四川省深化公立医院薪酬制度改革方案》,持续深化公立医院薪酬制度改革工作;同时,落实事业单位创新创业工资分配激励政策。

“近年来,我省普通高校从10年前的99所增加到134所,其中人才发展雁阵格局‘1+3’相关市聚集了88所高校,占全省的66%,四川高校正成为人才聚集和科技创新的新高地。”省委教育工委副书记刘立云介绍,下一步将充分发挥教育、科技、人才的聚集优势,服务“四化同步、城乡融合、五区共兴”,为推动新时代治蜀兴川再上新台阶提供有力支撑。

加快构建全省人才发展雁阵格局,离不开产业人才支撑。省委提出要大力发展电子信息、装备制造等六大特色产业,“发挥特色产业的聚才作用,实现“以产聚才、以才促产”,我们将大有可为。”经济和信息化厅机关党委书记周海琦表示,接下来将实施好“经纬人才”计划等工作,以锻造适应六大优势产业提质倍增需要的人才队伍为主攻方向,实现人才链、产业链、创新链、教育链有机衔接。

集聚人才力量

每年拟遴选高层次人才800名

作为“头雁引领”,成都将采取哪些创新举措集聚人才力量?

发布会上,成都市委组织部部务委员阳夷介绍,成都将围绕集聚科技领军人才,大力实施“蓉漂计划”“蓉城英才计划”“产业建圈强链人才计划”。每年拟遴选高层次人才800名,出台海外高层次人才直通车机制等政策,面向全球招募天府实验室首席科学家、发布急需紧缺人才榜单,扩大“蓉漂”品牌国际影响力、人才感召力。

在培育青年科技人才方面,成都将兑现博士后支持政策、最高给予博士后76万元资助,建强博士后“两站一基地”、对新设站点给予20万元资助,每年招收博士后1000人。

“人才要发展,平台来支撑。”值得注意的是,成都将通过给予重点用人主体最高500万元引育奖励等方式,支持高校院所建设世界一流大学、科研机构,加快提升原始创新和培养集聚人才能力。