明朝四川科举史上第二位榜眼

帝师李永通:不矜骄以炫声势

李永通父亲李仲真墓

李永通画像

李永通儿子李鲲画像

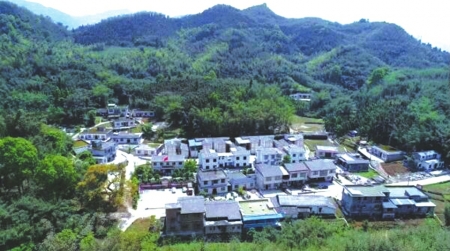

长宁县双河镇前进村

文/图袁露

沿东溪出东门三里,是四川省宜宾市长宁县双河镇前进村所在地。这里翠竹掩映,青山寥廓,淯溪一路欢歌,蜿蜒经过。山上的石头层层叠叠,相传曾有两根奇特的石柱指向云天,所以,此地又名石柱湾。据说,钟灵毓秀之地往往孕育出类拔萃之人,明代四川科举史上第二位榜眼——李永通即诞生于此。

慈溪是故乡

在浙江宁波,有一条非常出名的溪河叫慈溪。后汉时,董仲舒的六世孙董黯,父丧家贫,靠打柴为生奉养母亲。母亲生病了想喝故乡的水,董黯就来回二十华里到大隐溪上游挑水,因为在路上耽搁得太久不能很好地照顾母亲,他就在溪边修筑了一间简陋的房子陪母亲居住。在他精心照料下,董母的病很快就痊愈了,大隐溪也因此得名慈溪。此地建城后,慈溪成了县名。

明朝初年,慈溪有位姓李的士子,中举后被派到四川长宁县担任主簿。长宁离慈溪近两千公里,和浙江语言不通,风俗各异,赴任之时,他在心中暗想,“退休后叶落归根,我要再回到慈溪。”到任后的他勤政务实,特别重视农业,将毕生才华贡献给了长宁这片土地。遗憾的是他病逝于任上,终生没能再回去故乡。但这场宿命的相遇,长宁成为了他后代的故乡。他的名字是李仕源,他曾孙的名字是——李永通。

今长宁县双河镇前进村二组的一座山上,到处遍布着层状块石,半山裸露的巨石有明显开采过的痕迹,周围的很多清代墓碑用的就是这类石头。在清嘉庆版《长宁县志》的记载中,此地名叫碑岩,是李氏家族的祖茔,李永通和他的祖辈都安眠于此。在李家代代相传的讲述里,都有南方,有浙江慈溪那片海。

隔河两榜眼

李永通和周洪谟这两个名字从来密不可分。长宁人只知道李永通是周洪谟的学生,而周洪谟曾是主管教育的官员,这使得对李永通的科考多了很多意味深长的猜想。

李仕源担任长宁主簿是在明洪武年间,而几乎同时,周洪谟的曾祖父周世祥担任县学训导,周李两家是世交旧识。周洪谟13岁时离开长宁,随父亲周永隆到长阳、松潘等地,十年后父病故,他扶灵回乡。那时,出身世代儒官家庭的周洪谟已是才名远播,而李永通家族在李仕源之后的两代均未取得功名。在周洪谟守孝的日子里,比他小3岁的李永通常来找他探讨学问,结伴游历山水,两人结下了深厚友谊。清嘉庆版《长宁县志》中吟咏长宁八景笔架文峰、嘉鱼清泉、泾滩瀑布的两人同题诗歌,就写成于这段时间。

周洪谟是明正统十年(1445年)的榜眼,而李永通是明天顺四年(1460年)的榜眼,但其实钦点他们的是同一个皇帝——经历了土木堡之变退位再复位的朱祁镇。故事的意味深长之处在这里,在《正统十年尴尬的状元与榜眼》这篇文章中,笔者写过朱祁镇复位后对周洪谟的心态,“我对你心存芥蒂,但又顾念之前君臣高山流水的情谊,不愿意杀你但也不想看到你,这会让我想起景泰朝不愉快的那八年,你离开北京,到南京去吧。”明天顺四年,当两百多名新科进士来到朱祁镇面前时,历史细节已无从考证。我们只知道,在会试中名列125名的李永通被钦点为第二名榜眼。

关于李永通本人的记载存世不多,时年36岁的他正处于黄金年龄,明亮而不刺眼,成熟而不世故。但要真正实现在殿试中火箭式的飞跃,至少要满足两个条件,一是丰神俊逸,长相出众;二是廷对言之有物,才华出众。

那李永通被钦点为榜眼和周洪谟到底有没有关系?那几年周洪谟自己的仕途并不顺遂,对朱祁镇很难有直接的影响力。朱祁镇是能看到新科学子籍贯的,不知在看到叙州府长宁县时会不会想起周洪谟,想起周给他讲述过的故乡,翠竹掩映的箐斋、盐井、东溪、嘉鱼清泉;想起《御沟渔赋》的上天入地和纵横开阖,想起那个眼神明亮讲述着治国理政的自号南皋子的青年。笔者认为,除了李永通的优秀外,在钦点一甲第二名时,朱祁镇对于周洪谟的感情多少起了一定作用。

君子温如玉

李永通被钦点为榜眼后,官授翰林院编修。他在担任史官期间,因编撰《英宗实录》出色,被皇帝赏赐白银和织金锦衣;出任会试同考官时,颇具识人慧眼,选拔出来的人很多都成为天下名士;之后,皇帝特命他教习内书馆长达十年。

明成化三年(1467年),李永通升任翰林侍讲;成化十五年(1479年),升任翰林侍讲学士,成为帝师。同年,病逝于任上。从入仕到去世,李永通的政治生涯只有19年,但他之于长宁甚至后世的意义,不仅在于他严谨的治史精神和教育水平,还展现了一种极具魅力的人格,一种古中国特有的如玉般温润纯粹的君子风度。

李永通中进士时,父亲李仲真已去世,他为官后将母亲张氏接到京城,早晚问候关怀备至,即使工作再繁忙,母亲生病时他总是亲自尝奉汤药;他对兄弟友爱,对童仆宽仁恩义,遇到人有急难之处,总是力所能及给予帮助。

翰林院是清水衙门,有一次李永通在家中擒获了盗贼,非但没有责打和送官,反而对盗贼进行了劝诫,并赠予他钱财让他从事正当行业,盗贼也被感化。

李永通还曾在宦官学校内书馆任教,明朝在奏议公事时,往往由内阁与各部大臣先行票拟提建议,由皇帝朱批决定是否可行。而在朱元璋废除宰相后,繁琐的朝议让皇帝无力负荷,于是产生了秉笔太监代皇帝“批红”的现象, 需要太监具有文化知识和政治素养。为此,明代正式成立了专门的宦官教育机构——内书馆,选十岁左右的小太监进行教育,所学内容除了论太监的自我修养外,拜师尊孔与一般学校无异,内书馆甚至也出过顾命大臣冯保那样的太监。皇帝所选择的教习老师级别很高,多是翰林院编修、修撰等,其中不乏名士。但也有不少教师以教太监为耻,不尽心授读,也不愿意与学生来往。

李永通的可贵之处,在于他的待人接物里,有一种封建时代士大夫中难得的平等观念。即使身为翰林京官和皇帝近臣,但他与人相处无论贵贱都一视同仁,并不以自己的学生是太监而低看一眼,无论教授的对象是太监还是皇帝,他总是尽心尽责。他从不议论人的是非曲直,遇到有人这样做就悄悄走开。同榜状元谢一夔评价他为人淳厚谨慎,全无投机取巧之心;诗不事雕琢,淡泊悠远,一如他的为人。时任叙州太守的陆渊之评价:“履素于红云百日之天,业浩于霁月光风之地,不狡狯以美机权,不矜骄以炫声势。”

兄弟联科坊

李永通的故事并没有在他去世后就结束。在长宁县双河镇,曾伫立着一座兄弟联科牌坊,这是为李永通的子侄李鲸、李鲲、李鳞先后登科而立。也许对家风的注解,是李永通家族最准确的写照:家风的形成往往是一个家族某个人物出类拔萃深孚众望,而为家族其他成员所宗仰追慕,其懿行嘉言便成为家风之源,再经过家族子孙代代接力式的恪守祖训,流风余韵,代代不绝,就形成了一个家族鲜明的道德风貌和审美风范。

李永通子李鲲,明成化年间举人。担任过江南巢县县令、浙江嵊县县令、云南大理府通判、黑井监提举,为官务实勤政,爱民如子。他从嵊县调到大理时,百姓伤心地攀拉着车辕,卧倒在车前久久不愿他离开,吏部尚书王华写下《李侯图南遗爱记略》,刻于石碑,号召官员向他学习。

李永通侄李鲸,明弘治年间进士,任常州武进县、山东巨野县知县。李永通侄李鳞,明成化年间举人,任云南安宁州知州、广西平乐府知府,均勤政务实,官声卓著……

李鳞儿媳杨氏,南溪进士、知府杨璞之女,丈夫李元勋是明正德年间举人,在她22岁时去世。杨氏将祖产让与族人后织布换钱抚养儿子李应周,在李应周去世后躬亲教养幼孙,孙子考中了秀才支撑门楣不坠,时人称“女丈夫”。

李永通的另一个儿子李禺,传承了他好学风雅的另一特质,博览经史子集,旁通医理,被推荐为医学训科。李禺曾在城东修筑了吟窝,收藏父亲遗留下来的书籍,具体地址今已失考。

五百多年的斗转星移,双河镇前进村山间高耸出地面的碑岩、东流的淯溪水,默默见证着一个家族五百多年的荣辱兴衰。笔者想用浙江参政侯启忠为藏书处写的诗来作为文章结尾,因为这也许是对李永通家族,甚至长宁县双河镇前进村最好的阐释:“君子之居,百世秀野;君子之歌,维风维雅。山川之情,群鸟攸鸣,或比或兴;君子之情,含茹芳菲,知几知止,文献所徵……”

来源:四川省地方志工作办公室