见证“茅屋之梦”的诞生

沿着杜甫入蜀之路探寻陇蜀古道

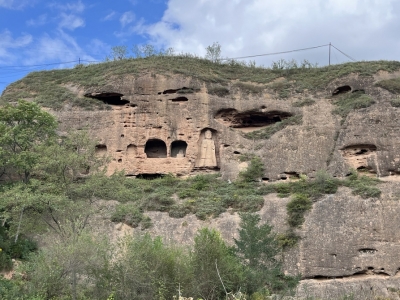

远眺法镜寺石窟。

祁山道重要组成部分——陇蜀古道遗迹。

如今西和县石峡已有宽阔的公路。

关于甘肃省天水市天水镇,有一个记载于《水经注》中的传说。相传汉武帝时期,古城中曾有一湖,湖中跃出一条白龙,直冲天际,因此该地得名“天水”。世人更熟悉它的另一个名字,秦州。唐乾元二年(公元759年)七月,杜甫从长安出发,在秦州曾寓居三个月。同年十月,杜甫写下《发秦州》,开始了他艰难的入蜀之路。秦州的苦难,只是开始。入蜀途中,杜甫共作二十四首纪行诗,这些诗歌成为了学者眼中“对蜀道最真切的实地考察和完整记录”。

“杜甫从陕西出发,经过凤翔、陇县,到达甘肃的张家川县、清水县,而后停留在天水。”甘肃省古代文学学会常务理事、陇南师专文学与传媒学院教授蒲向明介绍,诗中的“一岁四行役”,指的就是杜甫一年之内经历了四次迁徙。其中最艰难的,当属祁山道重要组成部分——陇蜀古道。

公元759年农历十月,在秦州流寓近三个月后,杜甫一家出发了。他们经过赤谷(今天水西南暖和湾)、铁堂峡、盐井、法镜寺、青阳峡、积草岭等地到达同谷。在同谷寓居近一个月后,迫于生计,杜甫一家不得不再次启程。这一次,他们在腊月——一年中最冷的时间,翻越木皮岭、青泥岭,最终通过金牛道入蜀。在寻路蜀道之祁山道的路上,华西都市报、封面新闻记者沿着杜甫当年所走的路线,到达过数个重要的点位。虽然如今的高速公路畅通无阻,但是杜诗中的高山和冷雨,仍提醒着我们当年蜀道有多艰难。

吹过铁堂峡的寒风

见过卤城的青烟

打开了甘肃“南大门”的十天(十堰-天水)高速公路,联络着甘肃、湖北、陕西三省。蒲向明介绍,从甘肃天水到陕西汉中这一段路,恰与古祁山道“几乎完全重合”。在十天高速由天水市即将进入陇南市段的入口处,便是杜甫走过的铁堂峡。

但铁堂峡在后世的名声并不因杜甫而盛。甘肃礼县文物局局长独小川介绍,这里不仅一直流传着诸葛亮收姜维的故事,也因为其在交通上的重要性,有过不少用处。南宋时候,这里就曾设立过大量的堡镇。南宋抗金名将吴玠、吴璘也曾在铁堂峡附近挖过地道,抗击金军。

而杜甫诗中的铁堂峡并无这样壮阔。“山风吹游子,缥缈乘险绝。峡形藏堂隍,壁色立积铁。”铁堂峡的由来,就是因为其河谷里岩石的颜色像铁一样。杜甫也看到了这样的颜色,但让他印象更深刻的,还有河谷里的山风和行程的艰险。“水寒长冰横,我马骨正折。”腊月的天气太冷了,经过西汉水的冰河,马腿已受伤。杜甫携家带口地走这条路,充分说明唐朝前期时,这是一条在陇蜀古道上很重要的路线。

过了铁堂峡,就来到当时的卤城,如今的盐官镇。农历十月,杜甫看到了盐民煮盐时冒出来的青烟。走上前去看,是“汲井岁榾榾,出车日连连”。“‘榾榾’是一个拟声词,模仿的是当时从盐井中汲取盐水的场景。杜甫应该是走到跟前去看了。‘出车日连连’,说的则是装盐的车不断运出,每日如此。”杜甫的诗歌并不止于眼前所看到的。“自公斗三百,转致斛六千。”官家收盐的价格是相当低廉的,但是转手却能够成倍地售卖。作为君子,杜甫并不认同这样的行为,因此他说“君子慎止足,小人苦喧阗”。但是作为渺小的个人,却只能感叹境况的艰难和命运的不济。

如今的盐官镇,仍保留着一处与盐业生产相关的场地、工具和盐井等。礼县文产中心负责人李瑞明介绍,古时的人们从井中打上来盐水,泼洒在黄土上晒干,经反复数次工序,再从饱吸了盐分的土里滤到高浓度盐水,用铁锅熬煮、沉淀、晾晒、筛选等多种方式进行加工,才能得到盐。这也就是所谓的“煮土为盐”。在盐井祠中,仍旧保留有一口盐水井。

仇池山萌生“茅屋之梦”

最后在成都实现梦想

在到达同谷以前,杜甫路过了祁山道的重要地段——西和县石峡。如今的十天高速路也是从这里通往甘肃省的成县(古名同谷)。杜甫所走的路线,在石峡的高速公路下方,登上峡谷的西南山峰,就有当地著名的丹霞石窟——八峰崖石窟。在那里能够看到仇池山山顶。在寒风中,杜甫将自己的向往给予了只能仰望的仇池山,他希望能够得一座茅屋,在白云边居住下来,过着简单的田园隐居生活。这里,是杜甫“茅屋之梦”的起点。

站在山上眺望,仇池山的山顶并非尖耸入云。山顶上有一平地,蒲向明介绍,山顶大约有数百亩良田可以种小麦、玉米。“从前这里生活着许多人。因为地势的原因,它易守难攻,因此在南北朝时期形成过割据政权。生活在这里的氐人们以山顶为据点,开始将周边的区域纳入到自己的管理中,这就是仇池五国的由来。”

杜甫站在山下往上望去,想象着万古仇池穴中有一深洞能够通天。蒲向明介绍,现在仇池山上还有一个景点叫做“神鱼洞”。“神鱼洞中有个水潭,潭中有鱼。这应该与杜甫所写的‘神鱼人不见,福地语真传’相似。”实际上,仇池山距离石峡古道的距离并不近,蒲向明推测杜甫或许并没有走到仇池山上,只是站在路边想象而已。

“何时一茅屋,送老白云边。”此情此景,颠沛流离的杜甫自然也希望能在山顶、在白云边过上稳定的生活。“所谓‘白云边’,就是山比较高、比较偏僻的地方。杜甫得一茅屋的想法,实际上就是在这条路上产生的。但等到真正实现这个想法,已经在成都了。”

杜甫还为陇蜀古道上西和县的另一地点法镜寺,留下了笔墨。“身危适他州,勉强终劳苦”,诗人到了法镜寺后,境遇一定更加艰难。“神伤山行深,愁破崖寺古。”杜甫登上了山,看到了山崖和古寺,加之“婵娟碧藓净,萧摵寒箨聚”的苍凉,更让杜甫神伤。

在法镜寺山崖上,杜甫所看到的石像今天仍旧存在。这些出自北魏时期的造型,其线条早已被山风洗刷得模糊不清,尤其是山崖上的石像,几乎只剩下了一个轮廓。不少石窟中的石像只剩下了半截,彩绘也只绘了半边。只有在山崖脚下的一户人家旁,还有保存较好的两座石像,但因后人的返修刻画,其面部线条已经与最初的样貌不同,好在身体部分的线条保留了魏晋石窟的特征。

而后,杜甫继续沿着陇蜀古道行走,作出《石龛》《积草岭》《泥功山》《凤凰台》《发同谷县》《木皮岭》《白沙渡》《水会渡》等多首诗。“诗肯定不是当时所写,而是后来的追忆之作。因此,这种寄情诗里面才能掺杂许多深度的思考。”蒲向明介绍,与这些所作的诗一样,杜甫的二十四首纪行诗,其贯穿的主题就是行路的艰难愁苦,以及对生活处境的一种反思和思考。

这张因诸葛亮“六出祁山”而得名的交通网,让杜甫吃尽了苦头。但也正是这样一条艰险的路,见证了杜甫“茅屋之梦”的诞生,也使这位诗人写出了真实、深刻的纪行诗,成为研究安史之乱后,唐朝社会和经济的重要参考资料。

华西都市报-封面新闻记者 刘可欣 李雨心 甘肃摄影报道