商业卫星广泛应用、民营火箭“茁壮成长”

我国商业航天提质发展按下“快进键”

工作人员通过卫星遥感图监测区域内的重点目标现状。

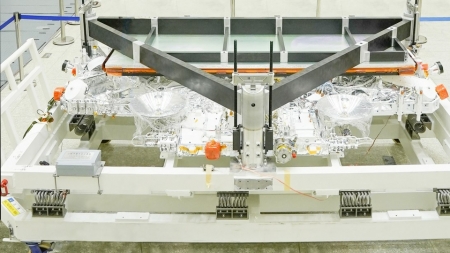

发射前处于压紧状态的银河航天灵犀03卫星。

在无垠的沙漠中,拿出手机给亲朋好友打个视频电话,分享大漠美景,已不是科幻电影里才有的场景了。

近年来,我国商业航天已从初创期转入快速发展时期,成为中国航天事业的重要补充,为加快发展新质生产力注入新动能。2月26日发布的《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》显示,2023年我国共实施了67次航天发射,其中有26次商业发射,发射成功率达96%;共研制发射120颗商业卫星,占全年研制发射卫星数量的54%。

迎着春风,今年的政府工作报告提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,积极培育新兴产业和未来产业,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。

精准“入轨”后,首次被写入政府工作报告的商业航天,正昂首阔步地飞速前行。

商业卫星

低成本是其发展的核心

“低成本化、规模化、星座化、低轨化是卫星产业的四个趋势。”3月14日,华西都市报、封面新闻“寻新记”报道组走进位于北京的中国商业航天领域第一家独角兽公司银河航天,该公司卫星星座通信系统架构师林广荣阐述了自己对商业航天领域发展的看法。

“卫星要让人用得起,才能有更广阔的市场和发展,这就需要我们思考,如何让卫星更便宜。”林广荣说,从卫星角度来说,可以继续提升单次发射的运载量,但这是一个复杂且多层面的任务,涉及卫星设计、制造等多个方面。

从卫星设计层面来说,首先需要采用轻量化设计,利用先进的材料和技术,减轻卫星的结构质量,同时确保结构的强度和稳定性;其次是集成化设计,将多个功能模块集成在一起,减少冗余部件,降低整体质量;另外还可以采用模块化设计,使得卫星可以灵活配置,根据任务需求增减模块,提高发射效率。

在银河航天方舟实验室,一块好像“飞毯”造型的金属板引起记者的注意。林广荣指着这块“飞毯”介绍,这块“飞毯”上有可以通信的天线,又有可以把太阳能转换成卫星能源的太阳片,是一种相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星。该卫星天线面积更大,具有更强大的能源系统,可以使卫星在传输信号时功能更强大,也能够在发射时更加节省空间,降低发射成本。

“随着技术的迭代,我们可以做到同价格功能更多,同功能价格更便宜,现在发射同样一颗卫星,成本不到此前的三分之一,未来可能会降至十分之一以下。”林广荣说。

商业航天是技术含量高、创新驱动强的产业,作为一种新质生产力的体现,商业航天领域每年都有很多颠覆性的技术和科技创新集中涌现。

位于天府新区眉山片区的环天智慧科技股份有限公司,是西南地区唯一 一家拥有自主可控卫星星座的企业。该公司拥有10颗在轨卫星,并计划于2024年再发射5颗卫星,完成天府星座一期二阶段组网。

通过该公司的基于天空地一体化的卫星应用平台——“星瞰河山-天府粮仓”,耕地运营者可通过“卫星影像+AI识别动态”,监测到区域内的耕地现状、耕地变化以及高标准农田建设和提质增效项目情况,可以助力天府粮仓更好地建设。

3月19日,在接受记者采访时,环天智慧董事长邹云坤说,目前国内商业航天正在快速发展,吸引了大量资本、社会力量和地方政府投入其中。“随着航天技术的创新发展和与民用领域的深度融合,卫星通信、卫星导航、卫星遥感将更深度地服务于民生领域的各行各业。”他说。

民营火箭

已成为我国航天的重要力量

想要更好地探索太空,就离不开火箭。作为“腾空”的运载工具,火箭是太空活动的基础。

商业火箭领域的从业者,对“火箭大街”项目一定不会陌生。3月14日,初春乍暖,在北京经济技术开发区(以下简称亦庄),以荣华南路为核心,半径不足两公里的区域内,中国商业航天估值位于市场前列的民营火箭企业分布于此,中国最早一批成立的商业航天企业蓝箭航天也是其中一员。

2023年7月12日,全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭朱雀二号遥二运载火箭,在酒泉卫星发射中心腾空而起,并成功入轨。这是国内民商航天首款基于自主研制的液体发动机实现成功入轨的运载火箭,填补了国内液氧甲烷火箭的技术空白,意味着我国首款大推力液氧甲烷发动机通过飞行验证,标志着我国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得突破。

致力于液体运载火箭研发的蓝箭航天,目前已形成自主可控的全链条交付能力,降低了商业火箭发射成本。

“中国商业航天目前处于蓬勃发展的阶段,政策、资金、人才等要素朝着这个产业聚集。”蓝箭航天董事长张昌武说,对于企业来说,竞争与机遇并存,在火箭、卫星、卫星互联网、卫星下游应用等赛道上,商业化程度不一,但都出现了许多市场参与者。

我国商业航天从零开始,通过近10年的发展,如今已成为我国航天不可或缺的重要力量。2023年12月5日,北京星河动力航天科技股份有限公司发射“谷神星一号”,成功将两颗卫星送入轨道。2023年,该公司共实施7次发射,其中包括1次海上发射。

“2023年中央经济工作会议新增了商业航天战略性新兴产业的表述,以及商业航天被写入政府工作报告,这些表明中央层面明确支持商业航天产业发展。作为从业者,我感到振奋,也感到机遇非常宝贵。”张昌武直言,中国商业航天发展有赖于领域内实质性的能力提升和技术突破。“尤其是大运力、可重复使用运载火箭技术,必须在未来3年实现根本性的突破,中国商业火箭发展的真实刻度应该和可重复使用火箭的刻度对齐。”他说

行业前景

需形成产业市场体系

浩瀚星河,我国勇于探索太空的商业航天、卫星公司正“百花齐放”。蓝图虽已绘就,但仍需加快前进步伐。

“商业航天研发、验证等带来了市场化思维和商业模式的创新,高效完成过程,可以对全球尖端的技术和市场动态做出快速反馈。”卫星应用产业协会首席专家庞之浩说,长久以来,中国航天事业以重大科研为主的模式,尚未构建出真正意义上的工业化产品。商业航天模式与传统航天模式相比,更加包容新技术和新理念,决策、研发和生产的流程也更加高效。

区别于传统航天工程,商业航天产业以市场需求为导向,采用更灵活、更高效的资源配置模式,需要利用互联网模式实现规模效应,规模是互联网最好的工具,形成规模才能催生更好的商业模式和更大的应用市场。

对于新质生产力在商业航天领域的应用,庞之浩说,新质生产力的形成过程要求充分整合科技创新资源和现有产业基础,是要素质量提升和资源配置效率改善的过程。“从商业航天领域来说,商业航天将航天事业从科研模式转成工业模式,意味着商业航天需搭建一个完整的链条,驱动一条产业链上的公司通力合作,从而形成一个可持续的产业生态。”他说。

新型商业航天企业凭借其专业性,在商业航天产业链条的关键环节发挥引领作用,建立起有效的商业运营模式,不断把商业航天推向规模化、产业化。在产业链上的传统地面工业企业,正发挥我国成熟的工业体系优势,与航天企业相互赋能,构建新型航天产业生态。

或许在将来的某一天,人类徜徉在星辰大海的太空里的愿望,也会加快实现。

华西都市报-封面新闻记者 边雪 朱宁 秦怡 受访者供图