从中专生到博士生导师 一名甲骨文“侦探”的逆袭

谢明文

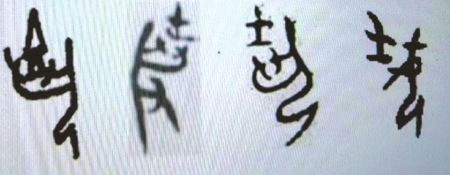

谢明文考证的“扬”字。

谢明文著《商代金文研究》。

一字千金,说的一定不是甲骨文。能破译出一个甲骨文,那可是“一字万金”。

甲骨文距今三千多年,是目前已知中国最早的成系统的文字。但如今,认识甲骨文的人不多,能够考释出新字的人更是少之又少。

2024年初,中国文字博物馆发布了第二批甲骨文释读优秀成果:一等奖2项,奖金为10万元人民币;二等奖3项,奖金为5万元人民币。其中,复旦大学谢明文提交的考释文章《试论“揚”的一种异体——兼说“圭”字》获得了二等奖,而他也是此次获奖者中,年纪第二小的。

与其说谢明文是一个文字的考释者,不如说他是一名“侦探”,一名追寻远古文字含义的“侦探”,努力越过时间的壁障,将毕生投入到尘封于数千年前的文化,于蛛丝马迹中考释古文字的意义。

古文字江湖中的“老谢”

许多人都叫谢明文“老谢”,这并不是因为他的年龄——作为一名80后,谢明文刚刚迈入不惑之年,正值学术研究领域的壮年时期,可谓前途光明。可他为什么会有一个如此“老成”的昵称?

这要从谢明文的博士生导师裘锡圭先生讲起。

裘锡圭先生是古文字领域的学术泰斗,不仅研究甲骨文,还曾经参与过云梦秦简、马王堆汉墓帛书、曾侯乙墓文字资料等出土文献的整理工作。多年来,他对古文字研究的热情从未消磨,始终奋斗在古文字考释的第一线。直至现在,近90岁高龄的裘先生依然保持着高昂的激情,在学术研究上分秒必争。

关于裘先生珍惜时间一事,有一个段子,但凡研究古文字的人都知道。早年间,裘先生住在筒子楼,大家共用水龙头,用水时一见水龙头前有人,他扭头就走,回去看书。后来,邻居们看见裘先生过来,往往马上把水龙头让给他:“老裘先来!老裘时间紧!”

师长尚如此,裘锡圭门下的学生更是“不敢懈怠”。谢明文对于学术就像裘先生那样痴迷,甚至到了不分生活与学术时间的地步,久而久之,“老裘时间紧”就变成了“老谢时间紧”,“老谢”也成了一个江湖称号。

“这么多年,已经习惯了。”谢明文笑着说,“今年春节期间我去看望裘先生时,竟然连裘先生都多次叫我‘老谢’,把我吓得不轻。”

谢明文“不敢懈怠”还有一个原因,因为他是裘先生的“粉丝”。他曾经自己编辑和打印过很多本册子,用裘门弟子的文章编辑了《群英会》,还将裘先生散见的甲骨文、金文文章编过《裘先生集外集一》《裘先生集外集二》。2008年,谢明文参加复旦大学考博复试的时候,把这两本“集外集”拿到了裘先生的面前,收获了裘先生的两个签名,后来又成功加入了“裘门”。

2012年,谢明文博士毕业后留在了复旦大学出土文献与古文字研究中心工作,继续沉醉于书籍与研究中的生活,成为了一名深耕于甲骨文与金文的“执业侦探”。

一段“超燃”的逆袭人生

湖南有一句俗语:“吃得苦、耐得烦、霸得蛮。”短短九个字,表现了湖南人敢于逆流而上的精神。

老谢就是这样一个湖南人。

出身农村,家庭条件并不优渥,谢明文年轻时能做的选择并不多,甚至由于生活拮据,初中时成绩优异的他被迫放弃读高中,进了一所中专。

“我逐渐发现,这不是我想要的生活。”上中专的第三年,他作出了一个大胆的决定——进入高中听课。为此,他去了市区一家补习学校,同复读生一起学习高中的知识,以求进入大学深造。

这当然不是一件容易的事情。在谢明文的印象里,为了弥补自己在中专落下的课程,只能依靠勤奋。因此,那段时光,总是能看到他凌晨独自一人借助走廊的灯光学习、奋斗的身影。

千锤成利器,百炼变纯钢。2001年,谢明文考入湖南师范大学,是当年他所在的中专唯一一名考入湖南师大的学生。本科毕业时,谢明文又被保送到了首都师范大学文学院,跟随黄天树先生学习古文字。

研一生活给了谢明文当头一棒,学业以及经济的双重压力让他有点喘不过气来。晚上失眠,白天也昏昏沉沉。雪上加霜的是,他去勤工俭学时,还遇到了黑中介,被骗了一笔钱。整个研一过得都很狼狈,感觉前途渺茫,甚至让他萌生了提前毕业的念头。

当他硬着头皮向黄天树老师提起这件事时,可想而知,收获的只有黄老师的“一顿批评”。但这顿批评,却惊醒了梦中人。

“为什么学甲骨文等古文字?”谢明文说,“不是为了文凭,不是为了工作,而是要实现我心中一流的学术梦,而且我也相信自己会做好。”

于是,谢明文又发奋考入了复旦大学读博士,完成了堪称励志典范的逆袭:中专生—本科生—硕士生—博士生。目前他已是复旦大学出土文献与古文字研究中心博士生导师。

谢明文说,是身上湖南人的“蛮劲”支撑着他一路逆袭,越是苦难,越是奋斗,越是坚持。

想当侠客的甲骨文“侦探”

搞文字考释工作的,多多少少都有点侠义之气。发现甲骨文的王懿荣、刘鹗等人身上有,裘锡圭先生身上也有。裘先生曾经力排众议,与李家浩、吴振武两位学者联名推荐,将一名只有高中学历的下岗三轮工人收为博士生,成为一段佳话。而谢明文心里,也有一个“武侠梦”,希望能够“仗剑走天涯”。

他选择了古文字考释的领域深耕,就像侠客一样坐得住,稳得下,好似专研静功,由向外探索变为向内求索。

古文字考释并不是“看图说话”,而是需要通过已有的线索并按照文字构形规律,结合语言学、历史学、考古学等领域的相关资料进行严谨的逻辑推理,才能得出可靠的结论。这对学者的阅历与知识储备具有很高的要求。

更困难的是,随着时间的推移,将其他出土古文字以及传抄古文等字形与甲骨文字形加以简单对照,从而释读甲骨文的可能性已基本消失。而考释的学者更像是一名“侦探”一样,需要从证据极为稀缺的现场发掘出案件的真相。

现在甲骨文中还有2000多字有待破译,基本上都是难啃的“硬骨头”,平均每年能够新破译一两个字就不错了。为充分调动海内外甲骨文研究者的积极性、创造性,推动甲骨文释读取得新的突破,经全国哲学社会科学工作办公室同意,由中国文字博物馆组织实施“甲骨文优秀释读成果”征集评选活动。

在常人看来,考释一个字最高可以获得10万元,似乎极具诱惑力。“其实研究者成功考释出一个疑难甲骨文字所付出的辛劳远远不是10万元就能衡量的,研究者默默做一辈子的工作却永远没有办法成功破译一个甲骨文字的情况,时间越往后,越是常态。”谢明文说。因此,考释古文字在外人看来是“坐冷板凳”,这话并非没有道理。

然而在谢明文的世界里,甲骨文考释是幸福的。无需考虑复杂的现实事务,仅沉浸在书本与思考中,抑或同高手探讨“过招”,便可从中获得快乐。在他看来,相比于“家常事”,做学术是他更容易胜任的事情,也更能够给他带来快感。

特别是在做出成果的时候,身为学者的他会有一种近乎本能的兴奋感。谢明文喜欢那种经过认真思考后豁然开朗的感觉,如果在看书的过程中能有所发现,并解决一些学术问题,那就“感觉跟中了大奖似的。”

对于他来说,探索古文字未知的领域,已经深深刻在了他的日常生活中,成为生命的一部分,随着时间的疾行,一直向前,向前。

甲骨文离我们很远,远到没有多少人能认得它。甲骨文离我们很近,近到那就是看得见摸得着的历史。也许,我们大多数人已经不记得,在这片炙热土地上曾经发生过的事;也许,我们大多数人已经不知道,老祖宗曾经留给我们的草蛇灰线。

但,总有人会记得、会知道,会像老裘、老谢们一样,为我们解惑。

华西都市报-封面新闻记者 闫雯雯 实习生 杨嘉良 受访者供图