广州塔为何不怕雷击?小小避雷针发挥大作用

闪电击中广州塔。图据视觉中国

为搞清楚雷电原理,富兰克林在雷雨天放风筝。制图 赵海运

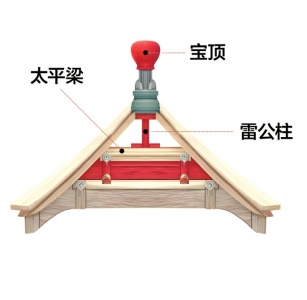

古建筑避雷装置示意图。

制图何玉

闪电产生的电流十分惊人,通常可达上万安培,一些超级闪电的电流甚至可达30万安培,比三峡所有发电机组全开输出的电流还要大10倍左右。4月20日,许多广州市民看到600米高的广州塔与闪电“亲密对接”的震撼画面。为何广州塔连续1小时“被雷劈”6次仍旧安然无恙?要想知道其中的缘由,就不得不提到防雷神器——避雷针。

1

风筝实验与避雷针的诞生

乌云密布时,天空往往会爆发出阵阵轰鸣和一闪而过的光芒,今天的我们知道这就是雷电。但在270年前,人们对此还没有清晰的认知,只知道被它击中的物体都会变成一堆焦炭,十分可怕。

为了搞清楚雷电的原理,在一个阴雨天,美国科学家富兰克林和他的儿子将一只风筝放上天空,这只普通的风筝有点不同,它的主体固定了一根细长的金属丝,用来吸引闪电;风筝线的下端还挂了一把钥匙,用以验证闪电。

当一道闪电从风筝上掠过后,富兰克林小心地用手指靠近钥匙,果然,噼噼啪啪的电火花在他的手指和钥匙之间跳动起来。这就是著名的费城风筝实验,富兰克林验证了天空中神秘莫测的雷电,其实就是一种放电现象。明白了雷电的原理后,他又开始琢磨,如何才能让房屋免受雷电的破坏。

经过反复研究,他提出了一个设想:只要把一根尖尖的金属杆立在屋顶,通过导线将金属杆与地面连接,如果附近有闪电,就会被金属杆的尖端吸引过来,并顺着导线进入大地,这样房屋就不会被闪电击中。这根尖尖的金属杆,专业术语叫做“接闪杆”,它还有一个最广为人知的称呼——避雷针。

2

广州塔的“避雷针”

在广州塔的塔尖,也安装有这样的避雷针。在雷电天气来临时,它能够利用自身的金属结构,将云层中的电荷吸引过去。此外,广州塔整体“瘦高”的身材也像一根超大号的避雷针,它远高于周边的建筑,能够“引诱”雷电将目标瞄准到自己身上。

光有“针”还不够,这些被吸引过来的闪电还需要释放。为此,塔身采用了钢筋混凝土和钢材混合结构,这种结构不仅坚固耐用,而且具有良好的导电性,它们就像电线一样,能将雷电的能量传输至广州塔的底部,最后再由塔底的钢筋网将能量泄入大地。

值得一提的是,广州塔还建有雷电预警系统,当雷电天气来临时,系统会自动启动防雷措施,如关闭部分设备、引导游客撤离等,以减少雷击带来的损失。

3

古建筑也有“避雷针”

避雷针防雷的技术已存在了 200 多年。在世界各地,处处可见避雷针的踪迹。但是,古代并没有现在的高科技避雷方式,建筑中也没有钢筋,那么以前的人们都是如何让古建筑防雷的呢?

古书中记载了这样一件事:汉朝时柏梁殿遭到火灾,有人建议,将一块鱼尾形状的铜瓦放在屋顶上,以防止雷电所引起的天火。屋顶上所设置的鱼尾开头的瓦饰,不仅起到装饰作用,还能避雷,可认为是现代避雷针的雏形。

在明代的紫禁城中,一些尖顶、锥形的建筑上出现了类似于避雷针的设计——宝顶和屋架内的雷公柱。在避雷过程中,首先由宝顶接收雷电,再由隐藏在琉璃瓦下的雷公柱将电流引向地面。

这其实和现代避雷针的避雷原理是一样的,只是古代的避雷针远没有现在的效果好,所以我们会在古文献记载中看到,即使有避雷针的存在,建筑物仍然会遭到雷击的原因。