从这些巴蜀乐舞文物聆听三千多年前的礼乐之声

羌笛 北川羌族民俗博物馆藏

陶抚琴俑 巴中市巴州区文物保护研究中心藏

铜铃 四川广汉三星堆博物馆藏

月琴 凉山彝族奴隶社会博物馆藏

扫码聆听月琴故事

商周石磬 成都金沙遗址博物馆藏

“锦城丝管日纷纷,半入江风半入云。此曲只应天上有,人间能得几回闻。”这是一千多年前,杜甫在成都听到巴蜀的丝竹声,激动之余写下的《赠花卿》。说明早在唐代,巴蜀就已经有令世人赞叹的管弦之音。

而千年之后,这巴蜀的管弦之音,我们还能再听到吗?5月18日,是一年一度的“国际博物馆日”。此时,走进广安市博物馆的特展厅,在“乐在山水 同声共舞——川渝地区乐舞文物展”中,从一件件精美的文物旁走过,就能看到勤劳聪慧的巴蜀人民,在巴山蜀水漫长的岁月中,所创造的灿烂辉煌的乐舞文化,以及留下的丰厚珍贵的乐舞文物。

这是川渝地区首个乐舞主题的展览,共展出来自36家文博单位的文物140余件/套。其中,一级文物7件,珍贵文物占比达44%,且部分展品为首次展出。

其中有5件特别的文物,是古蜀乐舞文化的重要见证。当然,除了观摩图片上的文物,了解巴蜀乐舞从礼乐初现到大放异彩的悠久历史,同学们还可以扫描旁边的二维码,聆听文物发出的悦耳乐声。

铜铃

匠心独具酷似喇叭花

来自三千多年前的声音,会是什么样?是古老,是清脆,还是沧桑?在三星堆遗址出土的众多精美文物中,数量繁多、不同大小、纹饰多样的铜铃,引发人们的关注和畅想。

特别是在三星堆遗址二号祭祀坑中,出土了一朵“绽放”了三千年的“花”,造型精美,是花朵形状的铜铃。在这个酷似喇叭花的铜铃中,还有柱状铃舌,像是花蕊。这样匠心独具的铜铃,是为了观赏还是另有他用?有学者认为,它有着良好的乐音性能,表面有加工调音的痕迹,是祭祀时使用的乐器。想象一下,在三千多年前,这些在祭祀中随风摆动的铜铃,是不是承载着人们当时想和神灵沟通的愿望呢?

商周石磬

至今可发出两个音符

“磬”,是中国古代最古老的打击乐器之一,它们用石头或玉雕刻而成,是象征统治者身份地位的“礼器”。

2006年,金沙遗址出土了两件特殊的物品——石磬,其中一件长76厘米,宽36.5厘米,经过鉴定,直到今天,它还可以发出两个音符。它的音质纯美悦耳,体现了古蜀王国在祭祀时的隆重庄严,也证明了巴蜀这片土地过去确实有礼乐的存在。

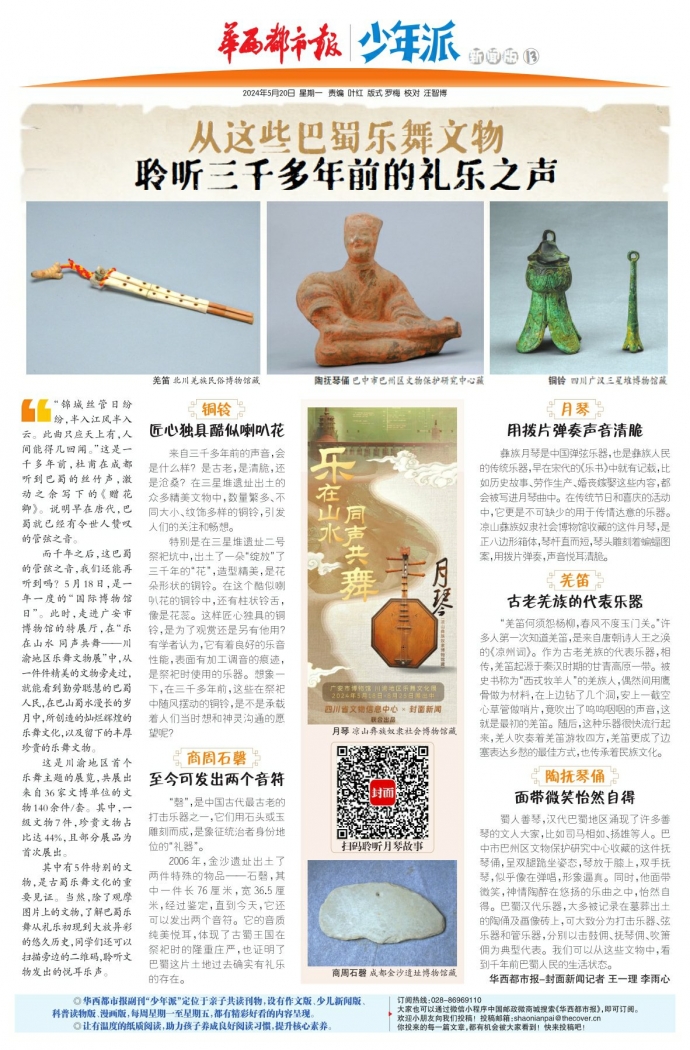

月琴

用拨片弹奏声音清脆

彝族月琴是中国弹弦乐器,也是彝族人民的传统乐器,早在宋代的《乐书》中就有记载,比如历史故事、劳作生产、婚丧嫁娶这些内容,都会被写进月琴曲中。在传统节日和喜庆的活动中,它更是不可缺少的用于传情达意的乐器。凉山彝族奴隶社会博物馆收藏的这件月琴,是正八边形箱体,琴杆直而短,琴头雕刻着蝙蝠图案,用拨片弹奏,声音悦耳清脆。

羌笛

古老羌族的代表乐器

“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”许多人第一次知道羌笛,是来自唐朝诗人王之涣的《凉州词》。作为古老羌族的代表乐器,相传,羌笛起源于秦汉时期的甘青高原一带。被史书称为“西戎牧羊人”的羌族人,偶然间用鹰骨做为材料,在上边钻了几个洞,安上一截空心草管做哨片,竟吹出了呜呜咽咽的声音,这就是最初的羌笛。随后,这种乐器很快流行起来,羌人吹奏着羌笛游牧四方,羌笛更成了边塞表达乡愁的最佳方式,也传承着民族文化。

陶抚琴俑

面带微笑怡然自得

蜀人善琴,汉代巴蜀地区涌现了许多善琴的文人大家,比如司马相如、扬雄等人。巴中市巴州区文物保护研究中心收藏的这件抚琴俑,呈双腿跪坐姿态,琴放于膝上,双手抚琴,似乎像在弹唱,形象逼真。同时,他面带微笑,神情陶醉在悠扬的乐曲之中,怡然自得。巴蜀汉代乐器,大多被记录在墓葬出土的陶俑及画像砖上,可大致分为打击乐器、弦乐器和管乐器,分别以击鼓佣、抚琴佣、吹箫佣为典型代表。我们可以从这些文物中,看到千年前巴蜀人民的生活状态。

华西都市报-封面新闻记者 王一理 李雨心