耕耘“冷门绝学” 一生淡泊名利

著名敦煌学家项楚去世,享年85岁

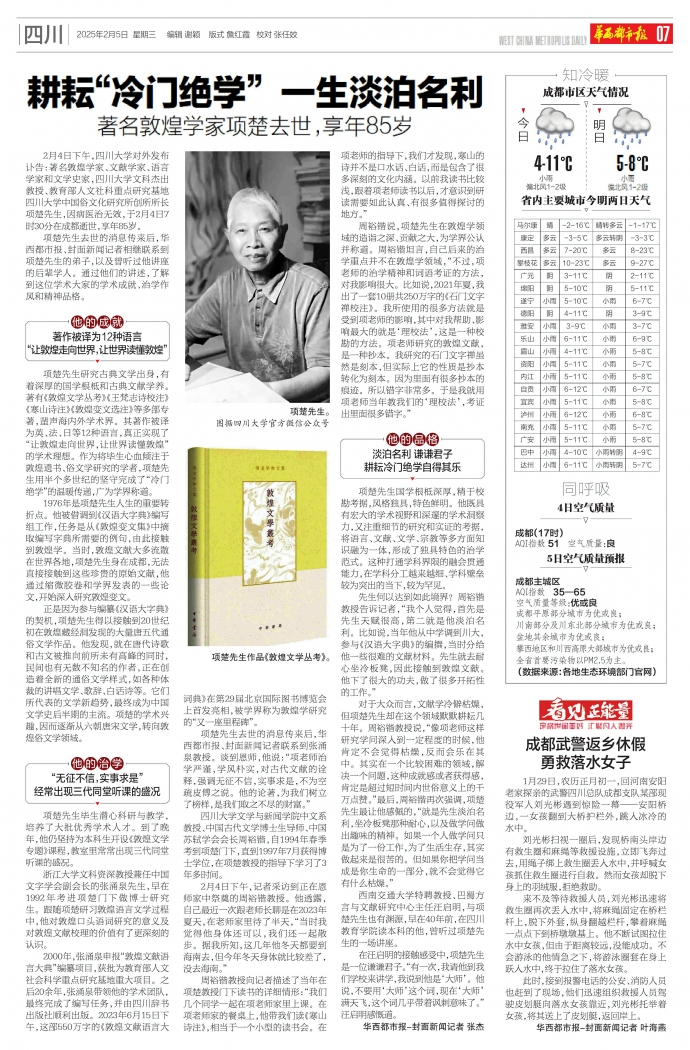

项楚先生。图据四川大学官方微信公众号

项楚先生作品《敦煌文学丛考》。

2月4日下午,四川大学对外发布讣告:著名敦煌学家、文献学家、语言学家和文学史家,四川大学文科杰出教授、教育部人文社科重点研究基地四川大学中国俗文化研究所创所所长项楚先生,因病医治无效,于2月4日7时30分在成都逝世,享年85岁。

项楚先生去世的消息传来后,华西都市报、封面新闻记者相继联系到项楚先生的弟子,以及曾听过他讲座的后辈学人。通过他们的讲述,了解到这位学术大家的学术成就、治学作风和精神品格。

他的成就

著作被译为12种语言

“让敦煌走向世界,让世界读懂敦煌”

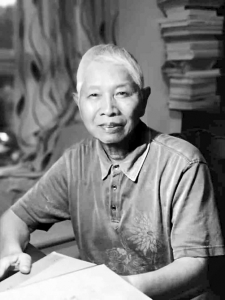

项楚先生研究古典文学出身,有着深厚的国学根柢和古典文献学养。著有《敦煌文学丛考》《王梵志诗校注》《寒山诗注》《敦煌变文选注》等多部专著,蜚声海内外学术界。其著作被译为英、法、日等12种语言,真正实现了“让敦煌走向世界,让世界读懂敦煌”的学术理想。作为将毕生心血倾注于敦煌遗书、俗文学研究的学者,项楚先生用半个多世纪的坚守完成了“冷门绝学”的温暖传递,广为学界称道。

1976年是项楚先生人生的重要转折点。他被借调到《汉语大字典》编写组工作,任务是从《敦煌变文集》中摘取编写字典所需要的例句,由此接触到敦煌学。当时,敦煌文献大多流散在世界各地,项楚先生身在成都,无法直接接触到这些珍贵的原始文献,他通过缩微胶卷和学界发表的一些论文,开始深入研究敦煌变文。

正是因为参与编纂《汉语大字典》的契机,项楚先生得以接触到20世纪初在敦煌藏经洞发现的大量唐五代通俗文学作品。他发现,就在唐代诗歌和古文被推向前所未有高峰的同时,民间也有无数不知名的作者,正在创造着全新的通俗文学样式,如各种体裁的讲唱文学、歌辞、白话诗等。它们所代表的文学新趋势,最终成为中国文学史后半期的主流。项楚的学术兴趣,因而逐渐从六朝唐宋文学,转向敦煌俗文学领域。

他的治学

“无征不信,实事求是”

经常出现三代同堂听课的盛况

项楚先生毕生潜心科研与教学,培养了大批优秀学术人才。到了晚年,他仍坚持为本科生开设《敦煌文学专题》课程,教室里常常出现三代同堂听课的盛况。

浙江大学文科资深教授兼任中国文字学会副会长的张涌泉先生,早在1992年考进项楚门下做博士研究生。跟随项楚研习敦煌语言文学过程中,他对敦煌口头语词研究的意义及对敦煌文献校理的价值有了更深刻的认识。

2000年,张涌泉申报“敦煌文献语言大典”编纂项目,获批为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目。之后20余年,张涌泉带领他的学术团队,最终完成了编写任务,并由四川辞书出版社顺利出版。2023年6月15日下午,这部550万字的《敦煌文献语言大词典》在第29届北京国际图书博览会上首发亮相,被学界称为敦煌学研究的“又一座里程碑”。

项楚先生去世的消息传来后,华西都市报、封面新闻记者联系到张涌泉教授。谈到恩师,他说:“项老师治学严谨,学风朴实,对古代文献的诠释,强调无征不信,实事求是,不为空疏皮傅之说。他的论著,为我们树立了榜样,是我们取之不尽的财富。”

四川大学文学与新闻学院中文系教授、中国古代文学博士生导师、中国苏轼学会会长周裕锴,自1994年春季考到项楚门下,直到1997年7月获得博士学位,在项楚教授的指导下学习了3年多时间。

2月4日下午,记者采访到正在恩师家中祭奠的周裕锴教授。他透露,自己最近一次跟老师长聊是在2023年夏天,在老师家里待了半天,“当时我觉得他身体还可以,我们还一起散步。据我所知,这几年他冬天都要到海南去,但今年冬天身体就比较差了,没去海南。”

周裕锴教授向记者描述了当年在项楚教授门下读书的详细情形:“我们几个同学一起在项老师家里上课。在项老师家的餐桌上,他带我们读《寒山诗注》,相当于一个小型的读书会。在项老师的指导下,我们才发现,寒山的诗并不是口水话、白话,而是包含了很多深刻的文化内涵。以前我读书比较浅,跟着项老师读书以后,才意识到研读需要如此认真、有很多值得探讨的地方。”

周裕锴说,项楚先生在敦煌学领域的造诣之深、贡献之大,为学界公认并称道。周裕锴坦言,自己后来的治学重点并不在敦煌学领域,“不过,项老师的治学精神和词语考证的方法,对我影响很大。比如说,2021年夏,我出了一套10册共250万字的《石门文字禅校注》。我所使用的很多方法就是受到项老师的影响,其中对我帮助、影响最大的就是‘理校法’,这是一种校勘的方法。项老师研究的敦煌文献,是一种抄本。我研究的石门文字禅虽然是刻本,但实际上它的性质是抄本转化为刻本。因为里面有很多抄本的痕迹。所以错字非常多。于是我就用项老师当年教我们的‘理校法’,考证出里面很多错字。”

他的品格

淡泊名利谦谦君子

耕耘冷门绝学自得其乐

项楚先生国学根柢深厚,精于校勘考据,风格独具,特色鲜明。他既具有宏大的学术视野和深邃的学术洞察力,又注重细节的研究和实证的考据,将语言、文献、文学、宗教等多方面知识融为一体,形成了独具特色的治学范式。这种打通学科界限的融会贯通能力,在学科分工越来越细、学科壁垒较为突出的当下,较为罕见。

先生何以达到如此境界?周裕锴教授告诉记者,“我个人觉得,首先是先生天赋很高,第二就是他淡泊名利。比如说,当年他从中学调到川大,参与《汉语大字典》的编撰,当时分给他一些很难的文献材料。先生就去耐心坐冷板凳,因此接触到敦煌文献。他下了很大的功夫,做了很多开拓性的工作。”

对于大众而言,文献学冷僻枯燥,但项楚先生却在这个领域默默耕耘几十年。周裕锴教授说,“像项老师这样研究学问深入到一定程度的时候,他肯定不会觉得枯燥,反而会乐在其中。其实在一个比较困难的领域,解决一个问题,这种成就感或者获得感,肯定是超过短时间内世俗意义上的千万点赞。”最后,周裕锴再次强调,项楚先生最让他感佩的,“就是先生淡泊名利,坐冷板凳那种耐心,以及做学问做出趣味的精神。如果一个人做学问只是为了一份工作,为了生活生存,其实做起来是很苦的。但如果你把学问当成是你生命的一部分,就不会觉得它有什么枯燥。”

西南交通大学特聘教授、巴蜀方言与文献研究中心主任汪启明,与项楚先生也有渊源,早在40年前,在四川教育学院读本科的他,曾听过项楚先生的一场讲座。

在汪启明的接触感受中,项楚先生是一位谦谦君子。“有一次,我请他到我们学校来讲学,我说到他是‘大师’。他说,不要用‘大师’这个词,现在‘大师’满天飞,这个词几乎带着讽刺意味了。”汪启明感慨道。

华西都市报-封面新闻记者 张杰