- ·21年见证行业从满地荒芜到处处繁花

- ·成雅高速部分应急车道“弹性开放”

- ·光影展展览设计及布展服务项目(第二次)中标公告

- ·四川联翔印务有限公司印刷质量检测设备采购项目评标结果公示

扫一扫

下载封面新闻APP

体验更多精彩

修复古籍的“大师姐”林英:

21年见证行业从满地荒芜到处处繁花

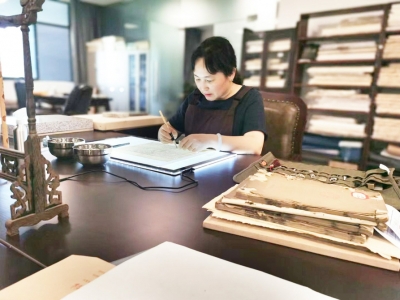

在成都中医药大学图书馆修复古籍的林英。受访者供图

9月开学季,成都中医药大学古籍部负责人林英非常忙,从库房整理、场馆布置,再到讲解接待,她皆带头操办。华西都市报、封面新闻记者在图书馆三楼见到林英时,她正带着工作人员清点书目。这是古籍部所在的楼层,也是林英工作了7年的地方。

从四川省图书馆到成都中医药大学图书馆,硕士研究生毕业后21年间,林英皆与古籍为伴。因拜入古籍修复师袁东珏门下较早,且荣誉满身,省内许多同行都尊称她为“大师姐”。

曾经无人问津如今新鲜血液不断加入

“刚参加工作时去基层调研,那时古籍修复师身兼数职,人手也不够,打开库里面的书(古籍),好多都碎成渣,甚至有虫子在爬。”林英回忆。她用“一穷二白”形容刚入行时的状况:没有检测仪器,库房馆设落后,从业人数极少。古籍修复师还会被误认为“技术工人”。

二十多年前,硕士毕业的林英有更多选择,但她早在学生时代踏进图书馆后,就选定了就业方向。“我学的历史专业,经常会查阅古籍,一来二去,就和这个工作接触上了,慢慢就喜欢上了。”

系上围裙,手持镊子、刷子,全凭师父的经验传授和自我感悟,林英开始了古籍修复之路。

2007年,我国全面开展古籍普查登记工作,国家级、省级古籍重点保护单位逐一建立,古籍保护制度逐渐完善,资金投入、设备更新、书库建设……如今的古籍修复,已经运用到许多科技手段。同时,越来越多的人认识到古籍修复师在文物保护、文化传承中的重要作用。甘受寂寞、与残页为伴的文物工作者,不再是“技术工人”,而是“古籍医生”。

除了技术革新,最令林英欣慰的是新鲜血液的不断加入。“年轻人愿意投身进来,甚至一些名校毕业生愿意静下心来做古籍修复,这就说明更多人看见并认可这项工作的价值。”

从业二十多年来,林英见证了古籍修复行业从满地荒芜到处处繁花,她也荣获“全国古籍保护工作先进个人”“四川省第一次全国可移动文物普查工作先进个人”等多项荣誉。

专门学两年中医弄清中医药和古籍修复关联

成都中医药大学古籍修复室,是国家级古籍修复传习所、四川省古籍修复分中心。成立前夕,急需有人带领搭建团队,并进行技术指导,林英没有太多犹豫便应承了下来。

成都中医药大学为何要做古籍修复?中医药和古籍修复的关联是什么?相关研究如何形成标准、规范,进而推广使用?对此,林英专门学了两年中医。

古籍修复并非简单的拼接、粘贴。从纸浆到纸张,均有中药参与。“黄柏能除虫,白芨能增加浆糊粘性。在没研究中药之前,我只知道这些成分,但为什么可以,也是到了这里才有更多专业了解。”林英在懂得药性后,便将中药材功能纳入自己研究领域,突出交叉学科属性。

和图书馆修复的文史类古籍所不同的是,成都中医药大学主要针对中医药类古籍进行修复。其技术难度与其他古籍相似,但因为它们肩负着临床指导任务,林英工作时格外小心。“中医药古籍的传承性很强,迄今对临床用药仍然具有较强的指导意义,涉及药物的剂量、名称时,修复一定不能拼错或排错位置。”

涉及中药材染纸等问题,修复团队还得请外援。“医药专业的老师会过来帮忙把关,不同季节、不同地域采摘的药材药性会有差距,记录好不同的数据值,对后期的染纸研究具有重要作用。”林英介绍。生命得以延续的古籍文献,将进行数字化处理。师生进入相关系统,能看到古籍扫描件,并结合古籍数据挖掘系统,利用这些文献所得到的挖掘数据,甚至能成为论文发表的权威依据。

古籍修复课吃香大师姐忠告:“很枯燥,想好再来”

近些年,林英主要针对巴蜀地区近现代名老中医的处方笺进行修复。在修复过程中与文物对话,是林英特别享受的过程。“你能看到处方的调整,见证病人病情变化,整个过程连续性很强。”在她眼中,处方笺的纸张也很有意思:“原来的老中医,都有很强的国学功底,他们的毛笔字非常漂亮,纸张的底纹印有‘知行合一’等内容,配上毛笔字,赏心悦目。”

除了资料搭建和古籍修复,林英和同事们还在学校开设了“中医古籍鉴赏与修复”选修课,每学期18个学时。作为“秒抢”的课程,同学们对于这堂课投入绝对热情:不仅主动“拖堂”,还将临床上的缝合方法与古籍装订方法对比。“有学生还主动报名成为我们的志愿者。”林英笑着说,“这门课就像在学生心里种下一颗种子,相信会有更多人知道古籍修复的意义。”

面对年轻人的热情,林英在鼓励欢迎的同时提出忠告:“古籍修复很枯燥,需要极大的耐心和定力。不仅如此,如果你手头功夫不够灵巧,这个过程也不会太顺利。如果你要从事这份工作,必须得发自内心热爱。”

华西都市报-封面新闻记者刘叶