从“蕉风椰雨”到都市科幻

马来西亚作家龚万辉:《三体》给我很多启发

马来西亚作家龚万辉

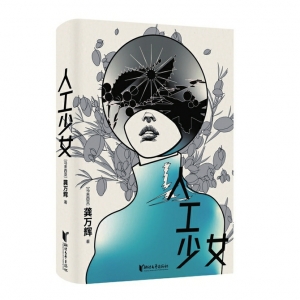

《人工少女》

在季风吹拂的南洋,马来西亚华文文学(简称“马华文学”)悄然生长。近年来,越来越多的马来西亚华人作家引人注目,一股“马华文学热”在纯文学读者群体中逐渐升温。比如,很有代表性的马来西亚“70后”作家黎紫书,近几年在中国陆续出版多部作品,尤其是长篇小说《流俗地》深受读者喜爱。除了图书畅销之外,该作品被改编成电视剧由刘诗诗担任女主角的消息也时有传出。

在马来西亚,华语文学写作并非易事——受众群体较小,主要依靠华人社群的民间互助维系。黎紫书前不久在北京一场名为“汪洋中的一条船——我的马华文学”的创作分享会发言中,将“马华文学”的现状比喻为漂浮在汪洋中的一叶孤舟:“即使到今天,我依然感觉自己是在浩瀚海洋中艰难前行的小船。”如今随着《流俗地》等作品在中国出版获得广泛传播,“马华文学”正迎来新的发展契机。

与前辈作家擅写的“蕉风椰雨”传统不同,新一代年轻作家的写作内容也不再局限于推出热带雨林、大象等南洋符号化事物特色,叙事角度更加国际化,更多描摹人类共通的经验和课题。2025年8月,马来西亚华文作家龚万辉的长篇小说《人工少女》由浙江文艺出版社推出。该作品在题材上明显超越地域,具有都市现代性视角,融合科幻与诗意气质,有读者评价其“像王家卫的电影”。

龚万辉出生于马来西亚一个小镇,18岁离乡先后赴吉隆坡、中国台湾学习美术。在此期间,龚万辉广泛阅读马尔克斯、昆德拉、骆以军等作家的作品,并开始文学写作。美术训练的视觉思维深刻影响了他的写作风格——善于以梦幻笔触将现实伤害转化为超现实意象,文字描写很有画面感。《人工少女》中的一幅插画即致敬了达利的《永恒的记忆》。龚万辉曾长期“以画养文”,并多次获得当地重要文学奖项如“花踪文学奖”。对“马华文学”的未来,他持乐观态度:“每一代人都有自己要面对的问题,尽力去写就好。”

近日,华西都市报、封面新闻记者连线龚万辉,请他分享在马来西亚从事纯文学创作的种种感受和思考。

喜欢刘慈欣的《三体》跟中国读者有共鸣

记者:看完《人工少女》,强烈感受到这个小说的科幻气息很浓。这部作品的创作灵感契机是什么?你平时读华语科幻多吗?

龚万辉:

我一直想写一个关于城市废墟的故事。想象所有人离开之后,城市变成废墟,有人返回寻找遗留之物——这就是《人工少女》的起源。平时我主要通过电影和动漫接触科幻。华语科幻小说中,刘慈欣的《三体》给我很多启发,我还看了剧版《三体》。

记者:《人工少女》由浙江文艺出版社推出后,你受邀参加了上海书展,在福州和泉州做了一些分享活动,跟读者们交流。整体感觉如何?让你印象深刻的有哪些?

龚万辉:

让我印象特别深刻的是,他们对我小说中描写的一些流行文化元素——比如2000年左右的电脑游戏、电子宠物,还有日本动漫等都很有共鸣。虽然我来自马来西亚,但在成长过程中接触的流行文化,跟在中国的同代人有不少重叠。这部分,大家都有共同的集体记忆,让我和中国的读者产生了一种奇妙的连接。

文学本该多元化有不同题材才更有生机

记者:在马来西亚用华文写作纯文学作品,读者受众相对较小。作为作家,会不会因此感到知音较少而寂寞?

龚万辉:

其实并不会感到太寂寞。虽然读者群不够庞大,但还是有不少人阅读我的作品。而且我们的发表渠道也不仅限于马来西亚,中文能够帮我们的作品连接到更远的地方,不必局限在一个小场域内。

记者:之前提到“马华文学”或南洋地区华语创作,常会提及蕉风椰雨。但你的创作似乎更侧重于电子化、网络化的都市生活,本地南洋的自然风貌并不突出。你如何看待这种变化?

龚万辉

:其实这种变化是自然的。上一代作家,比如张贵兴或黄锦树,他们的童年回忆与热带雨林、胶林、乡野紧密相连。而“70后”“80后”大多在城市中长大,成长环境全球化和城市化,接触的事物自然不同,写作内容也随之改变。其实文学本该多元,有不同特色与题材不断涌现才更有生机。

记者:目前马来西亚用中文写作的文学圈的氛围如何?从事文学创作的年轻人多吗?

龚万辉:

马华文学纵然场域小、读者少,但每个世代若能持续有十人左右坚持创作,也能延续其生命。吉隆坡也有文学活动和写作者聚会,我们彼此认识、互相鼓励。对文学的热爱和使命感若能延续,就有希望。

写作想象力受达利影响喜欢汪曾祺作品

记者:《人工少女》内文插画中有一幅致敬达利,超现实主义画家是否也激发了你对幻想世界的兴趣?

龚万辉:

是的,我在学生时代看到达利、玛格丽特等超现实主义画家的作品,觉得非常有趣。他们能把日常事物变得脱离常规,引发各种想象。这让我思考文学是否也能以类似方式叙述,打破常识、拓展认知,这是超现实主义对我创作的重要启发。我认为,创作不应只描写现实,而应与现实保持某种距离。通过虚构和想象,我们可以延伸思考、拓展观念,这是我喜欢的创作方式。我也希望自己能写出这样的作品。

记者:在写作过程中,你是否受到某些阅读经历的影响?

龚万辉:

我大量阅读和写作是从大学时代开始的。我喜欢汪曾祺,尤其喜欢他的《受戒》那样描写少年故事的小说。我还很喜欢村上春树,喜欢他作品中超现实的部分。他常书写与现实世界略有脱节的情节、角色或情境,贴切地反映了城市人的空虚与寂寞,我觉得这非常迷人。

是作家也是画家美术训练帮助写小说

记者:近年来在中国文坛有“新南方写作”的写法。你认为中国南方写作与南洋华文写作是否存在共同点?

龚万辉:

确实有不少共通之处。语言上,若使用闽南语,我基本能看懂(我祖籍福建)。南洋华人多来自中国沿海的广东、福建等地,读这些地区的作品会有亲切感,虽然没去过,但语言和描述的景致可以想象。去年“新南方作家”来吉隆坡交流,我见到福建籍作家龚万莹,对话中也发现彼此很亲切。籍贯和文化背景让我们天然有一种亲近感。

记者:你经常创作插画,还出版过插画集。画画和写作是同时进行的吗?这对你的文学创作是否有影响?

龚万辉:

我大学读美术系,对我来说,绘画和写作是并行不悖的两种创作方式。它们当然是不同的表达途径——写作,尤其是小说,能够容纳更庞大的结构和更复杂的内容;而绘画更像是一个瞬间的想象在画面中的延伸。两者各有各的趣味和不可替代之处。美术训练培养观察和描绘能力,要画好必须关注光影、颜色、质感等细节,这些后来也影响了我写作中对细节的把握。我习惯以画面思考,在写情节前,脑海中常先有完整的画面,包括光度、摆设、气味等,再转化为文字。这应该是绘画训练带来的影响。

记者:下一部作品是否已有规划?是否会延续奇幻、科幻或魔幻的风格?

龚万辉:

下一部仍在构思中,应该仍是长篇小说。手法上可能会有所变化,不会完全写实。我依然喜爱超现实和魔幻写实,小说中虚构的部分十分吸引我。题材上可能不再延续《人工少女》的科幻路线,希望尝试更贴近自己的主题,但目前都还在构思中。

华西都市报-封面新闻记者张杰

浙江文艺出版社供图