达古冰川“揭被”记

揭开“被子”后显现出的蓝冰。

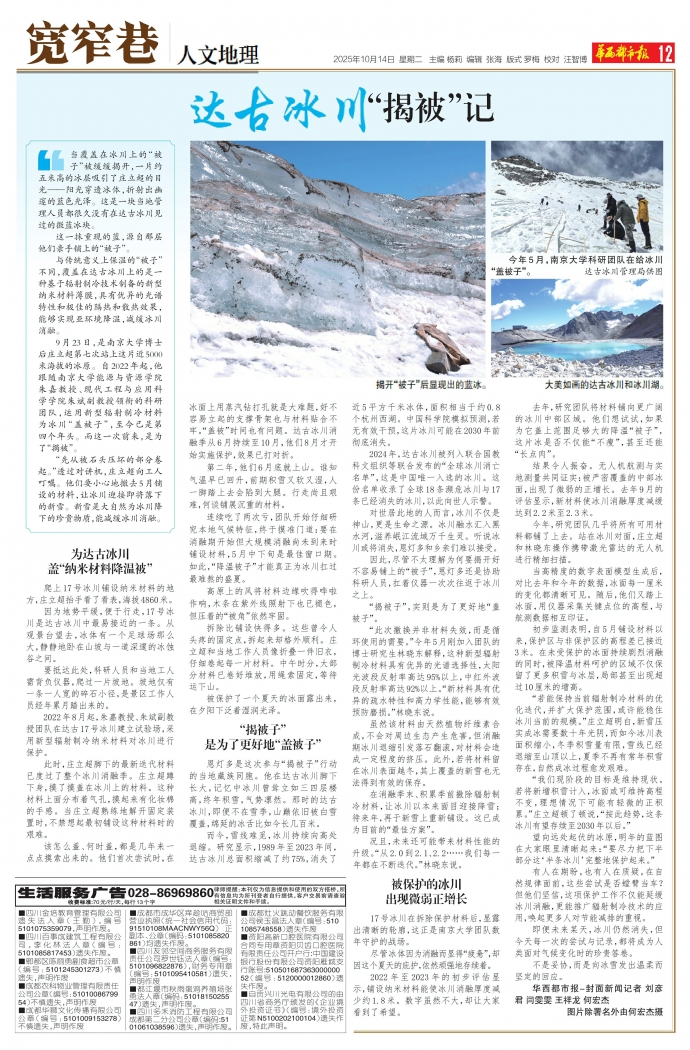

今年5月,南京大学科研团队在给冰川“盖被子”。 达古冰川管理局供图

大美如画的达古冰川和冰川湖。

当覆盖在冰川上的“被子”被缓缓揭开,一片约五米高的冰层吸引了庄立超的目光——阳光穿透冰体,折射出幽邃的蓝色光泽。这是一块当地管理人员都很久没有在达古冰川见过的微蓝冰块。

这一抹重现的蓝,源自那层他们亲手铺上的“被子”。

与传统意义上保温的“被子”不同,覆盖在达古冰川上的是一种基于辐射制冷技术制备的新型纳米材料薄膜,具有优异的光谱特性和极佳的隔热和散热效果,能够实现亚环境降温,减缓冰川消融。

9月23日,是南京大学博士后庄立超第七次站上这片近5000米海拔的冰原。自2022年起,他跟随南京大学能源与资源学院朱嘉教授、现代工程与应用科学学院朱斌副教授领衔的科研团队,运用新型辐射制冷材料为冰川“盖被子”,至今已是第四个年头。而这一次前来,是为了“揭被”。

“先从被石头压坏的部分卷起。”透过对讲机,庄立超向工人叮嘱。他们要小心地撤去5月铺设的材料,让冰川迎接即将落下的新雪。新雪是大自然为冰川降下的珍贵物质,能减缓冰川消融。

为达古冰川盖“纳米材料降温被”

爬上17号冰川铺设纳米材料的地方,庄立超抬手看了看表,海拔4860米。

因为地势平缓,便于行走,17号冰川是达古冰川中最易接近的一条。从观景台望去,冰体有一个足球场那么大,静静地卧在山坡与一道深邃的冰蚀谷之间。

要抵达此处,科研人员和当地工人需背负仪器,爬过一片坡地。坡地仅有一条一人宽的碎石小径,是景区工作人员经年累月踏出来的。

2022年8月起,朱嘉教授、朱斌副教授团队在达古17号冰川建立试验场,采用新型辐射制冷纳米材料对冰川进行保护。

此时,庄立超脚下的最新迭代材料已度过了整个冰川消融季。庄立超蹲下身,摸了摸盖在冰川上的材料。这种材料上面分布着气孔,摸起来有化妆棉的手感。当庄立超熟练地解开固定装置时,不禁想起最初铺设这种材料时的艰难。

该怎么盖、何时盖,都是几年来一点点摸索出来的。他们首次尝试时,在冰面上用蒸汽钻打孔就是大难题,好不容易立起的支撑骨架也与材料贴合不牢。“盖被”时间也有问题。达古冰川消融季从6月持续至10月,他们8月才开始实施保护,效果已打对折。

第二年,他们6月底就上山。谁知气温早已回升,前期积雪又软又湿,人一脚踏上去会陷到大腿。行走尚且艰难,何谈铺展沉重的材料。

连续吃了两次亏,团队开始仔细研究本地气候特征,终于摸准门道:要在消融期开始但大规模消融尚未到来时铺设材料,5月中下旬是最佳窗口期。如此,“降温被子”才能真正为冰川扛过最难熬的盛夏。

高原上的风将材料边缘吹得哗啦作响,木条在紫外线照射下也已褪色,但压着的“被角”依然牢固。

拆除比铺设快得多。这些曾令人头疼的固定点,拆起来却格外顺利。庄立超和当地工作人员像折叠一件旧衣,仔细卷起每一片材料。中午时分,大部分材料已卷好堆放,用绳索固定,等待运下山。

被保护了一个夏天的冰面露出来,在夕阳下泛着湿润光泽。

“揭被子”是为了更好地“盖被子”

恩灯多是这次参与“揭被子”行动的当地藏族同胞。他在达古冰川脚下长大,记忆中冰川曾耸立如三四层楼高,终年积雪,气势凛然。那时的达古冰川,即便不在雪季,山巅依旧被白雪覆盖,绵延的冰舌比如今长几百米。

而今,雪线难觅,冰川持续向高处退缩。研究显示,1989年至2023年间,达古冰川总面积缩减了约75%,消失了近5平方千米冰体,面积相当于约0.8个杭州西湖。中国科学院模拟预测,若无有效干预,这片冰川可能在2030年前彻底消失。

2024年,达古冰川被列入联合国教科文组织等联合发布的“全球冰川消亡名单”,这是中国唯一入选的冰川。这份名单收录了全球18条濒危冰川与17条已经消失的冰川,以此向世人示警。

对世居此地的人而言,冰川不仅是神山,更是生命之源。冰川融水汇入黑水河,滋养岷江流域万千生灵。听说冰川或将消失,恩灯多和乡亲们难以接受。

因此,尽管不太理解为何要揭开好不容易铺上的“被子”,恩灯多还是协助科研人员,扛着仪器一次次往返于冰川之上。

“揭被子”,实则是为了更好地“盖被子”。

“此次撤换并非材料失效,而是循环使用的需要。”今年5月刚加入团队的博士研究生林晓东解释,这种新型辐射制冷材料具有优异的光谱选择性,太阳光波段反射率高达95%以上,中红外波段反射率高达92%以上。“新材料具有优异的疏水特性和高力学性能,能够有效预防磨损。”林晓东说。

虽然该材料由天然植物纤维素合成,不会对周边生态产生危害,但消融期冰川退缩引发落石翻滚,对材料会造成一定程度的挤压。此外,若将材料留在冰川表面越冬,其上覆盖的新雪也无法得到有效的保存。

在消融季末、积累季前撤除辐射制冷材料,让冰川以本来面目迎接降雪;待来年,再于新雪上重新铺设。这已成为目前的“最佳方案”。

况且,未来还可能带来材料性能的升级。“从2.0到2.1、2.2……我们每一年都在不断迭代。”林晓东说。

被保护的冰川出现微弱正增长

17号冰川在拆除保护材料后,显露出清晰的轮廓,这正是南京大学团队数年守护的战场。

尽管冰体因为消融而显得“疲惫”,却因这个夏天的庇护,依然顽强地存续着。

2022年至2023年的初步评估显示,铺设纳米材料能使冰川消融厚度减少约1.8米。数字虽然不大,却让大家看到了希望。

去年,研究团队将材料铺向更广阔的冰川中部区域。他们想试试,如果为它盖上范围足够大的降温“被子”,这片冰是否不仅能“不瘦”,甚至还能“长点肉”。

结果令人振奋。无人机航测与实地测量共同证实:被严密覆盖的中部冰面,出现了微弱的正增长。去年9月的评估显示,新材料使冰川消融厚度减缓达到2.2米至2.3米。

今年,研究团队几乎将所有可用材料都铺了上去。站在冰川对面,庄立超和林晓东操作携带激光雷达的无人机进行精细扫描。

当高精度的数字表面模型生成后,对比去年和今年的数据,冰面每一厘米的变化都清晰可见。随后,他们又踏上冰面,用仪器采集关键点位的高程,与航测数据相互印证。

初步监测表明,自5月铺设材料以来,保护区与非保护区的高程差已接近3米。在未受保护的冰面持续剧烈消融的同时,被降温材料呵护的区域不仅保留了更多积雪与冰层,局部甚至出现超过10厘米的增高。

“若能保持当前辐射制冷材料的优化迭代,并扩大保护范围,或许能稳住冰川当前的规模。”庄立超明白,新雪压实成冰需要数十年光阴,而如今冰川表面积缩小,冬季积雪量有限,雪线已经退缩至山顶以上,夏季不再有常年积雪存在,自然成冰过程愈发艰难。

“我们现阶段的目标是维持现状。若将新增积雪计入,冰面或可维持高程不变,理想情况下可能有轻微的正积累。”庄立超顿了顿说,“按此趋势,这条冰川有望存续至2030年以后。”

望向远处起伏的冰原,明年的蓝图在大家眼里清晰起来:“要尽力把下半部分这‘半条冰川’完整地保护起来。”

有人在期盼,也有人在质疑,在自然规律面前,这些尝试是否螳臂当车?但他们坚信,这项保护工作不仅能延缓冰川消融,更能推广辐射制冷技术的应用,唤起更多人对节能减排的重视。

即便未来某天,冰川仍然消失,但今天每一次的尝试与记录,都将成为人类面对气候变化时的珍贵答卷。

不是妥协,而是向冰雪发出温柔而坚定的回应。

华西都市报-封面新闻记者 刘彦君 闫雯雯 王祥龙 何宏杰 图片除署名外由何宏杰摄