书画家赵蕴玉写诗立下28字家规

教育后人“要靠自己的双手劳动撑起一个家”

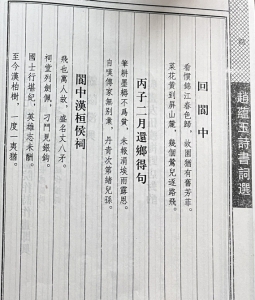

赵蕴玉诗书词选

赵蕴玉的女儿赵映璧

走进成都市武侯区玉林街道赵映璧家中,中式的装修风格,墙壁上随处可见的字画,陈列架上摆放的老物件,以及桌上放着的父亲赵蕴玉的诗画集,让人感受到浓浓的“书香世家”的氛围。

赵蕴玉,著名书画家,师从中国近现代国画家张大千,曾在成都岷云艺专任教,后进入四川省博物馆(现四川博物院)研究古代字画。其作品开拓了四川国画的新局面,代表了四川国画界的最高水平,曾多次在国内外展出和发表。

由省纪委监委机关、省委宣传部主办的第二届“天府好家规”征集活动启动以来,收到了全省各地推荐的不少好家规及背后的故事。其中,成都市武侯区纪委监委在区域内深入挖掘,推荐了赵蕴玉家族。近日,华西都市报、封面新闻记者来到其女赵映璧家中,听她讲述一条好家规如何影响后人的家风故事。

立规

教育后人要靠双手劳动养家

赵映璧翻开父亲的诗画集,上面印着的一首诗就是赵蕴玉留给后人的家规。

“笔耕墨耨不为贫,未报涓埃雨露恩。自叹传家无别业,丹青次第绪儿孙。”虽然年近古稀,但赵映璧依然能清晰流畅地背出父亲定下的28字家规,它告诉后人,每个人都有自己的立身之本,无论家里从事什么行业,都要靠双手劳动撑起自己的家。

在赵映璧心中,父亲赵蕴玉是一个“相当勤奋”的人,能吃苦,有责任感,曾在学校任教的他平日也会作些字画去卖。干一行,爱一行,他用笔墨纸砚养活了家里7个孩子。“我父亲专注于字画,毫不夸张地说,他走在路上手都没停过,在空气中画画写字。”

用书画撑起家庭的赵蕴玉,价格却是他最不看重的一点。“他的作品价格不一,几块钱也卖,卖的群体也不同,只要你懂他的画、喜欢他的画,就能卖给你。”赵映璧记得,父亲花费10年心血创作的《蜀宫乐伎图》,20世纪80年代被带到日本展出,一名日本商人出价18万美金意图收购,父亲却不为所动。后来,大英博物馆也想要收藏这幅画,他也没有同意,只希望他的画可以留在中国,让后人观赏。

“我父亲还是一个很有同情心的人,对很多事情都能共情。”赵映璧说,曾经有人临摹父亲的作品去卖,父亲看到后非但没有生气,还指导了对方该如何改进,最后温和地说了句,“希望下次看到的画上是你自己的印章”。

“他当时可能回想起了自己靠书画养育我们的时光,告诉我们这也都是为了生活,虽然不提倡,但也理解对方的难处。”赵映璧说。

传承

后代在文化艺术领域多有造诣

今年68岁的赵映璧,曾在成都市蜀绣研究所工作30年,退休后把全部精力投入到画画上。“一开始进入蜀绣研究所也是践行父亲的家规,靠自己的双手养活家庭。因为蜀绣需要绘画功底,所以从那时起我开始喜欢上画画,通过努力考进了蜀绣研究所。”

得到了父亲绘画的真传,擅长花鸟画的赵映璧在艺术上也有自己的成就。记者了解到,她曾获得四川省工艺美术大师称号,多幅作品获选参加各种展览,其中作品《归》还在第五届中国艺术节“成都画派”中国画展上获优秀奖。

赵映璧的二姐赵映蓉则是直接完美复制父亲的艺术生涯,在四川博物院从事古代字画相关工作,将父亲的艺术“火把”传承了下来。赵映蓉的女儿亦是如此,毕业后考入成都市博物馆工作。“最近很火的汉字中国展就是他们策划的。”赵映璧自豪地说。

赵映璧二哥的两个儿子赵弥和赵杨,也都是职业画家,“和他们的爷爷一样,用画画养活了家庭。”赵映璧介绍,赵弥曾专门运了一堆竹子去法国,在那里造了一个景,想让中华“竹文化”走向世界。在她看来,赵弥的做法是家规在当代的新体现,也为家规注入了新内涵。

弘扬

遵循父亲遗愿无偿捐赠字画

“现在家里看到的都是捐赠过后剩余的字画,父亲大多数的作品都去到了四川博物院。”赵映璧介绍,今年1月,为了遵循父亲的遗愿,他们捐赠了父亲的字画,数量上百件,预计在后年赵蕴玉100周年诞辰时正式展出。

赵映璧打趣道:“这些字画拿去卖都能卖一个好价钱,但我们觉得字画应该放到更有价值的地方,让书画爱好者们也能大饱眼福,真正实现传承与弘扬。”

如今,赵蕴玉的后人虽然都在各自忙碌着,但每到节假日,家里都会聚会。“基本上都能到齐,大家在一起也没有那么多拘束,和大多数家庭聚会一样,也会打打麻将,喝点茶,闲聊一下最近对于绘画的心得体会。”赵映璧感慨,家规虽写在纸上,但更多的是记在心里,赵氏后人将永远铭记、传承好28字家规。

华西都市报-封面新闻记者 赵奕 摄影报道