- ·我愿与它终身相伴 一生一世贴近《红楼梦》

- ·王立平:汲取古典底蕴 运用现代语言

扫一扫

下载封面新闻APP

体验更多精彩

国家一级作曲家 八七版《红楼梦》作曲王立平

我愿与它终身相伴 一生一世贴近《红楼梦》

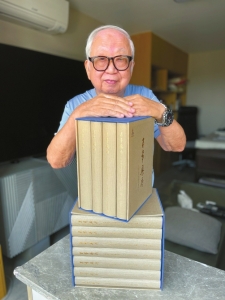

王立平 王立平家人供图

王立平

王立平(右)在接受华西都市报、封面新闻“大道——人文大家融媒报道”采访团采访。 吴德玉摄

红楼梦,这三个字似乎自带“热搜”体质:不管是改编成电视剧成功吸引粉丝数十年念念不忘,互联网时代成为高考作文大题目引发刷屏,还是出版市场、视频平台上名目繁多但一直不缺人气的各类名家讲解红楼梦。《红楼梦》从诞生至今,从未淡出过中国人的视野。

如今,距离87版电视剧《红楼梦》首次开播轰动全国已过去37年,但只要有《枉凝眉》《葬花吟》《红豆曲》这些优美低缓、哀婉动人的经典旋律响起,总会瞬间戳中听众的心窝,带人恍如置身红楼的“元宇宙”里。一首首旋律优美、委婉动人、风格各异而又主题鲜明的插曲,已沉淀为超越时代的传世经典。

2024年元旦节前夕,华西都市报、封面新闻“大道——人文大家融媒报道”采访团来到位于北京西郊香山脚下国家植物园内的曹雪芹纪念馆、曹雪芹文化中心,在北京曹雪芹学会秘书长、《曹雪芹研究》副主编位灵芝的引荐下,专访了87版电视剧《红楼梦》作曲王立平先生。谈红楼,说经典,年逾八旬的王老面色红润、腰板挺直,中气十足。“《红楼梦》是说不完道不尽的,作为一个艺术家,跟《红楼梦》结缘是没有结束的,我愿意与它终身相伴,一生一世贴近《红楼梦》,表达我们对《红楼梦》的憧憬和热爱。”他说。

1.

从小立志当音乐家

王立平是满族人,1941年8月生于吉林省长春市。在擅长吹乐器的父亲影响下,他幼年就表现出极高的音乐天赋。

1954年,中国少先队在全国选拔10名代表到匈牙利参加国际夏令营,13岁的王立平被选中。回国途中路过莫斯科,他和其他小伙伴相约去听克林姆林宫夜里的钟声。伴着钟声,每个人都说出了自己的愿望,同伴们说想当教师、工程师,王立平的心愿则是当音乐家。

回到北京不久,王立平参加中央音乐学院少年班(后来的中央音乐学院附中)选拔,并选择作曲专业。理由是因作曲可以自由发挥,把内心的想法和情绪通过音符诠释出来,那种“无中生有”的感觉特别好。就这样,王立平成为中央音乐学院这一届少年班第24名成员,同学里有盛中国、殷承宗等后来中国音乐界的重量级人物。

1960年,19岁的王立平考入中央音乐学院作曲系。学校高手如云,他发现,在作曲这门专业里要出作品、出成绩很难。他开始深入琢磨,寻找最适合自己的创作路子。逐渐,他观察到,当时音乐界有一个现象:音乐学院很少出现唱响全国的歌曲,受到专业训练的作曲家作品大多曲高和寡。而当时广为传唱的《歌唱二郎山》《我们走在大路上》《众手浇开幸福花》等歌曲的作者,并没有受过专业系统的音乐教育,却能写出老百姓喜闻乐见的作品。这促使他逐渐领悟到:作曲家应深入现实生活,好作品要以表达跟老百姓共同的情感为基础,如果脱离时代和群众,闭门造车是写不出好作品的。于是,他下决心用自己的悟性和对生活的理解为创作指路。

2.

救火写出《太阳岛上》

1979年,王立平调到北京电影乐团(今中国电影乐团)从事影视音乐创作。当时中央电视台刚拍摄完纪录片《哈尔滨的夏天》,准备在国庆节当晚播放,但到9月下旬,音乐还没做好。音乐编辑找王立平“救火”,请他一天之内写出《太阳岛上》和《浪花里飞出欢乐的歌》两首插曲。王立平告诉家人,一天给他送三顿饭就行,不要打扰他。他用一天多的时间完成了作品。这两首歌一经播出便风靡全国,坐落在黑龙江省哈尔滨市松花江北岸的太阳岛也成为全国年轻人向往的爱情胜地。

这次成功为王立平开启了为影视剧作曲的康庄大道。

1982年夏的一天,中央人民广播电台音乐编辑王芝芙找到王立平,透露央视正在筹拍电视剧《红楼梦》,她的爱人王扶林担任导演,问王立平是否有兴趣为《红楼梦》作曲。王立平当即表示:“不但有兴趣,而且极有兴趣。”

之后在跟央视相关领导、“红学家”、编剧等十多个人交流中,王立平分享了他对《红楼梦》原著的认知和对《红楼梦》音乐的构想,并总结《红楼梦》的音乐基调应该遵循八字方针:“满腔惆怅,无限感慨。”他的诠释得到众人肯定。几天后,王立平被导演邀请加盟《红楼梦》电视剧创作团队,成为进组第一人。

《红楼梦》作为一部文学名著,肯定会被不断重拍,也会有作者重新创作红楼梦音乐。对此,王立平表示:“一代人有一代人的使命、辉煌和局限,所有的事只能空前不能绝后,总会有人超越前人……我们这一代人的责任,就是用我们的心血、智慧、勤奋筑起一道高墙,让后代即便不会望而生畏,也应该让他们感到,想要超越没有那么容易。”

3.

同为红楼梦中人

雪,在《红楼梦》中独具意象,有风雅生活,有不二景致,有人名隐喻,也有气象万千……

2023年岁末,华西都市报、封面新闻“大道——人文大家融媒报道”采访团在北京西山曹雪芹纪念馆见到87版电视剧《红楼梦》作曲王立平老师时,也是在京城的一场大雪之后。听王立平畅聊一段段创作往事,徘徊在曹雪芹纪念馆旁的皑皑白雪间,在“红楼梦精雅生活”搜罗各色文创,在“红楼梦邮局”给远方的友人寄一张红楼梦明信片,酣畅淋漓地做了一回“红楼梦中人”。

这是记者第二次见到王立平老师。第一次是在20多年前,王立平在成都举办“红楼梦音乐会”。

谈到《红楼梦》的音乐创作秘诀,王立平说自己也不知道,谦称自己“才智中等”,“最重要的东西常常是说不清的,我自己很难说,也可能我生来就是这块料。怎么就是这块料?问爹问妈不如问我,问我不如问天。”他只知道,经历过很长的跋涉探索,有一天终于“悟”了,“像吃馒头一样,一个没饱,两个饱,突然有一天吃饱了。”

87版电视剧《红楼梦》,每一个角色的塑造都似浑然天成,王立平的音乐创作更为其注入灵魂,堪称“前无古人,后无来者”。王立平老师说与《红楼梦》结缘后,便没有结束,一生一世,都会与《红楼梦》为相伴。

王立平的作品不止《红楼梦》,他还是《少林,少林》《牧羊曲》《大海啊故乡》《太阳岛上》《驼铃》的词曲作者,词与曲完美结合,传唱至今,这其中都体现了他的文学素养、艺术崇尚、艺术感觉与追求。对他而言,创作高峰似乎永远是下一个。

当生活被碎片化解构着,被庸常的俗事裹挟着,读读《红楼梦》,听听《枉凝眉》,重拾往昔,你会发现,我们同为“红楼梦中人”。

华西都市报-封面新闻记者张杰吴德玉荀超周彬

人物名片

王立平,吉林省长春人,1941年出生,国家一级作曲家,词作家。1954年进入中央音乐学院少年班,1965年毕业于中央音乐学院作曲系。现任中央文史研究馆馆员、中国音乐著作权协会终身名誉主席、中华文化促进会副主席。主要作品包括:纪录片音乐《潜海姑娘》等;电影故事片音乐《少林寺》等;电视连续剧音乐《红楼梦》等。尤其是《太阳岛上》《少林,少林》《牧羊曲》《大海啊故乡》《驼铃》《枉凝眉》等作品广为人知,深受大众喜爱。