诺贝尔文学奖获得者莫言

我愿意与

莫言陈玲玲摄

新华社资料图片

在肯尼亚马赛马拉草原上,莫言书写“与天地对话”。陈玲玲摄

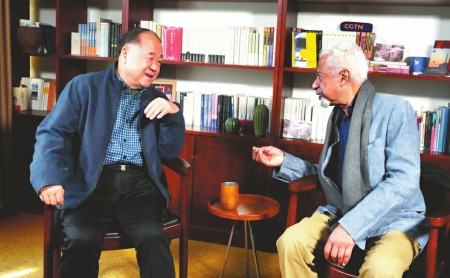

莫言与来自英国的非洲裔诺奖得主、作家阿卜杜勒拉扎克·古尔纳对话。 陈玲玲摄

赛跑

1985年,30岁的莫言完成中篇小说《透明的红萝卜》创作,并在《中国作家》杂志上发表,震动文坛。这部小说对莫言来说意义非凡。他曾说,《透明的红萝卜》里的“黑孩”代表着自己,“尽管在后来的小说里,我写了很多人物,但没有一个人物,比他更贴近我的灵魂。”

39年过去,莫言已成为中国当代最优秀的作家之一,其作品已成为中国当代文学史极有分量的存在。他获得了当下世界文坛影响力最大的文学奖项——诺贝尓文学奖。对于经常被提及的“诺奖魔咒”——获得诺贝尓文学奖后写不出新作,莫言也用实际行动予以打破。近些年,他除了写小说,还把不少精力放在戏剧、书法、培养青年作家、做艺术慈善上,成绩斐然。

如今,年近70岁的莫言内心是否还住着那个奇异的孩子“黑孩”?对于当下自己所做的多样事情,他有怎样的想法?对于接下来的人生、创作,又有怎样的计划?2024年春天,华西都市报、封面新闻“大道——人文大家融媒报道”小组,通过视频和莫言做了一次深入的交流采访。通过这次交流,我们清晰地感受到一个杰出作家在艺术、人生中进取不止的精神:向年轻人学习、愿意与AI赛跑。那个在微信公众号上以表情包让年轻人哈哈大笑的莫言,那个在“诺奖”领奖台上严肃的莫言,是同一个人。他不再是39年前的“黑孩”,但又是39年前的“黑孩”——依然赤忱、天真依旧。

本版采写:华西都市报-封面新闻记者张杰吴德玉

1

言坦言,自己不是书法家,也没有成为书法家的梦想,“我只是书法与诗词创作的爱好者。”他希望通过自己对书法的践行,唤起更多的人用毛笔书写以及学习古典诗词的热情。

没有成为书法家的梦想

记者:您从2005年开始真正练习书法,至今19年。为什么会对书法特别钟情?

莫言:

这可能和童年记忆有关。小时候,在我们村里,能写一手好毛笔字的人会被人高看一眼。比如过年时,村里的人会拿着纸、带着几个鸡蛋到那些能写对联的人家里去,让帮着写对联。我对能写一手好字的人充满了尊敬和羡慕。以前,我父亲也反复教育我,一定要把字写好,并说一旦写得一手好字,谁也夺不去。所以我从小就有要写好毛笔字的想法。后来我到棉花加工厂做临时工时,有几个能写一手好毛笔字的朋友给我树立了榜样。写书法要有天分,但更重要的是苦练。

记者:您的书法作品内容不像其他人经常引用唐诗宋词,很多都是自己创作的内容,这是为什么?

莫言:

刚开始我也抄了很多唐诗宋词,一个人一辈子不抄别人的诗词,那是不可能的。不可能每天都有自己的语句要写,也不可能拿起笔就能够写出很好的律诗,很可能写的是顺口溜。如果这些顺口溜流传下去,人家就会用格律诗的要求来衡量你,这样就漏洞百出了,所以我现在很后悔,当初随手写了很多东西送人,现在有的就变成了笑柄甚至给我带来了麻烦。不过这也没有关系,我觉得一个人只有知道自己的弱点后,才可能痛下决心,取得进步。这两年我确实下了不少功夫学习格律诗词,也认真地临摹先贤们的书法,虚心地与同行们交流。如果大家能够客观地评价,应该承认我这些年来的进步。当然,现在网上流传的“莫言书法”里,确实有很多不是我写的。希望大家关注“两块砖墨讯”微信公众号,那里边有我近年来学诗、练字的轨迹。

2

法家不是莫言的梦想,但剧作家是。莫言曾宣称,“戏剧创作方面,我是一个学徒,但我有成为一个剧作家的野心。”在他看来,与小说相比,戏剧有独特的吸引力。

有一颗成为剧作家的野心

记者:很多读者都知道,戏剧作品始终是您文学创作中不容忽视的组成部分。比如您写的话剧《我们的荆轲》得了很多大奖。为什么对戏剧写作如此痴迷和热爱?比起写小说,写戏剧是怎样的吸引力?

莫言

:这可能跟我童年的生活经验有关系。当时我们在农村,能够看的书很少,老师手里以及村子里面能找到的书也就几十本,看完了以后就没得看了。那会儿看得更多的是地方戏曲,因为每个村里都有业余剧团。在这样的环境里,戏剧就变成了我接受道德价值教育的一种方式,这符合很多先贤的论述:在一个文盲比较多的国家里,戏剧就是老百姓的教材,演员就是老百姓的教师,舞台就是老百姓公开的课堂。我当兵到部队后,读的书也多了,其中包括一些剧本。

戏剧对我来讲,一直就是一个梦想。我当时感觉,能写一个剧本让别人演,是一件了不起的事。我后来到部队开始文学创作时,第一个作品就是一部话剧。当时没有写好,手稿也被我烧掉了,非常遗憾,很后悔。对戏剧的热爱跟自己的童年经历有关系,写了多年小说后,关于成为一个剧作家的梦想始终没有泯灭。

中国传统小说里最重要的一个手段就是白描,就是不直接去刻画人物的内心,而是通过人物的语言、行为、动作,把人物的性格、内心表现出来。我觉得,中国作家如果对古典文学比较热爱的话,往话剧上面转应该是特别轻松的。很多前辈也给我们树立了很好的榜样,比如老舍先生。

记者:在话剧剧本《鳄鱼》中您写道:“人的欲望就像一条鳄鱼,不对它进行控制,就会快速膨胀,没有任何限制。”您觉得,在生活中,人该怎么控制自己的欲望?2012年,您曾给华西都市报读者题词:读书、善思、勤奋、识礼。如果做到这些方面,是不是就能提高对欲望的控制能力?

莫言

:没有欲望,人不可能延续,人活着也没什么动力,没有追求和希望了。想过好日子、想吃好的穿好的、想成名成家,这一切都是欲望。但是,任何欲望一旦过度必然带来副作用。例如,吃太多了会伤胃,会让你的身体变得肥胖;酒喝多了会酒精中毒,会胡言乱语等。欲望如果不控制,就会反过来对主体造成伤害,并且泛滥开来还会伤害他人、伤害社会,损害道德、法律等。《鳄鱼》这个话剧实际上也是从广泛的角度来扩展到人跟欲望之间、人跟社会之间的关系。相信读了这个剧本以后,一般的读者也会有所感触。

3

言坦言,不惧怕变化,跟时代同步,学习新事物,接受新思想,改变旧观念,这不仅仅是某一个人,也是一个社会保持活力、能够进步的重要原因。

面对AI,我要求新求变

记者:您如何看待网络技术、社交媒介等给现代人精神生活带来的影响?AI技术的不断拓展,正给全世界的文艺创作者带来或大或小的危机感,您如何看待人工智能写作?

莫言

:每一次科技进步,实际上都是一把双刃剑。比如说,手机给人类的通信联络提供了很大的便利。但同时,手机也使我们慢慢减少了面对面的现实来往。此前,我们会拿起笔写信,但现在很少有人用笔写信了,都是打字在网上发信息。这两天,我看到一些文章,打眼看起来很高大上,但认真一读,就知道这是机器写的。我认为,这种东西如果泛滥开来,毫无疑问是对人的写作能力的一种伤害。但是技术发展的潮流,很难直接靠拒绝去抵挡住。人类所能做的就是帮助机器提高写作水平。

前不久,我跟来自英国的非洲裔诺奖得主、作家阿卜杜勒拉扎克·古尔纳在北京师范大学对谈时也谈到这个问题。作家这个职业,短期内是不会失业的。因为,塑造个性化的人物、训练个性化的语言,是作家的立身之本。我当时就跟古尔纳开玩笑,说在我们两个有生之年,应该不会失业,但是再往后就不好说了。我想,不能让技术成为人的主宰,只能让它变成为人服务的工具。如果让技术主宰了我们的生活,让它占有了我们大量的时间,让我们不愿意动脑筋,那对整个人类都将是巨大的伤害。总之,我们一边要对技术保持开放心态、与时俱进,同时也要保持清醒的头脑和足够的警惕性。

记者:人工智能强大的地方在于,它可以不断向人类优秀的作家“学习”。当它“学习”了您的语言后,您觉得会带来怎样的状况?或许,读者会分辨不出来到底是您写的,还是机器写的。

莫言:

这种可能性是存在的。这就倒逼着我想新的办法跟它赛跑,我要求新、求变,要更加突出自己的个性。一个人怎样才能改变自己的风格?怎样才能突破自己的局限?我认为,就是要敞开心怀、放开眼界,大胆、努力、谦虚地向他人学习,向外界学习。尤其是向那些跟文学离得比较远、感觉没有关系的一些门类科学学习,这样才有可能创新。

4

2022年春节开始,莫言在中华慈善总会设立了“莫言同心”公益项目,用书法作品进行筹款,用于救助西部地区患有先天性心脏病的孩子。

做慈善不仅是付出还是获得

记者:促使您为公益和慈善投入精力的契机是怎样的?您写过不少字跟爱有关,比如“爱出者爱返,福往者福来”,还有“为爱奔跑,其乐无穷”。对于“爱”这一人间永恒的主题,您有怎样的感悟?

莫言:

在我看来,慈善是每个人的内心需要。每个人生来都有善心,都有恻隐之心。恻隐之心实际上就是善心的基础。我们看到弱小的动物、可爱的孩子,都想抱一抱,都想保护,这就是人善的本性。现实生活中,因为各种各样的原因,会有一些人处在需要别人帮助的境地。无论一个多么强大的人,无论有多少钱,无论此时你的身体多么强壮、事业多么辉煌,但在漫长的一生中,都会有软弱的时候,有需要别人帮助的时候。现在我帮助别人,过不了多久,也许别人会来帮助我。所以,没有谁是绝对的付出,也没有谁就是绝对的收获。

在这几年的慈善活动过程当中,我们已帮助了480多个孩子。我们的体会是,看起来是我们拿出一点钱来帮助他们,但其实这些孩子给予了我们温暖,让我们收获更多。看起来是我们帮助了这些孩子,实际上是这些孩子帮助了我们。因为在帮助他们的过程中,我变得朝气蓬勃,使我年近古稀还在路上奔跑,使我的创作变得有激情。比如,当我们握着这些孩子的小手,陪他们去天安门广场参观升旗仪式时,会觉得内心得到了巨大的安慰。这种安慰远远超出了我们的付出。我想,慈善不仅是付出,还是获得。

5

言说,如果你认准了要走文学创作这条道路,只能刻苦学习,努力地写,通过写作来改变自己!当然,你不能光闷着头,只管低头拉车,不抬头看路,这样有可能拉到沟里去了。

青年作家要刻苦但也要看路

记者:对于现在一些有志于文学创作的青年,您有哪些建议?

莫言

:每一个时代都有每一个时代的作家,这是不可替代的。因为每一个时代的生活都不一样。并且同一个时代的作家,他的出身、所受的教育、性格都不一样,所以写出来的作品也是不一样的,这就是真正的百花齐放。一个人在奋斗的过程中会遇见很多障碍和困难,尤其是写作时。但没有办法,如果你认准了要走这条道路,只能刻苦学习,努力地写,通过写作来改变自己!当然,你不能光闷着头,只管低头拉车,不抬头看路,这样有可能拉到沟里去了。我建议年轻人一定要广泛阅读,不仅仅是阅读中国古典文学、中国作家的作品,也要阅读外国作家的作品、外国同行们当下的作品。只有互相学习,你才能看到别人和自己不一样的地方,你才知道你的长项在哪里短板在哪里。

人物名片

莫言,本名管谟业,1955年出生于山东高密。小说代表作有《透明的红萝卜》《红高粱》《蛙》《生死疲劳》等。2011年8月获第八届茅盾文学奖;2012年10月获得诺贝尔文学奖。现任中国作家协会副主席、北京师范大学国际写作中心主任。