- ·“没有小角色,只有大演员”

- ·“有戏拍,等待都是幸福的”

- ·指挥牛犇老师走位 我们干了张艺谋的活

扫一扫

下载封面新闻APP

体验更多精彩

演一辈子小人物的老戏骨牛犇:

“没有小角色,只有大演员”

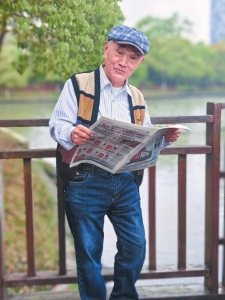

年近90帅气不减的牛犇。吴德玉 摄

年轻时的牛犇。吴德玉 翻拍

1905年,电影《定军山》上映,结束了中国没有国产电影的历史。2025年,中国电影将迎来120周年。两个甲子的岁月,中国电影涌现出太多的好演员、好导演、好作品,熠熠生辉。演员、电影表演艺术家牛犇就是其中的一位佼佼者:从11岁开始演戏,在银幕上“犇”(奔的异体字)了几乎一辈子,刻画了300多个艺术形象。如今,虚岁90岁的他依然活跃在片场,其银幕人生纵贯了大半部中国电影史。

4月8日晚,《〈感动中国〉2023年度人物盛典》在央视综合频道播出,牛犇获得“感动中国2023年度人物”荣誉。

4月20日,华西都市报、封面新闻“大道——人文大家融媒报道”采访团在上海浦东一处养老公寓见到了牛犇。他整个人活力十足,穿着牛仔裤、棕色皮鞋、夹克外套,戴着鸭舌帽,完全不像快要90岁的人。客厅内,摆满了他从艺以来获得的各种奖杯和证书,“感动中国2023年度人物”的奖杯也赫然在列。

在亲切、融洽、信任的氛围中,牛犇开诚布公,分享了他近90岁的人生。长达几个小时的聆听和交流,让采访团成员深入走进了一个光影人物的内心世界,感受到一个将电影表演当成生命一样珍惜的艺术工作者的痴爱和能量,以及他身上所积淀的人生经验、感悟……

牛犇演了一辈子戏,他的一生又何尝不是一部精彩的人物传记电影。

最初演电影

就是为了吃饱饭

“流浪进电影的苦儿,依然在跋涉的老戏骨……”“感动中国2023年度人物”奖的颁奖词,准确道尽牛犇的演艺生涯。

牛犇有一个悲苦的童年。他上世纪30年代生于天津。家庭备受贫困与疾病之苦,他的父母于同一日因病辞世,当时牛犇9岁,妹妹4岁。牛犇的生日只能从门板上的“属狗”二字推断是1935年。成为孤儿的牛犇与妹妹跟随哥哥嫂子一起生活,贫苦交加。

牛犇的哥哥得到了一份在中电三厂(即北京电影制片厂前身)工作的机会。牛犇跟着哥哥去厂院里帮忙,负责送递各种物品,也跟厂里的工作人员熟悉起来。11岁的牛犇,在导演谢添的推荐下,获得了一个演出机会——在沈浮导演的抗日电影《圣城记》中扮演村童“小牛子”。在拍摄过程中,年龄幼小、没有经验的牛犇一度无法进入状态,尤其是在一场哭戏中,拍了几次都没有通过。谢添见状急得不行,忍不住给了他一巴掌,牛犇委屈的眼泪打湿了眼眶,最终才勉强完成了拍摄。

牛犇由此踏入演艺领域。“所以人家后来都说,是谢添一巴掌给我打进了电影行当。”他说。

由于演得好,“小牛子”这个角色名大家越叫越顺口。牛犇的本名张学景反而渐渐被大家遗忘。不过,此时的牛犇对电影这份工作还没有太深的了解,拍戏主要是找到一份工作,挣个温饱。“那时候我当演员,纯粹只是为了吃饱一顿饭。后来随着认识的提高,才意识到我的工作很有意义,表演成为我的生命事业。”他说。

1947年,张骏祥导演受邀去香港拍《火葬》,女主演推荐牛犇演她的“小丈夫”。在去香港之前,“小牛子”找到恩师谢添,让对方给自己取个新名字。“我跟师父说了以后,他也没太琢磨,看旁边有个字典,拿到手里翻翻后,看到一个‘犇’字,就说,原来叫你‘小牛子’,再给你增加三个牛,现在你就叫牛犇。从此,这个名字一叫就是70多年。”牛犇说。

1952年,牛犇在北京拍完电影《龙须沟》后回到上海,成为上影演员剧团的一名演员。此时的他已意识到,演戏是非常重要的事业,值得自己投入一生。

老片段翻红

“这就是艺术的生命力”

从影近80年的牛犇,扮演的绝大部分角色是配角:小时候演小流浪儿,年轻时扮演小人物,年老了扮演小老头儿。但即便是很“小”的角色,他都会全力以赴。虽然所演的角色“小”,但牛犇却认真对待每一个看似不起眼、甚至没有完整姓名的小角色,发挥自己的能量,使其发散出“大”的光来。

1982年,谢晋导演的电影《牧马人》上映,全国瞩目。牛犇在其中饰演牧民“郭谝子”一角,用生动真诚的表演打动了很多观众。

在1983年第三届中国电影金鸡奖评选中,牛犇因在《牧马人》中的精彩表演获得“最佳男配角”。同年,在第六届大众电影百花奖评选中,《牧马人》获最佳故事片,牛犇获得“最佳男配角”。40多年后,牛犇的精湛表演依然被新一代观众称道。《牧马人》片段和台词在社交平台上广为传播,尤其是牛犇出演的片段,再次火遍全网。

用心创作的精品总会被一代代有心人接收到。时隔这么多年,观众还没有忘记《牧马人》,让牛犇很感慨,“大家还没有忘记我演的那段戏,这就是艺术的生命力。艺术有个特点:只要你是很真的,就能穿越时代。所以,我成了迟到的‘网红’,既偶然又不偶然。我觉得,所谓网红,不是你想红就能红。我们常说,是金子总会发光。我扮演的普通牧民为什么被观众喜欢?为什么‘金鸡奖’‘百花奖’都给了我最佳配角奖?我觉得就是因为那种朴实和真诚打动人心。”

角色再小

也是一个完整的人物

看过电影《老酒馆》的观众,对角色“老二两”一定很熟悉,这是牛犇饰演的一个配角,因每次只喝二两酒得名。拍摄这部戏时,牛犇已84岁,虽然他的角色只有5天的戏份,却令导演刘江深感敬佩。“在零下几十摄氏度的天气里,牛犇依然光着脚表演,雪花落地后很快就结成了冰,但他坚持不休息,一定要拍完这个角色。”刘江说。

牛犇也从这个角色谈到了自己做人的原则:“‘老二两’待人待事的态度就是按照规矩走。人都应该有准则、有制度,没有规矩不成方圆,这是中国人的本分。”

虽然扮演的很多角色都是配角,但牛犇的敬业在圈内出了名。在影视剧拍摄中,部分镜头用替身完成是很常见的做法,但牛犇却从不用替身。“我不要替身,只要自己力所能及,我都自己拍。如果达不到动作要求,我会用几倍的时间去练习这个动作,因为我要再现这个时代。”他说。

拍摄电影《梨园生死情》时,因骑的毛驴受惊,62岁的牛犇被掀翻在地,导致腰椎、胸骨受伤,当场休克。

俗话说,伤筋动骨100天。但对剧组而言,停摆100天简直无法想像。“剧组人员的吃喝,还有外景的钱,算下来不得了。导演问我,能不能再坚持拍两个镜头,但当时我一动不能动,连表情都不能做,怎么办?”他说。

不放弃的牛犇打听到,有一种止痛针,打一针可以止痛4个小时。他决定用这个方法,并且还进一步盘算:一针只能管4个小时,就要好好利用,不要浪费在拍戏前的准备阶段。他决定开拍时再打止痛针。

当天要拍摄的场景是角色自责地打自己耳光。这个动作很大,医生专门交待剧组:“不能让牛犇做大动作,弄不好二次受伤就没法治了。”开拍后,牛犇打了两下自己耳光,还要继续时,医生看不下去冲进镜头严厉制止,“再打真的骨头就接不上了。”

好在拍摄一次通过,第二天早上,牛犇被送到机场,再由救护车送回家中休养。这一躺就是9个月。

多年后牛犇回忆这些场景,没有诉苦也没有抱怨,而是感恩,“在我的从影生涯中,遇到困难时,得到了很多人的帮助。现在我已90岁了,还能继续演戏,我内心非常感激。”

演一辈子戏,大部分角色是配角,会不会觉得委屈?对此,牛犇的回答很真诚,“不管演什么,都是工作给我的角色。大家总想做些惊天动地、轰轰烈烈的事,但是轰轰烈烈的大人物旁边,总得还有一些跟他合作的人,才能完成一件事。我就是那个跟大人物合作的人。我相信,只要我对艺术创作认真,演得好,就会被民众记得。我一向认为,没有小角色,只有大演员。角色再小,他也是一个完整的人物。”

华西都市报-封面新闻记者 张杰 吴德玉 周彬 上海报道

人物简介

牛犇,上海电影制片厂演员,原名张学景,1935年出生于天津。11岁就开始参演电影,在《龙须沟》《红色娘子军》《天云山传奇》《牧马人》等经典影片中扮演角色。因其对中国电影的贡献,2017年获得金鸡奖终身成就奖,2024年获“感动中国2023年度人物”荣誉。